把粗粝时光雕刻成精美艺术

优秀的艺术家大都对时间保持着惊异记忆和特殊敏感,他们以文字书写或图像拍摄为主要手段,复盘和再现陈年往事,把一段段沉入时光隧道的记忆打捞上来并鲜活地呈现在人们面前。反之,对时间的准确把握和独特理解,通常也依赖于艺术形式的运用、变换和创新,凭着对时间的透彻感悟、独特体会和精彩演绎,粗粝时光可以被雕刻成精美艺术。

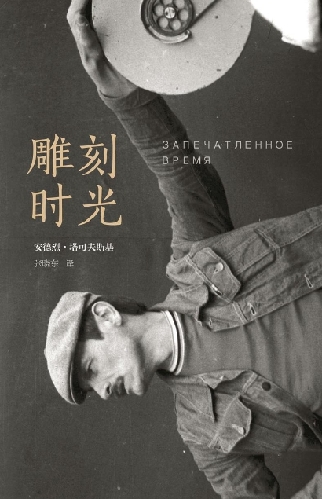

俄罗斯导演安德烈·塔可夫斯基就是一位破解时间与艺术内在关联的电影天才。1932年4月4日,塔可夫斯基出生于俄罗斯伊万诺沃札的一个知识分子家庭。1986年12月26日在法国巴黎病逝,享年54岁,今年是他诞辰88周年。他的《雕刻时光》不仅作为一本电影理论著作来撰写,也在书中融入了诸多关于时间与电影关系的哲学思考。

《雕刻时光》 [俄罗斯]塔可夫斯基 著 张晓东 译 南海出版公司

传递生命节奏的媒介

没有人能够确认时间的起点,正如没有人能够预测它的终点。但或许是为了自身的生存发展,或许是为了与时间产生强烈共鸣,人类开始以自我认知的方式定义时间,久之遂有了如今的时间计算方法。然而,时间的内在本质并未发生改变,依然是抽象迷离和虚幻缥缈的,在普通人看来一天24小时或许就是时间内涵的全部,而在一些艺术家的眼中,24小时可能仅仅是时间的一部分,时间更多的是通过人的感受以某种审美方式表现出来的艺术形态。有鉴于此,塔可夫斯基在《雕刻时光》中围绕艺术和时间的逻辑关系提出了许多真知灼见。“时间是‘我’存在的一个条件,一旦个人人格和存在条件之间的联结遭到截断,时间遂如一种文化媒介,在需要消失时遭到毁灭”;“时间与记忆互相合并,就像一枚勋章的两面,显然时间消失了,记忆也将无法存在”。

而对于时间与电影之间的纠葛与关联,塔可夫斯基在书中则明确指出:“好的电影是对时光的雕刻,是对流淌时光中的一个个现实画面的展示,会给观众留下思考的空间,让观众分享形象生命化的快乐与痛苦。”从这些认知出发,塔可夫斯基建立了一个比较完整的电影认知体系,并据此确立了独特的艺术电影理论。

视觉中国供图

在书中“电影形象”一节中,他较为系统地就电影要素——剪辑、剧本、造型、表演、音响、观众等展开详细论述,更在细节中展现其电影美学的思想观点,而通过他的深入分析和精辟阐述,读者便可充分地了解和掌握塔可夫斯基所推崇的“时间—影像”理论。该理论的核心理念如《雕刻时光》中所写,“电影影像基本上是时光中生活事件的观察,依据生活本身的形态加以组织,并遵守其时间法则。观察是有选择性的,有助于影像完成者将其放入影片中,使得电影影像无法违反时间本性——分割截断,时间也无法从影像中被抽离。唯有影像存活在时间里,而时间亦存活在影像甚至每一个不同的画面中,影像才能真正电影化”。这段深刻论述告诉人们,优秀的艺术电影一方面是对时间的遴选和打磨,另一方面是对流淌时光中现实画面的截取和展示;优秀艺术电影会留下思考的意象与空间,时间艺术化和形象生命化具有无穷魅力。

一代艺术电影大师塔可夫斯基一生拍摄的电影作品数量极其有限,只有7部极具超验性与精神性的影片。这些影片皆呈现鲜明的美学特征:细腻唯美的视觉画面,悠缓迷醉的长镜头,对景致与自然近乎泛神论式的膜拜与崇敬,以及真实时间、虚幻梦境与画面记忆密无间隙的对接融合。这些影片不仅在重新定义艺术电影可能性方面发挥了重要作用,而且为塔可夫斯基带来了巨大声誉和业界影响,荣膺了包括威尼斯金狮奖和戛纳奖等在内的世界主要电影节的重要奖项,人们公认其电影艺术达到难以逾越的高度。

塔可夫斯基的艺术电影臻于如此高超的艺术境界,与其独到的时间——影像理论的指导和统摄密不可分。在《雕刻时光》一书的前言中塔可夫斯基写道:“导演工作的本质是什么?我们可以将它定义为雕刻时光,如同一位雕刻家面对一块大理石,内心中成品的形象栩栩如生,他一片片地凿除不属于它的部分,只留下成品的组成元素,确保影像完整性之元素。”

由此我们不难理解和推断,作为记录时间重要手段的电影,其使命在于捕获、建构和重新创造有机生命;作为展示形象生命重要载体的电影,其价值绝非在于与他物的象征性联系上,而是在时间的推进中获得生命意义并使其充盈生动起来。塔可夫斯基在《雕刻时光》之中所揭示和表达的“时间—影像”理论,在他执导的《乡愁》《大地》《潜行者》等影片中得到充分应用和完美诠释,颠覆并超越了经典好莱坞倡导的“运动—影像”理论范式,让有限的生命获得永恒的慰藉,使关乎灵魂的意象在人们心中产生幽远回声。

当影片中茫茫原野被骤风激起漩涡时,当绵延群山隆起被雾霭笼罩的房屋时,当寂静村庄裸露出被烈焰焚烧的谷仓时,当幽深湖水浮动着或明或暗的下沉物体时,那么距塔可夫斯基的名字出现在银幕上就不远了,这种诗意的表达使电影既成为传递生命节奏的一种艺术媒介,又成为回归安静淳朴自然界的一种精神路径。

感受时间的生活摹本

从某种意义上讲,时间是一个隐形的概念,没有人知道它的流向,更没有人知道它的维度,它仿佛与世间无关无涉,但又的确是构成这个世界的基本元素之一。

一些富于创意和卓见的艺术家们在运用自己的话语向人们展示时间的多重、多元与多维,时间的艺术性也就在这样的历史背景下逐渐地显现出来。

塔可夫斯基巨大影响力的深厚根基,恰恰在于其以电影语言对时间的艺术性进行言说和解读,他通过拍摄影片《潜行者》,使得昔日战场在想象中被转化为遍布隐秘陷阱的超自然迷宫;他通过创作影片《伊万的童年》,使得虚幻梦境被描摹为与客观现实一样真切而自然;通过摄制影片《镜子》,使得15世纪鞑靼人的生活场景幻化为19世纪沙俄时代的静默圣像。塔可夫斯基电影的最大特点就是以影像捕捉时间的容量,用缓慢的长镜头从丰赡时间中提取艺术元素,力求影片中的人物角色与周围世界的和谐统一,凝固一种充满存在意味的美妙时刻。

鉴于时间是一个抽象范畴,电影对其无法直接记录且难以直观解释,如何破译二者的关系就成为一个突出的理论问题,塔可夫斯基在《雕刻时光》一书中对这一问题做了详尽阐释和深度解答:“电影自诞生之日起就是一种记录现实运动的工具,切实而具体,在时间之内而且独一无二;它同时也是可将刹那一再复制的工具,使一个个瞬间可流动变幻。电影的优点在于它拥有时间,并由时间以及与其牢不可分的物质世界共同组成。唯有影像存活在时间里,而时间亦存活在影像中甚至存活在每一个不同画面中时,影像才能真正电影化。影像并非导演所呈现的某一特定意义,而是宛如一滴水珠所反映的整个世界”,“只有电影才能自由地从‘一团时间’之中挑选并组合其中的事件,才提供了把时间烙印在赛璐珞上的可能性”。

在这里,塔可夫斯基生动形象地描述了影像时空产生的过程,指出了电影影像不能违反时间本性的原则,明确了采撷与再造时间是电影艺术的本质,为在逻辑上推导电影是“烙印时间”的科学论断、在理论上提出“电影是依据人对时间的感受而来的生活摹本”的重要命题提供了充足依据,显示了塔可夫斯基对电影本体论的精辟剖析和独到见解,标志着塔可夫斯基电影理论的完备与成熟。

诗意的思考与想象

塔可夫斯基可被称为继爱森斯坦后俄罗斯最伟大的电影导演,他开创了艺术电影殊异而完整的美学风格,建构了一个属于自己的完整艺术世界。

时间与记忆是塔可夫斯基电影作品的两个“硬核”要素,他忠实于自己,听命于内心的召唤,以诗人般的敏锐观察和洞彻预知,运用极具表现力的镜像语言将时间像倒影、将记忆像梦境一样捕捉下来,从记忆中捞取时光或从时光中摄取记忆,其作品人物角色的生命意义正是沿着时间与记忆的维度加以展开,伴随长镜头的推移和灯光的转换,博大深邃的精神主题在庄重沉郁的诗性叙事中予以铺陈,让观众变得安静与忧伤。

为了寻找逝去的时间或者说使当下时间能够铭记在文字中或凝固在图像里,古今中外许多作家、艺术家可谓呕心沥血、殚精竭虑。进入20世纪,法国著名小说家、意识流文学的先驱者普鲁斯特发现了记录时间、留住记忆的新方式,于是,“时间,就最完整的意义来说,它已经成为一个新的缪斯”。普鲁斯特在文学创作理念和小说写作实践方面对时间的注重和对回忆的强调,无疑对塔可夫斯基孕育“时间—影像”理论产生了启发、触动与影响,普鲁斯特的意识流成为塔可夫斯基电影理论大厦的主要精神根基,塔可夫斯基极为欣赏和推崇普鲁斯特的《追忆似水年华》,一个重要原因在于这是一部承载记忆镌刻时间的经典作品,是一部开启塔可夫斯基灵感和智慧门扉的优秀小说,以至于塔可夫斯基曾一度萌发将《追忆似水年华》拍成电影的想法,尽管由于种种原因这一宏愿未能最终完成,但他通过影片《镜子》中的回忆、梦境、幻觉、希望、现实等时间意象,追忆了自己的“似水年华”。

作为20世纪电影史上最伟大的导演之一,塔可夫斯基的作品被瑞典电影大师伯格曼盛赞为“奇迹”,鲜明指出“塔可夫斯基是最伟大的,他创造了崭新的电影语言,捕捉生命一如倒映,一如梦境”。塔可夫斯基以诗意的思考和想象,创造了一系列峭拔嶙峋的电影形象,影响了一大批捕捉灵魂的导演,也让诸多后继者难以望其项背。

塔可夫斯基充满睿智和洞见、辉耀哲思与灵光的论著《雕刻时光》,既细腻温情又明白无误地表达他的创作原则、美学理念、电影与文学的关系以及艺术家的使命和责任,为人们理解其电影乃至理解艺术电影本身,提供了一个极好的理论文本。塔可夫斯基在阐发和表述自己对电影艺术的看法时,把自己的血脉和生命灌注进去,因而作出的论断振聋发聩,得出的结论深中肯綮,正如《雕刻时光》书中所写:“我所关注的人,是愿为崇高服务,不能接受平庸、安逸的生活道德之人,我所关注的人,是意识到存在的意义首先是和自己心中的恶斗争,以求在生命进程中在精神意义上逐级提升自己之人。”

塔可夫斯基离开人世已经34年了,30多年前他带着对这个世界人们的期许和牵挂在巴黎辞世,去世前他深情地凝望着广阔的俄罗斯原野,深情地凝望着他构梦圆梦的场域和魂牵梦绕的故园。在精神血脉上塔可夫斯基属于俄罗斯,但在艺术传承上塔可夫斯基则属于全世界,因为他的电影雕刻的不仅是现实时光,更是雕刻了所有时代。(刘金祥)