奥斯维辛之后没有诗歌

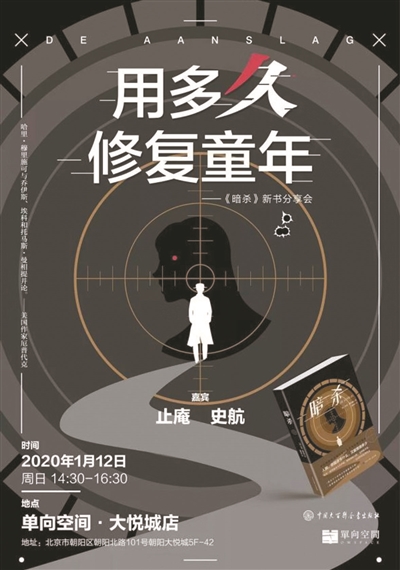

主题:用多久修复童年——《暗杀》新书分享会

时间:2020年1月12日 14:00—16:30

地点:单向空间·朝阳大悦城

嘉宾:止庵 作家、学者

史航 编剧、策划人

主办:中国大百科全书出版社、单向空间

这个小说就像微创手术最小的创口深达五脏六腑

主持人:《暗杀》这本书一九八几年就已经在国内出版过。有一些书读过就忘记了,但是有一些书会被我们在近30年后重新挖掘出来。这本书到底有什么样的魔力?时间留给两位嘉宾。

史航:

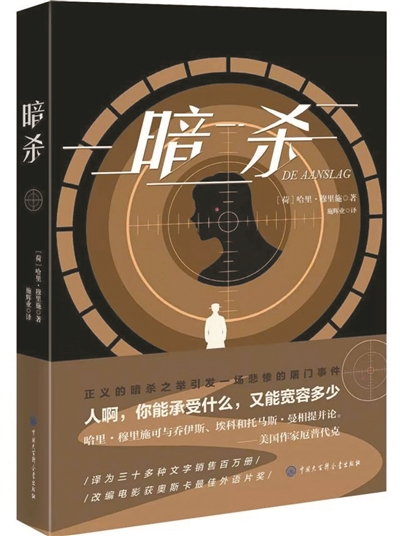

我之前根本不知道哈里·穆里施,一个荷兰作家。看这本书的时候我只关心它的名字,觉得《暗杀》应该是类型写作,很好读的。实际看完这个小说后,我有很多感触。“暗杀”,是一个人、一个组织对另外一个人或者一个组织的暗杀,不是公开处决,也有岁月杀、沧桑杀的感觉,挺特别的小说。

我们尽量不剧透小说的结尾。这个小说就像剥洋葱,一层有一层的眼泪,只是,最后的眼泪要留给你们自己回家慢慢流淌。这个故事对一些见过很多推理小说、战争小说、荒诞小说的人来说也许不算什么,可能只是我跟止庵眼皮子比较浅,被震撼了。“司空见惯寻常事,断尽江南刺史肠”,我们可能就是江南刺史。

不管怎么说,这个小说是一个特别好的标杆。止庵是学医的,这个小说就像开口很小的微创手术,最小的创口深达五脏六腑。

止庵:

这个书是我推荐给史航的,很多年前这个书出过一次,但是基本没有人知道。这个作者在荷兰非常有名,在欧洲也是很有名的,但是在中国大家不太知道,中国读者对小语种国家的文学关注不多。

这个书出了之后我推荐给史航看,隔了两天他说,“这个书确实太棒了,值得一说。”所以今天我们跟大家说一说。

这个书从分类来说属于战争文学。中国也有,过去中国也有过抗日、抗美援朝、对印反击等等战争。这种文学在全世界很多,是专门一类。美国也有,海明威等等都写这个,《第二十二条军规》也是关于战争的。但这个书很特殊,跟所有的战争文学真的完全不一样。

故事的开头是在1945年春天,之前在荷兰有过一个类似“诺曼底登陆”,美军马上要解放荷兰了,又突然撤走了,德国人重新控制了荷兰。这个故事发生在离解放已经没有几个月的时候,在与阿姆斯特丹隔河相望的郊区的一个地方,有四栋有点像独栋的房子,但都不是多大的。主人公家是中间两栋里的一栋,和有的邻居不来往,和有的邻居关系密切。

主人公安东是十来岁的小孩儿,战争末期,生活很贫困,一家人做晚饭,听见外边有枪声。原来是有一个荷奸骑自行车回家,走过这四家门口的时候被地下组织暗杀了。这个暗杀不是特别高手的,打了六枪才结束。主人公有一个哥哥,有父亲母亲。哥哥跑出去,回来说被打死的是这个人。他哥哥出去的时候,被暗杀的人还没有完全死。本来这个事情到这里可以结束了。

人本来倒在他们隔壁家门口。隔壁住的是一个老头和他的女儿,这对父女出来把尸体拖到主人公家门口。德国人有一个政策,如果一个村子或者一个地方有德国人或者亲德国的人被杀了,要找周围人报复。

主人公的哥哥说得赶紧把尸体或者拉回去,或者搬到别人家门口,要不然责任在我们家。他父亲和母亲当时就慌了,谁也没有帮哥哥的忙。哥哥一个人跑去拉尸体。这时候已经来了德军,哥哥拿着荷奸的枪跑进旁边拉尸体这家。德国人就追杀他哥哥。主人公看他爸妈被拉到一个车上,他被带上另外一个车。德国人用火焰喷射器把他家房烧了。

德国人把安东关进一处监狱,同牢房有一个女的。他看不见这女人的脸,但是可以听见这人声音。这个人跟暗杀事件有点关系,一再跟他说我们这个行动是正义的,尽管你们家被牵连了,可是我们必须得做这个事。

“你的行为是正义的,可是我们家受牵连这是怎么回事儿?”这孩子有这样的想法。他知道那个荷奸确实应该被杀,但也知道他们家不应该被牵连。

这故事从这里开始。

普通老百姓跟战争的关系就是承受者

史航:

这个小说有点像是多幕剧,止庵兄讲的是第一幕。后面起码还有四幕。咱不着急推后面。

1945年春天发生的最让人难过的事,对荷兰人来说,莫过于像成心捉弄人一样——美军都登陆了又撤了,我们刚刚欢庆解放,人从地下跑到地上了,又得回到地下。德国人重新控制这个城市。这就是小小的拉锯,就像历史拐个小弯,把你一辈子就搁进去了。这就是小背景。

这个小说当年拍过奥斯卡最佳外语片,中文译名叫《战火葬童年》。我没有看过这个电影,不知道是怎么处理的。我估计在电影院看的话,应该是人直接像被冻在椅子上一样,是寒意十足的电影,非常冷。

这个故事是从一个孩子视角来看的。孩子被从家里带到汽车里,这个孩子意识到“这是我第一次看见汽车,汽车有这么多仪表盘”。哈里·穆里施有一个很大的特点,他的叙述永远弄很多让你分心的东西。家被德国人砸了,孩子想“玻璃很难买的,过后我妈怎么才能买到玻璃”;烧房子了,“烧到我妈衣服,我们家沙发烧着了”,一样样看,火光像灯光照亮家里灰暗的舞台,一切都亮了。

这种描述不能说不动感情,它是反应不过来的动感情。他哥哥算反应好的,而主人公是半蒙不蒙的。这些记忆描述起来就更让我们刻骨铭心,因为它很独特,描述这些的时候不套路,每个细节都放大。

四个本分的房子里,住着四家本来本分生活的人,但这天晚上都被改变了。这家把尸体挪到那家,为什么不挪到另外一家?这家又想塞回来,以牙还牙。这里是非善恶就是反应时间问题,有这工夫我就害成人了,有这工夫就不让人害成我了,没有这工夫就全家没了。

而且它是处决人质的事儿,处决人质历来是特别重要的伦理课题。你杀一个德国人,德国人会在这里杀十个法国人、比利时人。那杀一个德国人就是杀十个同胞,要不要杀?这是很多电影都有讨论的话题,非常独特。

这书特别容易让读者形成自己的“噩梦”——正在干着什么,比如我们正在跟你们聊一本书,突然书店外面出了什么事儿,突如其来,“闭门家中坐,祸从天上来”。它先写最朴实无聊的家庭生活,就像是看一个空难片,先看旅客登机最土最平常的样子,后来经历了什么事儿再回看这刻,被剧透之后反而感到百倍惊恐和刺激,甚至荒谬。

止庵:

整个四栋住宅都是普通老百姓,他们跟战争的关系就是承受者。地下组织的行为应该是具有正义性的,被杀的人也确实应该被杀,这人特别坏。这两个事情都是没有问题的。

问题是这个事情是在住宅的门口发生,无缘无故一家人被牵连进去,那么这家人到底与战争是什么关系?如果真是这家人把这人打死了,那这个事情另当别论。现在这个事情跟他们没有关系,而且不发生在他们家门口,是死在邻居家门口。死在邻居家门口也是偶然事件,是这人骑车过去,这人还不是挨枪就马上死的,挺费劲的,而且这人还还手了。

后果一下子就让这家人承受了,非常残酷。这个孩子很快就知道他的父母被枪毙了,哥哥大概也死了。突然这个人变成了一个孤儿。

我读过中国几代作家描写战争的作品,最早的时候大家没有顾虑到,后来慢慢大家顾虑到,战争还有一些不是特别按部就班或者循序渐进的逻辑性的东西,有些东西是在逻辑之外。比如地下组织杀死一个荷奸,这是逻辑内的;荷奸被杀死,德国人要报复,这是坏逻辑。为什么这两个逻辑赶到我们家身上,而且是邻居强加给我们的?这孩子一开始就承受这个事情。

孩子在短暂一夜里把他一生最重要的事情全经历了

史航:

这个书引进到国内是特别好的事儿,不是对哈里·穆里施有多好,是对我们很好。这几年有很多抗日神剧,我们的战争过于按部就班了,所以我们的主人公会说“八年抗战开始了”。

荒谬感是特别重要的,而且这种荒谬感跟托尔斯泰时代写《战争与和平》那种,从不会战争到最后来战争不一样。托尔斯泰预报战争,但是没有预报战争以这样的方式碾压。这个小说里是一下进来,感觉就像咱们坐这儿,飞机突然进来了,或者汽车突然撞进客厅,我还跟车窗对视呢,这样的荒谬感。

包括被打死的荷奸,他儿子跟主人公还是同班同学。这个小孩的爸爸让他穿着纳粹制服上课。老师就从课堂出去了,说“我不给穿制服的孩子上课”。所有同学不进去,孤立了荷奸的孩子。这个小宇宙中间我们是正义的大多数,而书的主人公是第一个走进去坐在小孩旁边的人。所有人都孤立这个荷奸的孩子,他走过去了,他没有想很多,他并不支持纳粹,他只是不想看那个人很难受。他就是普通、软弱、有同情心的孩子。

重要的不是他支持谁,是他能感受到一个被爸爸逼着穿这套衣服上学的孩子,如果他不是得意扬扬的,那他就是特别难受的。这个人遥远的超声波都能听到,对一些怯懦、苦难、难受的事儿,他同理心过于发达。

在牢房黑暗中看不到脸的大姐姐,她可能受了伤,她抚摸你的脸。这个大姐姐角色特别重要。就像看有本书讲,有一个人是还没有见过祖国苏联,就被克格勃从美国直接抓起来,关在单独一节车厢。另外还有一个女犯人,为了防止各种问题,被关到隔壁车厢。他们俩谁也没有见着谁,但是他们一晚上在说话,那女的还在唱歌。这男的在西伯利亚被关了几十年,他对于祖国苏联的记忆没有那么难受,因为他更多记着这个姑娘,而不是伤害他的人。这个姑娘是一片树叶,让他不见泰山。这个牢房里的大姐姐也是一叶障目的存在,也影响了主人公的人生。

止庵:

这个女人本身是地下抵抗运动的人。他也知道这个人会死掉,也会牺牲。这样一个人跟他的接触,这一幕对他影响非常大。可以说这孩子在短暂的一夜里,把他一生最重要的事情全经历了。以后都是这个事情的余绪,整个小说都是来解这个事情。这一个晚上就是他的一生。

这是写作技巧非常高明的地方,但又不是炫技,是很质朴的小说。这个孩子生、死、爱,什么都在这一个晚上遇见了。这孩子还是小孩,作者把他一生所有能够调动的东西全集中在这一晚上,但是写得非常平静。

他们家房子被烧了,门口有人被打死了,他的哥哥被德国人追杀,他父母被带走了,他在监狱遇到一个女的。这都是在他以外发生的,并不是他自己真的介入其中。他跟监狱中女人的接触也只是手的接触,没有别的事情,只是这女人不断跟他说,你一定得相信我们做的事情是对的,我们必须得做这事。而且这女的还谈到她的爱情,女人喜欢过一个人。这个女人也是突然遇见一个人,急于把这一生中最后的话都说完。这女人说的这些话,以及他对女人的印象就像他家里突然的遭遇一样,突然发生的惨剧一样,都需要他一生消化。

第一幕就是高潮,其后的都是余绪。

痛苦到极致,自己不敢碰这个书在这一点上有别于几乎所有关于战争的文学

史航:

之后几幕遇到的事儿,之于他像一棵掉光所有叶子的树,他一次次被外力震撼摇晃,但是真正的印记,就像一团橡皮泥,一开始被按上手印,硬了之后就再也按不上。一晚上所有该按的手印都完成了,后来他好像一直很淡定。这个淡定很奇怪的,但也是非常可以理解的。

在这一次动荡中,他的生命中像定点拔除一样,父母失踪,哥哥失踪,大姐姐被带走了。后来又出现了一个押送他的士兵,相对对他好一点,找稍微合体的厚衣服给他,哪怕自己要费点事儿。

止庵:

士兵的大衣长,他直接给剪了。往钢盔里垫点东西让孩子能戴得上。

史航:

这个人也很快死去了,在护送小孩去阿姆斯特丹的过程中,由于反法西斯组织的轰炸、机枪扫射,死在小孩眼前。对他好的人都死了。这辈子原来有的、新遇上的对他好的人,迅猛地被命运干净利落一个个全带走。

还有一个事儿值得强调,地下抵抗运动大姐姐说,你现在才十几岁,很多事儿不懂,有些你以后才懂,现在跟你说,要不来不及了。她先说的是你不能埋怨我,不能生我们的气。德国人可能会跟你说很多话,让你恨我们,但是你不能恨我们,因为真的不怨我们。

这个事儿很重要,重要的不是这孩子听没听进去,重要的是这个大姐姐在乎别人恨不恨她。她不是觉得“我们天然斗争有理,我们作出的决定,玉石俱焚是我们民族的光荣”,她会想到“你别恨我”。说“别恨”就因为有可能被恨,这里有内心不太容易承认的歉疚在。这点歉疚非常重要,像隐隐的红线贯穿了全书。这个故事就是少年安东成长、衰老过程中不断遇到别人的歉疚,而他每一次甚至都不能产生共鸣,是茫然。

止庵:

这里有一个非常重要的事情,主人公他到底是什么心态?对突然遭遇的命运到底是什么反应?这个地方特别能看出作家的高明之处,整个小说就是基于这点。

特别容易处理成他反应非常强烈,比如找什么人报仇,首先找德国人,也有可能找地下组织。这孩子后来住在他舅舅家,舅舅、舅妈对他很好,视为己出。但是这孩子心态不一样。

作者对人心有深刻的理解——这个创口太深了,深到他自己不能碰。他的态度是半茫然半漠然的状态。战争几个月以后就结束了,他都不到他们家那里看去。因为确实对他来讲,“哀莫大于心死”,这个书就是讲这个事儿。咱们说的“痛苦到极致,自己不敢碰”。这个书在这一点上有别于几乎我读过的所有关于战争的文学。

史航:

另外也有一个小说被改编成电影,美国人写的,叫《索菲的选择》,很伟大的一个片子。讲一个犹太女人二战期间在集中营,被残忍的纳粹军官要求做选择,“你有俩孩子,留下一个,另外一个得死”。她做了选择。多年之后,一个作家爱上索菲,觉得自己用爱情可以把这个人拯救,但是发现够不着。“因为二战的时候你不在,你根本不知道我经历了什么”。

那也是讲战争的创伤。但那个故事跟这个不一样,那个故事有一个省事儿的角度,局外人角度品评,探索,很好整理。现在是当事人,当事人自己就是软壳蛋,是站不能站,走不能走的人,像幽灵一样,连故乡都不可能再回去的人。那些记忆就得跳过去,比如那个晚上看到有一个盖世太保戴着瓜皮帽训他妈妈,12岁的小孩在车里想“一辈子不要戴这个帽子”,他是这种被揉搓的人。这个故事中他想变成一条鱼,但每次他想忘掉,都又一次被冲刷上岸。这个小说后来,就是他一次次上岸遇到什么人的故事。

卓别林二战结束后后悔拍《大独裁者》“如果我去过奥斯维辛集中营,我不会用喜剧的方式拍这个电影”

止庵:

小范围是战争,大范围是历史事件,这个书是讲这个东西到底对于人能够有多大的影响,伤害能到什么程度。这个伤害之后要想遗忘或者从伤害中走出来,我们需要有多大的勇气。

人类历史有很多大的灾难,这个灾难在20世纪尤其多,一个接着一个。这些灾难本身并不能终止,得靠另外的力量终止。否极泰来,什么事儿到头了就该好了,这是人类善良的愿望。主人公的灾难终止是靠美军打败德国人,把他们解放了,不是你自己的灾难到头了。

灾难的意义在于被一些文学家、艺术家记录下来,变成一个作品。这有点残酷,这个灾难某种意义上没有完全浪费。

这个作品特别向大家推荐,它是只有大概10万字的小说,而且非常简单。这个作者对于历史真的有很好的态度,而且他用很高级的艺术方法表达出来了。一个民族的苦难不是那么说出来或者某一天大家突然说一遍,第二天就忘了。它是真的在人的血肉里。

我们大多数普通人面对个人的遭遇都是这样,比如我们失去亲人,不一定非得是战争,亲人的离去,最后什么人能安慰自己?自己都安慰不了,就是时间能把这事儿磨平了,最后你接受这个事实。主人公他很快就接受这个事实了,小说第二幕已经接受他是孤儿的事实。对他来讲就可以了,他就安静过生活。我心里有一个东西搁着,但是我也不碰,就好好保护起来。

史航:

最近《美丽人生》重映,有朋友说他不喜欢,他觉得把战争写成这样他还是不高兴。我完全能够理解。卓别林拍了《大独裁者》,二战结束之后他说:“如果我真的去过奥斯维辛集中营,知道纳粹做的事情,我不会用喜剧的方式拍这个电影。我后悔。”所以有人说“奥斯维辛之后没有诗歌”。

我比较喜欢《辛德勒名单》,最后主人公在离开前哭着说我还有多少事情没有做到。这一刻不是圣贤的心肠,而是凡人的疲倦和挫败。

对我来说这样的故事里真正要找到的东西,就是我们对于伤痛,能不能有更好的态度,对自己和别人尽量柔软友善。文学干什么用的?文学是打发时光的。一本书干什么用的?是用来翻的。但有的时候泡方便面,书是用来压方便面碗的。文学能帮我泡面,文学也真的能帮我疗伤。并不是腰封里提到的治愈系,它不标榜这个,但它确实有可能做到,只要我们承认自己有伤口,承认自己有疼痛感就行。