王瑶《未来的坐标》:“美丽新世界”还是“大同世界”? ——当代中国科幻小说中的数码革命

摘要:自1970年代以来,中国科幻小说中开始越来越多地出现对数码技术的想象。然而,在类似于《小灵通漫游未来》这样的早期作品中,无论是“电视手表”还是“环幕立体电影”,都仅仅是一种点缀未来美好生活的技术奇观,而几乎没有涉及到这些技术所可能引发的社会与文化变革。自那之后近四十年间,中国逐渐变成一个数码产品大国,中国的科幻作家们不仅亲身经历了一个数码转型的时代,也同时将他们对于这个时代的体验与思考呈现在科幻小说中。在一些作品中,互联网、电脑游戏和虚拟现实技术,共同创造出一个消除了一切樊篱的“数码乌托邦”,在另一些作品中,数码技术则麻痹了人们的感官,带来“美丽新世界”一般阴暗的恶托邦想象。本文首先简要勾勒了这一时期相关题材作品的主题与形式特征,并在此基础上分别讨论了三位出生于1980年代的青年科幻作家,宝树、陈楸帆、夏笳的近期作品。这些作品中主人公对待数码革命的不同态度以及不同的斗争方式,可以为我们反思数码转型及其可能引发的后果提供有益的启示。

关键词:中国科幻;数码革命;诸众;共同性;生命政治

自1970年代以来,中国科幻中越来越多涌现出有关数码技术的想象。在叶永烈发表于1978年的《小灵通漫游未来》中,已构想出“电视手表”、“微型半导体电视电话机”、“环幕立体电影”等高科技数码产品。但这些描写仅仅作为一种点缀未来美好生活的技术奇观出现,而几乎没有涉及到这些技术所可能引发的经济、社会与文化变革。叶永烈本人也在多年之后谈到:“现在重读《小灵通漫游未来》,最大的缺憾是书中没有写及电脑。电脑如今已经无处不在,到处引发智力革命。就连我的这篇文章,也是用电脑写出来的。但是,小灵通居然在‘未来市’没有见到电脑,这不能不说是极大的‘失职’。” [1]

自《小灵通漫游未来》发表之后近四十年间,中国逐渐变成一个数码产品大国,中国的科幻作家们不仅亲身经历了一个数码转型的时代,也同时将他们对于这个时代的体验与思考呈现在科幻小说中。在一些作品中,互联网、电脑游戏和虚拟现实技术,共同创造出一个消除了一切樊篱的“数码乌托邦”,在另一些作品中,数码技术则麻痹了人们的感官,带来“美丽新世界”一般阴暗的恶托邦想象。本文首先简要勾勒了这一时期相关题材作品的主题与形式特征,并在此基础上分别讨论了三位出生于1980年代的青年科幻作家,宝树、陈楸帆、夏笳的近期作品。这些作品中主人公对待数码革命的不同态度以及不同的斗争方式,可以为我们反思数码转型及其可能引发的后果提供有益的启示。

一、数码时代的“中国梦”

1.网络人民大会

1989年2月,电脑工程师刘慈欣利用业余时间完成了长达八万字的《中国2185》。[2]小说描绘了未来中国,电脑和网络技术全面普及,全国二十亿公民可以在线参与“人民大会”,通过“国家电脑总网”和“中华人民共和国人民大会管理软件”,以在线投票的形式参与民主讨论,与“最高执政官”直接对话。一位青年科学家将几个死去老人的大脑扫描后上传到网上,成为永生不死的“电子幽灵”。其中一个老人对当前国家局势不满,为了“替老祖宗管管这帮不要脸的小东西”,他化身为病毒侵入电脑总网,企图掌控整个国家,从而引发一场骚乱。

不久之后,刘慈欣又创作了长篇小说《超新星纪元》,讲述一颗超新星爆发之后产生的辐射,令地球上的成年人全部患病死去,只有11岁以下的孩子们幸存下来,共同创建属于他们自己的新时代。[3]小说前半部分着重描写了中国的三位小领导人在超级量子计算机“大量子”的帮助下,努力维系国家运转。然而与此同时,全国两亿孩子们却在网络上建立起一个名为“新世界”的虚拟国家,这个国家不需要政府和领导者,而是通过“网络全民大会”,由孩子们自己讨论决定各种事务。这些孩子们不愿意回到现实中去工作,觉得“累、无聊、失望”,而渴望在虚拟现实中建造“一个好玩儿的世界”。

在这两部作品中,刘慈欣从多个方面探讨了数字化与互联网技术如何参与一个“新中国”的建设,其中有希望也有噩梦:无论是冥顽不化的老人在虚拟世界中建立的“华夏共和国”,还是幼稚任性的孩子们所建造的“糖城”,都几乎将国家拖入毁灭的边缘;“网络人民大会”可以做出与最高执政官意见相左的、不理智的决议,也可以在敌军压境之际,让举国上下一夜之间组织起来,“使一大块松散的石墨在一瞬间转化为坚硬的金钢石”。这些情节其实围绕着同一个议题:数码时代的人民民主应如何实现?这种人民民主与政治权威之间的关系又是什么?对于这个问题,刘慈欣一方面借笔下人物之口指出:“任何时代都需要权威,不然人民会吃亏的。”然而另一方面,他又在《中国2185》中创造了“飞蝗群”这一形象。这是一群骑着“飞摩托”在城市夜空中集体狂飙的孩子,他们依靠神秘的心灵感应自发组织起来,并能够与最高执政官心有灵犀。在电脑总网瘫痪之际,正是“飞蝗群”从天而降,协助执政官拯救了国家。在这里,我们可以看到刘慈欣对于“人民”这一概念最为激进的乌托邦想象:红卫兵+移动互联网。[4]

2.城市之梦

从九十年代中期开始,一批出生于70年代的科幻作家创作了一系列与电脑和网络相关的科幻作品。这些作品的主人公多是大都市中的小人物(大学生、小职员、程序员),他们在现实社会中感觉到压抑、苦闷和无聊,渴望逃往“别处”。虚拟世界为他们提供了平行于现实之外的另一处飞地,提供了关于平等和自由的许诺,以及超凡脱俗的感官体验。然而与此同时,虚拟与现实之间的巨大落差,又带来精神上的空虚与幻灭。可以说,作为中国最早一批接触网络文化的年轻人,这些作家们将自己真实的体验写入了科幻作品中。

譬如在柳文扬的《断章:漫游杀手》[5]中,男主角“大陆”在虚拟世界中呼风唤雨,在现实中却只是一个碌碌无为的小职员,终日蜗居在狭小的公寓里,靠廉价的方便食品维生。小说结尾处,大陆从网络中退出来后,忽然感觉百无聊赖,他推开几年没碰过的脏窗户向外面望去:

因为很久没有人关照,外面那个老世界显得阴郁,黯淡。城市是灰色的,令人意兴萧索。然而在它内部,有一个梦,巨大、光怪陆离、飞速旋转的城市之梦。每个人都不可抗拒地成为这彩色旋涡中的一条小鱼。和这个华丽的大梦比起来,几个小人物偶尔的叹息又能算什么呢? [6]

在这里,作者敏锐地把握到了一种对于九十年代都市青年来说极为普遍的身心状态。虚拟世界所象征的“城市之梦”,形象地描绘出资本流动所营造出的迷人幻象。正如同齐泽克曾指出,今日真实世界与虚拟世界之间的对立,其根源正在于资本增殖过程中的内在矛盾,也即是马克思所指出的使用价值与交换价值之对立:

这里我们遇到的,是真实与虚拟之间裂隙的两个不同版本(the two versions of the gap between reality and virtuality):一个存在于真实的生产与虚拟的资本领域之间,另一个在经验的现实和赛博空间(cyberspace)中的虚拟现实之间,而这两种版本之间出现了意识形态短路。很明显,存在于我迷人的荧幕角色与荧幕下那个名为“我”的悲惨肉身之间的裂隙,可以转译为对于资本投机循环之真实和贫苦大众的单调现实之间差异的直接经验。[7]

3.“乡土中国”与“美国梦”

与这些作品相比,王晋康的《七重外壳》[8]则将虚拟与现实的关系继续向前推进。小说主人公是一位名叫甘又明的中国大学生,他接受美籍华裔姐夫斯托恩·吴的邀请,来到美国B基地,体验能够让人完全融入虚拟世界的电子“外壳”。按照约定,进入虚拟世界的甘又明如果能够找到系统漏洞,分辨出真实与虚幻,就能得到一万美元的奖金。实验中,甘又明一次又一次脱下外壳,自以为返回“真实”,却一次次发觉自己依然在虚幻之中。这些以假乱真的虚拟世界中充满毒品、犯罪、滥交、同性恋等情节,如同一场荒诞不经的“美国梦”。甘又明原以为自己凭借理性,可以轻易识破“梦”的虚假性,然而随着实验不断深入,他却逐渐丧失了这种自信。最可怕的是,“外壳”可以将每个使用者自身独一无二的隐私与记忆提取出来,天衣无缝地组织到幻境中去,使得幻境像一个可以不断吞食、消化吸收和生长的怪物一样,最终彻底取代“真实”。

实验结束后,甘又明失魂落魄地回到家乡,一个荒僻而封闭的中国小山村,见到多年未曾谋面的年迈父母。对他来说,这里是远离幻境的最后一方净土,也是他寻找真实自我的文化之“根”。但小说最后揭示的一处小细节,又令他禁不住怀疑自己仍在幻境中。就像上世纪末的各种怀旧文化与“文化苦旅”一样,对于“精神家园”的追寻,同时亦是对于幻象复制再生产的过程。按照齐泽克的思路,小说最后的开放式结局,正传递出我们对于虚拟资本主义的深切恐惧——它依靠幻象的不断增殖而维系自身运转,而层层幻象背后却空无一物。

从这个角度来说,当代中国科幻中的数码技术想象,可以被视作中国社会转型的某种表征。“现实”与“虚拟”之间的落差,生动地勾勒出工业与后工业、现代与后现代、“乡土中国”与“全球化之梦”之间的深刻裂隙,更为重要的是,科幻作家们通过笔下人物的遭遇,不仅传递出自身对于这些社会转型的经验,也同时将某种集体性的政治无意识组织到作品文本中。

二、数字化生存、诸众与革命

1.数码时代的生命政治

新世纪以来,随着社交网络、移动互联网、可穿戴式设备、大数据、智能软件等一系列新概念的出现,虚拟与现实之间的界限变得愈发暧昧不清。“数字化生存”(being digital)从科幻小说中的设想变成真切的社会现实,而这亦为科幻作家们的创作提供了新的灵感。在一些更加晚近的作品中,我们会看到,数码技术不仅对个人的生存提出问题,也同时关涉到社会交往、社群文化和集体主体性生产的问题,从而将数码转型背后的文化政治议题更加清晰地呈现出来。

根据当代意大利左翼思想家对马克思机器与劳动理论的重新解读,伴随全球资本主义生产与生活方式的变化,非物质劳动(immaterial labor)——也即是生产一种非物质商品(如一种服务、一种文化产品、知识或交流)的劳动,代替过去的物质性劳动占据了主导地位。按照奈格里和哈特在《帝国》(Empire)中的阐释,非物质劳动主要包含两个方面:其一是被计算机与自动化技术所抽象化的劳动,也即是对代码和信息的控制;其二则是人类交往和互动中的情感劳动,它生产的是社会网络、共同体的形式和生命权力(biopower)。[9]可以说,非物质劳动的过程同时也就是语言交流和知识共享的过程,它创造的不是实体产品,而是马克思所说的普遍智力(general intellect),是信息、文化、知识和情感,是劳动者自身的主体性。从而,“在对于其自身创造性能量的展现中,非物质劳动似乎为一种自发和初级的共产主义提供了潜能。” [10]在《诸众》(Multitude)和《大同世界》(Commonwealth)两本著作中,奈格里和哈特进一步阐述了这一过程所蕴含的革命潜能,包括诸众对于共同性的生产,生命政治生产中劳动与技术的关系,另类主体性与对抗的可能性,等等。尽管这些论述在今日批判理论界依旧存在诸多争议,但其中一些关键概念,可以为我们思考当代科幻小说中的数码转型提供独特的切入角度。

下文中对三位青年科幻作家的近作分析,即是从这样一种批判的视角展开。这其中最为核心的问题,是在作品所描绘的不同社会场域中,资本对于个体的统治形式,诸众的抵抗策略,以及数码技术在其中所扮演的角色。

2.网络明星·宅男之爱

宝树的中篇小说《人人都爱查尔斯》[11],是中国科幻中较为少有的一篇深入讨论大众传媒、超级明星与粉丝经济的作品。小说拟想了一种“感官直播”技术,人们通过在大脑中植入芯片,可以接收来自另一个人的视觉、听觉、味觉、触觉等各种感官信号,就好像过着另一个人的生活。开发这一技术的跨国大财阀为了推广该技术,包装出草根明星查尔斯·曼,让他24小时直播自己的生活,成为全球千万人争相关注的偶像。在粉丝们眼中,查尔斯是“独一无二的”,因为他不仅事业成功,更喜欢在公众面前张扬自己的特立独行,展现自己“真实的人生”,并鼓励每个普通人都去“做自己”。但反讽的是,查尔斯之所以能够出名,是因为背后有经纪人的策划和资本力量的推动,而感官直播则进一步为他聚集了人气。归根结底,查尔斯本人并没有任何过人之处,是因为他被选中成为直播时代的形象代言人,才由此变成独一无二的“大写的人”。[12]

小说中的另一位男主角宅见直人是查尔斯的忠实粉丝,每天蜗居在狭小的单身公寓里足不出户,除了完成最基本的吃喝拉撒和最低限度的工作之外,其余时间全部用来关注查尔斯的直播。对直人来说,自己卑微的人生,正反衬出查尔斯的伟大。只有成为查尔斯·曼,他才能感觉到作为一个人的价值、尊严和自信。在这里,我们可以清晰地看到这种“网红经济学”背后的心理驱力。查尔斯所宣扬的理念——每个人都去追求自己独一无二的价值,恰恰是后工业时代大众传媒精心建构的一种意识形态幻象,一种引发无穷焦虑和欲望的文化商品。通过占有查尔斯的影像,粉丝们想象性地获得那种独特性,同时自己也被象征秩序所捕获。而这种独特性本身其实是一种人为制造的“超真实”,它从根本上颠覆了真实存在的根基,同时掩盖真实的缺场。可以说,这个人人心向往之的“查尔斯·曼”,正是意识形态的一个“崇高客体”,“成为查尔斯·曼”变成来自“大他者”的绝对律令,无论查尔斯的粉丝,还是查尔斯本人,都无不臣服于这一律令。

小说结尾处,查尔斯发现了大财阀试图通过大脑芯片控制民众的阴谋。他选择终止直播,做一个平凡却真实的自己。直人也接受了邻家女孩朝仓南的示爱,鼓起勇气经营属于自己的幸福。然而一年之后,查尔斯却被财阀密谋害死。直人与朝仓分手后陷入消沉,正在此时,他得知一家公司正在出售查尔斯过去十年中所有的直播数据。这一次,他毫不犹豫地付了款,期待在重播中再次与查尔斯融为一体。小说结局展现出一种宿命般的无力感——查尔斯死了,但大写的“查尔斯·曼”如幽灵般永生。直人心甘情愿臣服于这幽灵的询唤,彻底放弃了一切抵抗。

正如同大多数科幻恶托邦故事一样,在《人人都爱查尔斯》中,主人公发现世界被邪恶的力量控制着,他尝试抗争,最后却发现规训无处不在,甚至连抗争本身也不过是规训力量的一部分,而数码技术则是导致抗争失败的最直接原因,它就像《一九八四》中无处不在的“电幕”,或者《美丽新世界》中令人沉醉的“感官电影”,或电影《黑客帝国》中的“母体”(Matrix)一样,控制着每一个个体的行为和欲望。换一个角度来看,这一类故事描绘的正是资本对于劳动的“实质吸纳”(real subsumption)过程,也即是将劳动者的身体、知识、情感、欲望、都吸收组织到资本再生产过程之中。按照奈格里的解读,资本从形式吸纳(formal subsumption,也即是对资本主义外部社会资源的吸纳)到实质吸纳的过渡,正对应于从现代到后现代,从福特制到后福特制的转变,而通过消费环节来生产剩余价值,则成为后一种模式的主要特征。在此意义上,《人人都爱查尔斯》正描绘出实质吸纳的某种极端形式:通过关注查尔斯的“感官直播”,直人的全部生命时间都被资本所吸纳,而“查尔斯·曼”这个形象所负载的巨大象征资本,正是由千万个像直人一样的粉丝在这样的生命时间里共同创造出来的。与此同时,资本不仅通过垄断查尔斯的形象圈占了这部分价值,更进一步通过操纵这一形象而制造出更多粉丝,使不平等的生产关系得到持续再生产。

在此基础上,我们可以更深入地理解小说最后的结局:无论查尔斯还是直人,都尝试通过追求属于个人的幸福生活来暂时远离“感官直播”,但这种抵抗方式并未真正颠覆这一资本再生产模式,因而注定要以失败告终。作为数码技术的主要消费者,直人的悲剧命运,体现了他所代表的都市小资产阶级自身的软弱性和局限性。而要打破这种悲剧宿命,则必须突破这一群体的视野局限,去寻找不一样的叙事空间。

3.垃圾人·数码暴动

与《人人都爱查尔斯》不同的是,在陈楸帆的长篇作品《荒潮》[13]中,数码技术不仅是资本控制劳动过程的手段,另一方面,也在被压迫群体的反抗中发挥了积极作用。《荒潮》的故事发生于一座半真实半虚构的广东沿海小岛“硅屿”上(以陈楸帆的家乡“贵屿”为原型)。该岛以回收处理来自全世界各地的电子垃圾为主要产业,剧毒物质渗入水、空气和土壤中,造成环境全面恶化。罗、林、陈三大宗族势力把控着当地经济命脉,来自内地农村的青年农民工则在他们监管下,从事着报酬微薄且毒害身体的垃圾处理工作。在“本地人”与“垃圾人”之间,存在着深刻的隔阂与仇恨。

在小说所描述的近未来,媒介与信息成为主宰一切的权力。大城市居民可以随时随地通过可穿戴数码产品和植入身体的人造义体(如电子眼)接入高速网络,享受数码生活的便利。与此同时,在每天与电子垃圾打交道的垃圾人中间,却产生了一种独特的数码朋克文化。他们使用城里人淘汰不用的山寨版增强现实眼镜,偷偷下载非法电子毒品,绘制会随体温改变颜色的纹身,甚至用废弃义体中取下的部件改装自己的身体。故事女主角“小米”是一名柔弱的垃圾人少女,因为一次意外,被来自美国某实验室的医学垃圾上所携带的病毒感染,大脑发生异变,产生了一个名为“小米1”的超级人工智能,从而引发一连串风波。

小说最主要的一条线索是围绕垃圾人与本地人之间的斗争展开的,而数码技术则在这场斗争中扮演了极为重要的角色。当小米被罗家派出的打手带走之后,垃圾人压抑的愤怒被点燃,决心向本地人宣战,夺回小米,而罗家则利用遍布全城的智能监控系统严密监视垃圾人的言行。在垃圾人首领李文(一位天才黑客)的布置下,垃圾人们戴上了经过程序调制的增强现实眼镜,只要两个人将脑袋凑近,就能把一个人用眼镜录下的视频传递给另一个人。依靠这种像蚁群一般隐秘的、不需要语言交流的信息传递方式,垃圾人们建立起一张流动的人肉情报网络,以绕过智能系统的监控。在这样一种对抗过程中,垃圾人发展出属于自己的组织和协商方式,并开始初步产生一种阶级意识。

小说高潮一幕发生在一个台风之夜,大脑变异之后的小米运用经改造的增强现实眼镜,将数百个垃圾人的视野与意识融为一体,带领他们联入高速网络。他们进入附近一座城市的服务器,通过城中数十万摄像头,小米-垃圾人获得了一种超越人类生理极限的广阔视角,可以同时看清所有城市居民的众生相,“他们躲藏在城市明亮或昏暗的角落里,腰缠万贯或不名一文,享受着技术带来的便利生活,追逐人类前所未有的信息容量与感官刺激”。然而,这些便利与刺激带来的却是贫困和不自由,这使得小米“竟然开始同情这些文明的宠儿”。[14]在这里,小米-垃圾人看见的正是宅见直人的悲惨人生。通过“我们”与“他们”(“垃圾人”与“城里人”)之间的深刻视差,小米-垃圾人得以超越自身物质条件的局限,获得一种对于社会生活总体性的批判视角。

在此之后,小米1将更多权力赋予垃圾人们。“所有承载意识忽然获得了自主权,如同数百匹未脱缰绳的野马,朝着不同的方向奔去……他们不停吞并彼此,快速交流,达成妥协,最终汇聚成一股统一的力量”。这股由垃圾人汇聚成的力量擅自作出决定,破坏了监狱安保系统和交通控制中枢,造成全城骚乱。这是一场由底层民众自发组织的数码暴动,而属于垃圾人的另类主体性正是在这样的暴动中浮现。然而,在利用垃圾人制造的骚乱达成自己的目的后,小米1却收回了赐予他们的权力,使得暴动半途而废。

《荒潮》围绕数码技术所带来的各种可能性展开,并将有关资本、劳动、技术、生命政治、生态环境、地方性、文化领导权等诸多议题纳入其中。这其中对于“硅屿”地理空间的描写,尤其生动地凸显出全球资本主义的不平衡发展。通过在资本主义版图内部制造新的区隔和等级化,形式吸纳与实质吸纳同时并存,正如同小说中“垃圾人”和“城里人”的关系。垃圾人们承受着资本最为野蛮赤裸的剥削,处于绝对贫困的境况。但另一方面,他们却利用自己的身体(确切地说,是与数码技术相结合的赛博格式的身体)进行斗争,并在此过程中创造出属于自己的媒介、文化与共同感。这向我们展示了一种可能性,即数码技术即可以是一种规训的力量,又可以是一种反抗的力量。

然而与此同时,我们也会注意到,垃圾人的反抗必须依靠李文和小米这样能力非凡的超级领袖才能实现。在缺乏领袖的情况下,垃圾人没有机会作为真正的政治主体进行自我组织和管理,也不可能争取到民主决策的权力。更为关键的是,他们无法将斗争中获得的组织经验运用到生产环节中去,从而将劳动与技术从资本管控之下解放出来。在这个意义上,垃圾人的自我解放是不彻底的。

小说最后制造了一个略显生硬的解决方案:当台风带来的洪水淹没硅屿镇区时,垃圾人们为要不要去救助那些本地居民而陷入争执。此时小米1再度跳出,要求垃圾人通过网络投票达成共识。最终“救人”的意见以微弱优势占据上风,垃圾人们再次组织起来,兵分几路去搜救灾民。在此过程中,阶级仇恨被逐渐化解,垃圾人和本地人的手握在了一起。对此,小米1解释道,这不仅仅是救命,更是救治灵魂,是让本地人和垃圾人都能够跨越阶级与文化鸿沟,感觉到对方是跟自己一样有血有肉的人。台风过后,垃圾人因英勇救人而得到嘉奖,甚至为保障他们的健康而成立了专门基金会,但垃圾人的阶级地位却没有丝毫改变。这样的结局与其说是想象性和解,不如说是一种反讽。它同时向我们提出这样艰难的问题:诸众究竟要如何才能生成(becoming)新的历史与政治主体?

4.老穷人·老革命

以上讨论让我们看到,一方面,资本主义全球化的不平衡发展,意味着技术进步不可能真正取消劳动(无论是非物质性劳动还是物质性劳动),因此斗争的场域总是存在;另一方面,解放的潜能并不在于技术进步自身,而在于劳动者如何参与技术民主化方案的设计,并从新的劳动过程中产生出新的政治主体。

夏笳的短篇科幻小说《童童的夏天》[15],正提出了对于此种另类可能性的想象和探讨。小说中设想了一种名为“阿福”的远程遥控家政机器人,使用者可以通过传感眼镜和一套具有动作捕捉功能的可穿戴感应服,操纵机器人完成各种精细动作。在研发团队最初的设想中,这一技术可以为独居老人提供专业护理服务,从而有效缓解老龄化社会中护理资源短缺的问题:“如果家里有一个阿福,平时不用就让它歇着,需要的时候下个指令,就有护理人员上线为老人服务,省去耗费在交通上的时间和费用,也能大大提高效率。”

小说主人公“童童”是一个小女孩,她的外公是一位退休医生,因为摔断了腿需要阿福照顾,操作阿福的是研发团队中一个名叫“小王”的年轻实习生。然而,“干了一辈子革命工作”的外公对于突然变成需要照顾的对象感到很不习惯,每天闹别扭。这令小王注意到,老年人需要的不仅仅是物质生活上的便利,更有情感和交际方面的需要。正在小王为此烦恼时,外公却向他提出,要操作阿福去照顾别的老人,甚至继续为以前的病人们上门看诊。在小王看来,这个想法将带来一连串充满颠覆性的前景。首先,“未来的人们或许再不需要去医院挂号排长队了,医生们可以上门服务,或者在每个小区的卫生所里安置一台阿福,看病将变得轻松许多。”其次,可以筹建一个网络系统,“让有闲暇有爱心的人都能注册账号,远程登陆全国各地的阿福,照顾老人、小孩、病人、宠物,参与各种各样的社会公益活动。”再次,那些腿脚不便独居在家的老人们,也可以通过阿福获得重新参与社会实践的机会,从而发挥出余热。对此,小王感慨道:“童童,你外公带来的是一场革命啊。”

在马克思对于机器和技术的批判中,“机器的资本主义运用”被认为是导致劳动异化的原因,资本家通过设计机器,将人的劳动被拆解为单一的机械运动,嵌入机械体系之中。[16]这一观点在之后的左翼理论家那里得到发展。譬如芬伯格就曾指出,每一项新技术在产生之初,都有可能会形成与既定霸权相对抗的社会功能,然而在当下资产阶级的社会霸权之下,技术设计总是倾向于扼杀新技术的解放潜能,从而维护资本的力量。[17]可以说,《童童的夏天》中所展现的,正是这样一种关于技术设计的斗争过程。其斗争的焦点在于,新技术究竟是被用于剥夺人对于自身劳动的控制能力,还是解放这种能力。

在小说中,童童的外公一开始被视作一个年老体衰,消费能力不足“老穷人”。[18]对于这样一个群体,资本的应对措施是一方面促进公共医疗资源的私有化,另一方面则通过媒体强化中老年保健问题而逼迫老年人为自己的健康持续投资,正是这一状况,带来相关技术领域中的巨大商机。按照资本逻辑,阿福的研发与推广,一方面将催生大量没有生活自理能力的老穷人,通过延长他们的生命时间而创造剩余价值,另一方面也制造出提供护理服务的“新工人”群体,他们将被关在封闭厂房里,通过传感设备从早到晚进行高强度的远程服务工作,就像富士康流水线上的工人。在这样一种技术应用模式中,人与其劳动分离,被彻底异化。然而,故事中的外公却以一种执拗的、不服输的态度,持续与这种令他不快的方式对抗。作为童童父母口中的“老革命”,外公的自尊自强,显然正来自于其“革命精神”中所彰显的主体性。这种精神同时构成对抗的动力和变革的契机。

在外公的参与之下,技术研发者对整个技术体系进行了重新讨论和设计。新的方案将改变劳动过程中人与人之间的关系,从而有可能破除资本对于生产过程的支配性权力,最终建立一个“老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养”的大同社会。这固然是一种带有乌托邦色彩的设想,但同时也打开一种未定型的、面朝未来的希望。从“老穷人”到“老革命”,从技术的资本主义应用走向技术的共产主义应用,这就是小说中所强调的“革命”的含义。其中最核心的问题不在于技术变革本身,而在于如何打破思维局限,想象并设计新的技术民主化方案。

在小说后记中,作者用这样一段话表达了自己的思考:

虽然用了一个小孩子的口气来叙述,但这篇小说真正要讲的是“革命”。在我看来,革命不是大碗喝酒大块吃肉大秤分金,不是一人登高振臂一呼应者云集,革命是弱者和绝望者改变现状的勇气,是叫千万普通的男男女女老弱病残鳏寡孤独知道,生活应该更美好,也能够如此,只是需要想象力,需要勇气、行动、团结、爱与希望,需要一点对于亲人和陌生人的理解与同情。这是每个人与生俱来的可贵品质,也是科幻所能够带给我们最好的东西。[19]

结语

伴随近四十年来中国政治、经济、社会与文化转型的持续推进,数码技术与互联网的发展,同时参与着“都市新中产阶级”这一群体的形构。网络为他们提供了想象世界与自我表达的空间,同时也绘制出一幅新自由主义所许诺的拥有无限可能性的诱人前景。对这些人来说,“数字化生存”意味着从滞重的当下现实直接跃入一个无摩擦的、平坦的未来世界。在这样一个世界中,语言、文化、国族、地域、性别、阶级的沟壑将被轻易抹平,每一个个体都能摆脱物质条件的束缚成为绝对自足的主体,并与其它主体之间进行自由交互。然而与此同时,这种虚拟世界的平坦与现实世界的不平坦之间所呈现出的裂隙,亦成为那个绊住幻象并使之崩塌的创伤性内核。当代中国科幻中的数码想象,其实无不是围绕这一对最基本的矛盾而展开。

而在本文所集中分析的三篇作品中,更为关键的问题是诸众围绕共同性所展开的生产和斗争过程,其中既涉及到图像与情感(譬如粉丝对于查尔斯的爱),也包括语言文化(譬如垃圾人的数码朋克文化)与生活空间(譬如老人对于社会实践空间的争夺)。在奈格里等人看来,共同性的根本特征在于“对财富的开放使用、集体的民主决策以及自我管理。” [20]这一方面需要借助数码技术与媒介的参与,另一方面也提醒我们警惕技术中所包含的权力关系与等级制,破除意识形态幻象,积极参与关于技术应用的民主讨论。在这里,我们其实重新遭遇了葛兰西式的“阵地战”(war of position)和文化领导权(cultural hegemony)问题。归根结底,“网络共产主义”不会自动到来,数码技术的解放潜能依旧存在于形形色色的斗争之中,存在于对另类可能性的想象力中,存在于活生生的人类交往与实践中。

注释:

[1]叶永烈:《小灵通漫游未来》,长沙:湖南教育出版社,1999年,第140页。

[2]该作迄今尚未能正式出版,笔者参照的是作者本人提供的电子版。

[3]这部作品在放置十余年后,经作者数次修改,于2003年正式出版,此处参照的是正式发表版。参见刘慈欣:《超新星纪元》,北京:作家出版社,2003年。

[4]《中国2185》中“领袖”与“孩子们”之间的关系,毋庸置疑体现出鲜明的红卫兵情结。另一方面,尽管小说创作的年代尚没有移动互联网的概念(故事中的“共和国公民”只能通过固定终端参加人民大会),但“飞蝗群”那无中心无等级、自由流动的形态,却正可以看作是对今日移动互联网的一个极为贴切的技术隐喻。

[5]载《科幻世界》,1998年第11期,第4-12页。

[6]同上,第12页。黑体字为笔者所加。下同。

[7]Slavoj Zizek, “Have Michael Hardt and Antonio Negri Rewritten the Communist Manifesto For the Twenty-First Century?”. Rethinking Marxism, 2001, Volume 13 (3/4) , pp.190-198.

[8]载《科幻世界》,1997年第7期,第24-37页。

[9]Antonio Negri and Michael Hardt, Empire. Cambridge,Mass.: Harvard University Press, 2000, pp.290-293.

[10]Ibid., p.294.

[11]载《科幻世界》,2014年第9期,第6-29页。

[12]宝树为男主角起名Charles Man,而“大写的人”(Man)则成为粉丝们对查尔斯的尊称。

[13]陈楸帆:《荒潮》,武汉:长江文艺出版社,2013年。

[14]同上,第210页。

[15]载《最小说》,2014年第3期,第148-159页。

[16]马克思:《资本论》第1卷,北京:人民出版社,2004年,第508页。

[17]Andrew Feenberg, Transforming Technology: A Critical Theory Revisited, New York: Oxford University Press, 2002, p.53.

[18] “老/穷人”的命名,最初是对外经贸大学的刘岩老师在一次会议发言中提出的。参照齐格蒙特所提出的“新穷人”概念,刘岩指出:“老/穷人既是新自由主义生命政治视野下的过剩物,同时也昭示着社会主义的生命形式生产的可能性。相对于左翼学者关注的‘新工人’、‘新工人’,在想象微时代主体的‘青年’偏好中,老/穷人至今处在匿名状态。”

[19]同注释15,第155页。

[20]迈克尔·哈特,安东尼奥·奈格里,《大同世界》(中译本序),王行坤,译,北京:中国人民大学出版社,2015年。

作者简介:王瑶,北京大学中文系博士,西安交通大学人文社会科学学院副教授,从事当代中国科幻研究。从2004年开始发表科幻与奇幻小说,作品七次获银河奖,四次入围“全球华语科幻星云奖”。已出版长篇奇幻小说《九州•逆旅》(2010)、科幻作品集《关妖精的瓶子》(2012)、《你无法抵达的时间》(2017)。作品被翻译为英、日、法、俄、波兰、意大利等多种语言。英文小说Let’s Have a Talk发表于英国《自然》杂志科幻短篇专栏。除学术研究和文学创作外,亦致力于科幻小说翻译、影视剧策划和科幻写作教学。

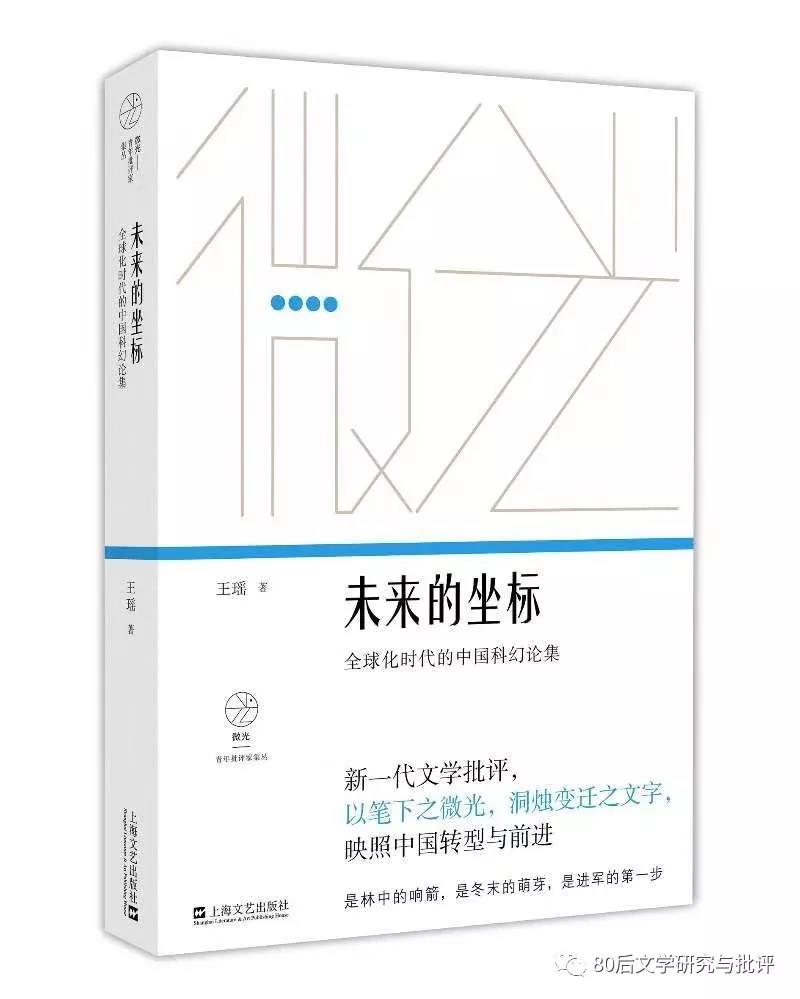

图书简介:

《未来的坐标——全球化时代的中国科幻论集》是王瑶(笔名夏笳,出版多部科幻与奇幻小说,作品七次获得“科幻世界银河奖”)的第一本科幻研究文集,其中贯穿了她对于当代中国科幻的一系列观察和思考。

近年来,科幻文学异军突起,备受中国文坛的关注,这本科幻论集为读者梳理了中国科幻文学的脉络,同时提供了多种欣赏和参与科幻的角度及方式。其中既有对刘慈欣、王晋康、韩松等作家作品的分析解读,也着重讨论了全球化、民族寓言、数码转型、乌托邦等重要专题。王瑶通过这些论述,为我们理解“中国科幻”提供了一组有效的框架:中国/中国人在“世界历史”之中扮演着、并且将可能扮演什么样的角色,与“中国”在当代科幻文学中的呈现方式,二者之间存在不可分割的紧密联系。理解这种关系,有助于我们更好地理解自己所身处的时代,并更好地去想象一种不一样的未来。