一部《红楼梦》,是江南性情文化传统之大成

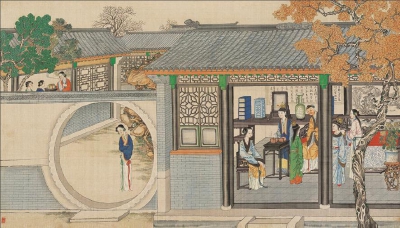

孙温绘《红楼梦》

1904年,当王国维在上海印刷的《教育世界》杂志发表《红楼梦评论》,当他试图以个人的欲望主体来解释小说中的人物情感和悲剧命运时,我们发现,一个建立在现代意义的“红学”帷幕,在近代江南的中心地带的上海被轻轻拉开了。于是,理解《红楼梦》与近代红学的展开,聚焦于上海的江南地域文化,开始成为一个绕不开的话题。这是近代红学的起点,也是江南文化的新发展。

姑苏和金陵,是生活在京城的贾府中人的故乡和他乡

《红楼梦》在确立贾府所处的北方京城这一基本活动地点的同时,江南的一些重要城市,特别是姑苏和金陵两大城市,也不时得到呈现。

金陵南京,作为贾家的发迹地,体现出在京城为官做宰一干人等的乡土之根,也代表着历史上的贾、史、王、薛四大家族曾有过的繁荣。所以,一方面,当贾政痛打宝玉惹怒了贾母,贾母可以大声吆喝回南京老家来威胁贾政。另一方面,王熙凤也可以在与贾琏的奶妈聊天时,夸耀他们王家以往在南京接驾时的富庶与荣光。而这一老宅,在贾雨村眼光里,又显示着别样的意味:

去岁我到金陵地界,因欲游览六朝遗迹,那日进了石头城,从他老宅门前经过。街东是宁国府,街西是荣国府,二宅相连,竟将大半条街占了。大门前虽冷落无人,隔着围墙一望,里面厅殿楼阁,也还都峥嵘轩峻;就是后一带花园子里面树木山石,也还都有蓊蔚洇润之气,那里像个衰败之家。

虽然贾雨村强调的是贾府的衰而不败,但其叙述的内容却被古董商人冷子兴演说的贾府历史所笼罩,于是,门前的冷落无人,与六朝遗迹作为一个废都的气氛协调起来,为京城中的贾府,营造了一个特殊的颇具历史感的参照点。

如果说,江南的石头城相对于京城更是具有历史的意义,是时间的参照,那么姑苏则更多的是地域性的、空间参照。

林黛玉的父亲林如海病逝扬州,由贾琏带着黛玉扶柩回姑苏老家。及至贾琏回来,在凤姐面前夸奖香菱的美貌时,被凤姐嘲笑往苏杭去过一趟的人,还这么像没见过世面似的。一个久住在京城的人,把去苏杭视为见世面,虽然这话不能十分当真,但至少也说明了,苏杭这样的城市在他们心目中的地位。或者说,在当时,即便有京城这样的地方,把繁荣富庶集聚在一起,使得其它城市无可比拟,但是,对于京城里的人来说,还有一个他乡异地的神奇性,让他们存有念想。异地女子的风采,也许会更具诱惑性。所以,当元妃省亲需要准备演戏班子时,贾府也是派贾蔷等去姑苏采办教习和演戏的女子的,甚至老祖宗带刘姥姥进大观园坐船游乐时,划船的船娘也都是从苏州选来的。

故乡总是把人心收拢来的,他乡是把人心放飞出去的。南京和姑苏,就是生活在京城的贾府中人的故乡和他乡。

当然,城市,不仅仅是一种景观,不仅仅是一种意象,城市中生活着的人,构成了城市的灵魂,当他们离开各自生活的城市而进入到新的环境时,原有城市留在他们各自身上和心灵的烙印,似乎并不能如同他们走出地界一样的完全摆脱。

《红楼梦》第五回写贾宝玉神游太虚幻境,在金陵十二钗正册看到十二位女子,除开同胞姐妹、嫂子等人外,与其关系最密切的女子主要有四位:薛宝钗、林黛玉、史湘云和妙玉。宝钗和湘云来自南京,黛玉和妙玉来自苏州。把这四位女性的性格气质细细梳理,我们发现,人物的性格与其相应的江南地域特色,有着或多或少的联系。林黛玉的风流袅娜中体现出的灵秀气,与薛宝钗的鲜艳妩媚中所体现的端庄气,是与苏州和南京两个城市各自的风貌息息相通。再把苏州人妙玉和黛玉分一组,南京人史湘云和宝钗可以归入另一组,那么,妙玉和黛玉的孤僻、使性子但又重情感(如妙玉遁入空门仍不能完全摆脱),或许不仅仅是因为两人后来都成了孤儿,家庭无助的环境决定了人物的性格,一个更大的苏州城的地域性环境,是否也或多或少对两人性格的形成,起到一点微妙作用?甚至让我们猜测,这其中是否也有着作者本人对城市人物性格的一种模式化认识(如同为苏州女子的藕官和菂官假戏真做,龄官对贾蔷的一往情深)?而薛宝钗和史湘云共有的那种豁达大度,是否也多少透露着石头城曾经作为帝王之都的器局和韵味?这些江南城市地域与红楼女性的复杂关系,都是饶有趣味的话题,值得深入讨论。

引发贾府人物感触的不仅有江南特产,还有文化消费

江南物产对于小说主要人物来说,总能带来别样的感受,这里举一个案来稍加分析。

第六十七回写薛蟠去江南贩货回家,带回了一箱子在苏州虎丘等地买回的许多工艺小礼物送给宝钗:

笔、墨、砚、各色笺纸、香袋、香味、扇子、扇坠、花粉、胭脂、头油等物,外有虎丘带来的自行人、酒令儿,水银灌的打筋斗的小小子,沙子灯,一出一出的泥人儿的戏,用青纱罩的匣子装着;又有虎丘山上泥捏的薛蟠小像,与薛蟠毫无相差。宝钗见了,别的都不理论,倒是薛蟠的小像,拿着仔细看了一看,又看看他哥哥,不禁笑了起来。

让薛宝钗好笑的,还不仅仅在于泥人很像薛蟠,而是这种捏泥人的场景,把对于地方风情的猎奇态度与薛蟠的儿童般天真结合了起来,并且在这过程中,似乎把宝钗也拉进了一个新的场景,让本来似乎是习惯于薛蟠外貌言行的妹妹,用新的眼光仔细看起对方来,从而或多或少点燃了亲人间已经习惯得近乎麻木的温情。

如果说,宝钗因为薛蟠从苏州带来的礼品而让自己感到亲情充溢的愉悦的话,那么,当她把许多礼品转赠给黛玉时,黛玉却因此感到亲情的匮乏而伤感。因为她看到这些礼物,想到的却是没有来自家乡的亲人,从而表明家乡已经没人牵挂她,也不需要她牵挂。在这里,对于宝钗来说,具有地方特色的礼物是可以满足猎奇心态的,并且附加了对亲情的重温。而对于黛玉来说,这些出自她家乡的礼物,不但没有异地的奇异光环,而且,反提醒了她尽管拥有这些物品,但却无法延伸到对家乡亲人的思念。后来宝玉看到她落泪,故意说是因为薛宝钗礼物给少了,这样近乎胡搅蛮缠的安慰,不过是宝玉真心希望她能把心思从人转向物而已(因为已经无人可念)。总之,在这一回中,借助于对富有地方色彩的苏州风物描写中,其把相关人物的心理,也揭示得相当深刻。同时也说明了,城市中的居住者才是构成城市的灵魂,才能真正让人产生依然之情,而城市之物的充溢,对有些人而言是新奇,对另一些人则有着物是人非的感触。

当然,引发人物感触的不仅仅是江南的特产,还有江南的文化消费。

贾府中人来自江南居多,所以小说写贾府众人的娱乐活动,比如看戏,听曲,也以南方的昆曲、南戏和弹词居多。据徐扶明、顾春芳等学者统计,《红楼梦》中提到的昆曲剧目,就有《牡丹亭》《长生殿》等20多种,还有经典南戏,如《琵琶记》《荆钗记》等。在小说中,这些剧目有些是作为娱乐演出被提及,有些则具体提到了其中唱词,还引发了人物的无限感叹,如林黛玉无意中听到《牡丹亭》曲子中“如花美眷,似水流年”等唱词,产生的心动神摇的感觉,是大家所熟知的。薛宝钗把昆曲《虎囊弹》“山门”一出中“寄生草”曲词念给宝玉听时,让宝玉赞叹不已,并进一步引发他“赤条条无牵挂”的同感。

有时候,作者还借演出的戏曲内容,展开戏里戏外的冲突,如王熙凤生日那天,宝玉偷偷出去祭拜金钏。后来大家看南戏《荆钗记》,演到《男祭》这一出,林黛玉便发议论说:“这王十朋也不通得很,不管在那里祭一祭罢了,必定跑到江边子上来作什么?”结果是宝钗不答,宝玉借故找酒去敬凤姐。尽管两人都应该听出了黛玉话里有话,是在讥讽宝玉偷跑出去祭拜。但宝钗不便掺和,宝玉要躲开黛玉的锋芒,似乎也是想掩饰内心的尴尬。这里,宝玉无法理直气壮而在幕后做下的隐秘事,被敏锐的黛玉巧妙地拉进前台,形成了人物间的心灵冲突。

小说在写到人物的这些文化娱乐时,也写到了因为趣味爱好差异而出现的观赏分层问题。比如贾宝玉过生日,那些演奏江南弹词的来助兴,怡红院的年轻人不爱听,就让他们去说给中老妇人们解闷。类似的问题,都是值得深入讨论的。

晋代开启的江南性情文化传统,由《红楼梦》集大成

东晋一朝和明清两代,江南文化颇具特色,给《红楼梦》创作也产生了深刻影响。

第三十七回写探春发帖倡议在大观园办诗社,其中有这样几句:

孰谓莲社之雄才,独许须眉;只以东山之雅会,让余脂粉。若蒙棹雪而来,娣则扫花以待。

这里引用前朝四个典故,如惠远组织莲社、谢安东山雅会,王猷之雪夜访戴,杜甫迎客扫花,除唐代杜甫外,其余三个均出自东晋,一个发生在东晋的庐山,两个则发生在东晋的江南,因其知名度甚高,所以在探春发出的帖子中,成了大观园中的人文化追求的效仿或竞争的一种标杆。

当然,从女性角度说,东晋时期江南谢道韫少儿时代咏絮显露的才情也自然会影响红楼女性人物的形象塑造。这不但在“金陵十二钗”判词中,直接用“堪怜咏絮才”来暗示林黛玉的才情,而且,元妃省亲时让宝玉写诗,宝玉反应迟钝,还是林黛玉帮宝玉代写了一首《杏帘在望》,得到元妃赞赏,也让人想起谢道韫在发现小叔子王献之与客人议论时理屈词穷,就隔着帷幕代王献之重新论辩,终于扭转局势,所谓“申献之前议,客不能屈”。而后来,林黛玉与史湘云联句时的那种自信,林黛玉和薛宝钗同咏柳絮词的夺人眼球,似乎把围绕着的谢道韫女性才情,进一步发扬光大了。

再看明清,就群体论,明清时代的诗社,特别是女性诗社的出现,是不同于晋代的一个江南文化重要特色,如清代康熙年间在江南杭州成立的“蕉园诗社”和乾隆年间苏州成立的“清溪吟社”等,给《红楼梦》描写女性创作群体提供了基本的现实依托,并反过来激励启发了后续的江南女性创作,大大挑战了传统的“女子无才便是德”的教条。

就个人言,《红楼梦》多次提及明四家唐寅、仇英等人的绘画,如第五回写秦可卿的卧室挂着唐伯虎的绘画,薛宝琴在雪地里从妙玉处捧回红梅,老祖宗特别指出,这有仇英画中意境的效果,等等。

特别是苏州才子唐寅,在小说中,如草蛇灰线般若隐若现,对小说不同人物的个性塑造、言行刻画等,产生了一定的影响。其实还在小说第二回,借贾雨村之口,已经把唐寅等划归为秉承正邪二气的“情痴情种”、“逸士高人”之类,跟红楼里的人物,在精神气质上有着割不断的联系了。

比如,不少学者指出,林黛玉的《葬花吟》与唐寅的《花下酌酒歌》有明显的继承关系,而唐寅在生活中也有哭花、葬花之举动。此外,薛蟠把唐寅在画上的落款,误认作“庚黄”,固然说明了薛蟠的不学无术,毫无艺术修养,但更主要的是,恰恰因为唐寅在当时大众生活中家喻户晓,其落款几乎不需要仔细辨认,薛蟠居然出错,以此作为对薛蟠的讽刺,也就更有力量,而联想到他娶风雅的苏州女子香菱为妾却不知苏州才子唐寅为何人,其对苏州地域文化如此之陌生,才是更让人感叹的。

当然,强调个人对曹雪芹创作的影响,晚明的吴中才子冯梦龙更是我们不能忽视的。

冯梦龙具有鲜明的“情本”意识。他把古今有关情感的故事收集起来编为《情史》一书,还自号“情痴”,希望死后能做一个“多情欢喜如来佛”。其与《红楼梦》千丝万缕的联系,这里仅从曹雪芹的“大旨谈情”角度,概括三点:

首先,冯梦龙将“情”提到哲学的高度,原是为了与理学家的“理”抗衡。在《红楼梦》中,贾宝玉的“情”的观念,也超越了男女之间乃至人与人之间的关系范畴,把“情”作为人与自然万物对话的共同语言,这个观念也许受到了冯梦龙的影响。此外,《醒世恒言》卷四有《灌园叟晚逢仙女》一篇,其主人公秋先对自然物的态度、他的大段议论、他的举动,如葬花、浴花,与贾宝玉的一些言行有着惊人的相似处。

其次,就狭义地来看“情”,冯梦龙提出“赋情弥深、畜憾弥广”的看法,其感伤的情绪,在《红楼梦》中得到了进一步的强化。此外,据脂批透露的信息,《红楼梦》原稿结尾给贾宝玉及大观园女性人物列出的一个情榜,其分类,也极有可能受了《情史》分类的启发。

最后,冯梦龙曾把人的“情感”是否饱满,视作是检验人的生命力的一个标志,这对曹雪芹的创作也有一定的启迪作用。《红楼梦》在写到女性的爱情悲剧,往往是跟这一群体的生命悲剧联系在一起的。

总之,一种由晋代开启的江南性情文化传统,在明代得到大大发挥,并在清代《红楼梦》中体现出集大成的意义。

(作者为上海师范大学人文与传播学院教授)