每一句歌词都在路上

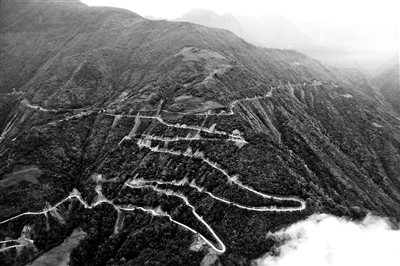

墨脱的路。

采访手记

听到《当兵守墨脱》这首歌时,周国仁正走在巡逻路上。那时候,周国仁还是新兵,刚进墨脱3个多月。仿佛是前后脚,这首出自原西藏军区文工团的歌,追着他的脚步也来到了这里。

一名新兵和一首新歌,就这样在墨脱相遇了。如今,新兵成了老兵,新歌也成了老歌。他们结伴而行,在墨脱边防一走就是21年,成了彼此的知音和代言人。

歌敲打在心坎里,脚走在巡逻路上。这首歌,对于墨脱边防某团这位二级军士长来说,“每一句歌词都在路上”。

“最美的风景,其实是心中的风景”

在新兵眼里早已活成一道风景的周国仁,喜欢这样介绍自己:“走过墨脱最远的路,见过墨脱最美的风景。”

作为连队最老的兵,周国仁见过墨脱最美的风景。李金涛、王添昊摄

“高山伴我站岗,河水陪我巡逻……”在这位老兵眼里,那些最美的风景,全都在《当兵守墨脱》这首歌里。

“同一座山,同一条河,时间不同,风景也不同。”歌唱的遍数多了,周国仁说起话来不仅充满哲理,更充满诗意——

出发时,他们迎着朝阳,“灿烂的阳光为前进的路铺上一层金毯,有一种朝气蓬勃的美”;返回时,夕阳照在他们的背上,“树木的影子拉得长长的,指向回家的方向,那是一种静谧的美”;有时候赶上下雨,他们便“躲在岩石缝中一边哼着歌避雨,一边欣赏雨打芭蕉的美景”……

新兵们总是在周国仁这样诗情画意的描述中,憧憬着即将到来的巡逻任务。直到真正走了一趟,他们才真正读懂“刻”在这位老兵身上的一道道风景——

每隔一段时间,周国仁(中)都会找新战士们谈谈心。李金涛、王添昊摄

那是攀爬多雄拉雪山时冻得通红的手,那是过原始森林时被蚂蟥咬得鲜血淋漓的腿,那是走在骡马道上被鹅卵石磕得几乎翻了盖的脚趾甲……

“都说西藏苦呀,最苦是墨脱……”在墨脱待得越久,周国仁越觉得歌里唱的这“苦”其实透着甜。在新兵眼里“很长很长”的巡逻路,在他眼中变得“越来越短”,短到“只有一颗心的距离,一头连着家,一头连着国”。

“多少人能有机会同时抚摸界碑上的国徽和怀里揣着的全家福,又有多少人在用脚步反复丈量着忠诚和热爱?”巡逻路上,疲惫的时候,周国仁喜欢这样动员,说给新兵们听,也说给自己听。

“最美的风景,其实是心中的风景。”他说,“心中有家国,处处是美景。”

“墨脱的故事里,有我们的青春”

曾经有人问周国仁,墨脱对于他意味着什么?周国仁不假思索地说:“这里是我的青春地标,我人生中最蓬勃旺盛的一段生命,全是它的记忆。”

“风里来呀,雨里去。青春在火热的军营淬火。”正如歌中唱的那样,周国仁的青春,早已化作奋斗拼搏的血汗,浇筑在这遥远的边陲之地。

“生活是刀耕火种,运输是人背马驮。”周国仁至今记得1999年的夏天,自己背着沉甸甸的行李,拄着手杖,跟着老兵一路跋涉来到墨脱时的情景。那时候,路还没修通,许多物资运不上来,他们自己种菜,养猪,砍木头,修房子。

和营区的军犬嬉耍,周国仁享受这简单的快乐。李金涛、王添昊摄

墨脱的菜地里长满了各地的“特产”,它们全是官兵从各个地方带来的。即使现在道路畅通,物资充裕,早年自力更生养成的这种习惯也始终保持着。中士李驰过年休假回家,战友打电话说想要种玉米,他驱车跑了几百公里找优质种子……

就像一颗颗种子不远千里来到墨脱,一代代官兵也在墨脱扎下根来。

许多大学生士兵原本只是想来当兵锻炼几年,没想到到了墨脱,便再也不想走了。为什么这里具有如此魔力?周国仁说,那是因为与墨脱充分“碰撞”的青春,洋溢着从未有过的价值和幸福。

2019年,是周国仁在墨脱当兵第20年。这一年,墨脱摘掉了贫困县的帽子。随着公路的畅通,越来越多的游客走在墨脱的路上,越来越多的墨脱人走出了大山。

“我特别自豪的是,墨脱的故事里,有我们的青春。”他说。

独自一人时,周国仁喜欢望着远方的雪山思考。李金涛、王添昊摄

“最想说的话、最想讲的故事,全在这首歌里”

墨脱的新兵有两堂特色“必修课”。一堂是音乐课,跟周国仁一起学唱《当兵守墨脱》;另一堂是教育课,听周国仁讲守墨脱的故事。

在周国仁看来,两堂课其实是同一堂课。“最想说的话、最想讲的故事,全在这首歌里。”他讲巡逻路上的难和险,讲30名战友的壮烈牺牲,但从来不忘以这段昂扬的旋律结尾:“创业带来欢乐,训练驱走寂寞。军营为家比奉献,生命在祖国的边疆开拓……”

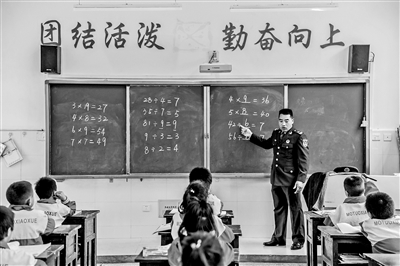

这是军人该有的阳光和豪迈。每天早晨,广播里《当兵守墨脱》的旋律响起,周国仁会一边迅速起身收拾东西,一边跟着哼唱。20多年来,周国仁不仅把这份阳光和豪迈传递给一茬茬新兵,还传递给一茬茬大山里的少年。只要有机会,他就传唱《当兵守墨脱》。去当地村庄放电影的时候,他教这首歌;在背崩乡中心小学的教室里,他一字一句教唱这首歌……

近20年来,周国仁先后帮助近200名辍学儿童重返校园。如今,那些他帮助过的少年不少已经学业有成。他们中,有的回到当地成为一名老师,有的参军入伍,守卫在祖国大江南北。

连续18年,周国仁坚持义务给背崩乡中心小学的孩子们上课。李金涛、王添昊摄

这些消息,如同一首首动人的军歌,让这位老兵欣慰、陶醉。

看看阳光洒在背崩乡中心小学门口的解放军塑像上,听着教室里传来稚嫩的歌声,周国仁再次许下诺言:“只要允许,我将在这里一直守下去、走下去。”(本报记者 贺逸舒)

(采访中得到马军、米毅、吴家豪、廖杰的大力协助,特此致谢)