周立民:傅雷致巴金四封书简浅疏

傅雷夫妇一九六五年摄于书房

一

多年以前,读柯灵怀念傅雷的文章,里面提到傅雷在《论张爱玲的小说》原稿中,曾有一段话批评巴金。傅雷的孤傲脾气,人所共知,读过柯灵的文章后,更令我有一个印象:傅雷与巴金虽同在上海,可能交往并不多。

后来,我发现傅雷1950年代初的译作大都是巴金主持的平明出版社出版的,立即意识到我先前的印象是不可靠的。傅雷在平明社出版的译作有:罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》(重译本),巴尔扎克的小说《欧也妮·葛朗台》《贝姨》《邦斯舅舅》《夏倍上校》,还有梅里美的《嘉尔曼附高龙巴》……都是傅译精品。那也正是傅雷作为翻译家最为成熟的时候,傅雷说:“无奈一本书上了手,简直寝食不安,有时连打中觉也在梦中推敲字句。”(傅雷1951年4月15日致宋奇信,《傅雷著译全书》第26卷第191页)如此呕心沥血译出的作品,傅雷能够把它们交给一个创办不久、实力一般的民营小出版社出版,这是多大的信任啊。虽然,在现有的傅雷传记资料中,很少有提到他与巴金的交往,可是,我认为这背后一定大有文章。

随着文献资料的不断公布,我也找到不少傅雷与巴金两个人交往的线索。如1957年,傅雷曾托巴金给周扬带过亡友、作曲家谭小麟的乐谱和胶带等,倘非可以信赖之人,又怎么能托带东西?1955年、1957年,傅雷对出版、发行工作提意见的时候,能够看出他的很多想法与巴金一致,他还曾直接提到过巴金,说明有的问题两人有过交流。巴金这一面,1963年1月15日、19日日记中记过,他与傅雷互赠新书。1973年,在傅雷还未平反,巴金也是戴罪之身,巴金却肯定了傅雷的译文:“巴尔扎克的小说,中文译本我过去很少买(我倒有法文《人间喜剧》全部)。……傅雷的译本比别人译的好得多,据说还有一两种他的译稿,最近有可能出书,不知是真是假。”(巴金1973年12月2日致黄源信,《巴金全集》第24卷第340页,人民文学出版社1994年2月版)在1978年8月、9月,傅雷的儿子傅敏给巴金寄过书,两人还有书信往来……

经历过特殊岁月之后,巴金晚年在《随想录》中高度评价傅雷的言行。《随想录》第一四六篇《二十年前》中,巴金提到傅雷,赞扬他:“通过十几年后的‘傅雷家书墨迹展’,我才看到中国知识分子的正直、善良的心灵,找到了真正的我们的文化传统。‘土可杀,不可辱!’今天读傅雷的遗书我还感到一股显示出人的尊严的正气。”(巴金:《二十年前》,《巴金全集》第16卷第697页,人民文学出版社1991年版)值得注意的是,巴金称傅雷是自己的一位“亡友”。那一辈人,不会轻率地称别人为“朋友”的……凡此种种,说明他们交谊匪浅,只是我们所知不多。

二

很幸运,傅雷给巴金的四封信保存下来了,虽然有的仅是片言只语,但是,巴金与傅雷的交往的更为具体的内容浮出水面。

其中有两封短简,是傅雷给巴金送音乐会的票子:

巴金先生:

附上民进晚会入场券二纸,音乐节目约八时许开始。匆此即候

俪绥不一

弟傅雷 拜上

元日(1953年1月1日)

贝多芬纪念音乐会(有小儿参加演奏钢琴协奏曲)本定廿六、廿七、廿八连续举行三场,二小时内座券全部售完,故加演卅日一场。票子仍极难得,请注意时间为下午四时三刻。

兹附奉座券一张 即希 察收为幸 此候

李太太 时绥

巴金先生前致言

傅雷 廿五午

(1953年3月25日)

儿子学习音乐,傅雷与音乐界有着广泛的交往,送票给巴金,让朋友欣赏儿子的演奏,在傅雷,一定是一件很自豪的事情。儿子傅聪是傅雷另一件精彩的作品,《傅雷家书》中,这位严厉的父亲的舐犊之情也感动了万千读者。有意思的是,傅聪与巴金在国外竟然有一次邂逅。“你出国途中,在莫斯科遇到巴金先生;他在八月中旬回到上海,当天就打电话来告诉我;而你却从来没提及。当然,那一段时间你是忙得不得了,无暇作那些回想。”(傅雷1954年9月28日致傅聪信,《傅雷著译全书》第24卷第84页)1954年7月13日至8月4日,巴金在莫斯科出席纪念契诃夫逝世五十周年的纪念活动,21日起去雅尔塔等地访问。莫斯科相见,应当是在7月中旬那一周吧。巴金回国后,立即给傅雷打了电话,可以看出他们当时交往的密切。

三

罗曼·罗兰、巴尔扎克翻多了,傅雷想换换口味,他在给朋友的信上说:“以后想先译两本梅里美的(《嘉尔曼》与《高龙巴》)换换口味,再回到巴尔扎克。”(傅雷1953年2月7日致宋奇信,《傅雷著译全书》第26卷第208页)《嘉尔曼附高龙巴》,平明出版社1953年9月初版,印数为一万册。傅雷翻译用的底本(或参考本)借自巴金,于是便有了傅雷这封还书帖:

前承惠假《嘉尔曼》原作二种,谬忆以为早经奉赵,顷整理书柜,方始发见仍在敝处。未老已昏愦若此,愧甚愧甚。敬乞

巴金先生 见谅为幸

弟怒庵拜启

二月二十七日

(傅雷1954年2月27日致巴金信,《傅雷著译全书》第26卷第226页)

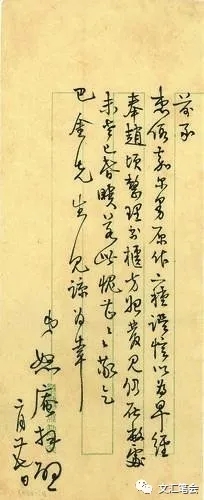

傅雷致巴金(手迹)

梅里美,傅雷译作“梅里曼”,对这个译法,巴金在给妻子的信里表示过不同的看法:“这两天在这里看了好些书,采臣寄来的书大半都看过了。梅里美的东西不错。傅雷译文还可以,但把作者姓名译作梅里曼,我颇不赞成,因为嘉尔‘曼’和梅里‘曼’在原文是两个不同的拼音。‘育才’照原来的音应该是‘何塞’。”(巴金1953年11月5日致陈蕴珍信,《巴金全集》第23卷第349页,人民文学出版社1993年12月版)“颇不赞成”,然而印在书上的依旧是“梅里曼”,说明平明社和巴金不以己见为尺度,尊重傅雷。

傅雷与巴金主持的平明出版社的合作是比较愉快的,这基于作为文化人的巴金对文人个性、习惯的尊重,他放手让傅雷按照自己的标准、个性去译书和处理稿件。这一点,傅雷跟朋友们提起甚至不无得意,他说是“为所欲为”:“在这方面我是国内最严格的作译者。一本书从发排到封面设计到封面颜色,无不由我亲自决定。五四年以前大部分书均由巴金办的‘平明’出版,我可为所欲为。后来并入人民文学出版社,就鞭长莫及,只好对自己的书睁一只眼闭一只眼了。”(傅雷1961年7月31日致刘抗信,《傅雷著译全书》第26卷第39页)

平明版《约翰·克利斯朵夫》

1953年9月版书籍纸精装本

限于条件,平明社的精装本也很难做到尽善尽美,但是,平明社的工作作风却给傅雷留下深刻印象,以致他对人文社的领导说:“将来倘重印《约翰·克利斯朵夫》而印精装本的话,希望注意一点:就是在工商业社会主义改造以后,我们国营的出版社成绩,决不能低于几年以前的私营出版社。”(傅雷1956年12月10日致王任叔、楼适夷信,《傅雷著译全书》第26卷第322-323页)他对重印《约翰·克利斯朵夫》直接提出硬性要求,第一条就是要保留平明社印本的“旧样式”。傅雷的要求处处以平明社的书和做法为标准,由此返观,可以想象,他和巴金的合作之默契和满意度。至于他一再提到的:“一九五三年平明出《约翰·克利斯朵夫》精装本,我与出版社都集中精力,才有那么一点儿成绩,虽距世界水平尚远,但到了国内水平(以技术及材料而论)是无可否认的事实。”(同前,第318-319页)的确,这套书的印装在今天看来也是难得的精品。四大卷,开本近乎方型,书封有外函套,封面简洁、经典。在普通本之外,平明社还有给作者加印特装本的传统,让作者送送人,也体现书的尊贵。黄裳、穆旦、萧珊的书,我都见过这种特装本。

文人爱书,傅雷很珍惜这样的印本,在给儿子的信中也曾叮嘱:“新出的巴尔扎克,收到后来信提一笔——这是特印非卖本,勿随便借出去,搞丢了!”(傅雷1954年4月7日致傅聪信,《傅雷著译全书》第24卷第46页)“特印非卖本”这并不是多么难以做到的事情,然而,在计划经济中,国营大社怎么会有这种例外,反倒是私营出版社有这种灵活性。还有一层不能忽视,巴金本身就是一个文人,他懂文人的情趣和需要。

四

平明出版社在成立之初,延续当年文化生活出版社“译文丛书”的路子,编辑“文学译林”丛书,意在推出翻译精品,傅雷是第一批受邀加入的作者,他一直关注平明社这套丛书。“西禾谈及巴金新组一书店(已与文化生活分家),想专出一套最讲究的文艺翻译,由西禾与他二人合编,说是决不马虎,迄今只收了杨绛一本译稿,听说好得很。此外又来问我要稿,也许新译的巴尔扎克会给他们。……但书店方面颇注重原作的文艺价值要有世界性与永久性。……巴金的条件,仍是百分之十五的版税,他是反对新办法的。”(傅雷1952年3月20日致宋希信,《傅雷著译全书》第26卷第221-222页)“《贝姨》那个丛书(叫做文学译林),巴金与西禾非常重视,迄今只收我跟杨绛二人的。健吾再三要挤入这个丛书(他还是“平明”股东呢),都给他们推三阻四,弄到别种名义的丛书中去了。”(傅雷1951年9月14日致宋奇信,《傅雷著译全书》第26卷第201页)这两封信透露出这样的信息:文学译林,由巴金和陈西禾合编;第一批稿件中只有杨绛译《小癞子》和傅雷译《贝姨》。傅雷特别强调巴金他们收稿之“严”“颇注重原作的文艺价值要有世界性与永久性”。严格、标准、眼光,巴金的出版社的这些品格都是傅雷看重的,这也是傅雷与巴金两个人作为朋友最重要的精神联系点。

傅雷还是一个热心人,他鼓励人译书,也为平明社这套丛书拉稿。1953年1月给巴金的这封信,就是介绍杨必译稿的:

巴金先生:

兹另邮挂号寄上杨必译《剥削世家》,约共四万余字。除锺书夫妇代为校阅外,弟亦通篇浏览一过,略为改动数字,并已征求译者本人同意。该书内容与杨绛所译《小癞子》异曲同工,鄙见将来不妨将该书重版与本书初版同时发行。又译者希望能早出,因与其本人将来出处有关(详情容面陈)。好在字数不多,轻而易举,可否请采臣兄一查平明本年春间出版计划是否可能早出。

又倘尊意认为《剥削世家》译文标准够得上列入“文学译林”,则排版格式可与巴尔扎克各书一律。红笔批注均出弟笔,冒昧处乞鉴谅为幸。

正文“小引”请先生细阅一过,若有问题,务请见示,以便修改。匆此祗候

俪绥不一

弟 傅雷拜启

二十一夜

(傅雷1953年1月21日夜致巴金信,《傅雷著译全书》第26卷第225页)

杨必(1922-1968)是杨绛的妹妹,信中提到的《剥削世家》是一部小书,她后来还译过萨克雷的那部大书《名利场》,很受推重。虽说初涉译坛,杨必的“师傅”却非同一般:姐夫钱锺书、姐姐杨绛“代为校阅”,一代译宗傅雷“通篇浏览一过”,《剥削世家》译文质量大有保证,傅雷给出的判断是“译文标准够得上列入‘文学译林’”。傅雷还向巴金提出一个要求:“又译者希望能早出,因与其本人将来出处有关(详情容面陈)。”共和国初立,百废待兴,私营出版社(排字房、印刷所)的排书能力很低。可是,在这种情况下,巴金完全按照傅雷的要求以尽快的速度出书。《剥削世家》,平明社1953年5月初版,印5000册,也就是说在傅雷把稿子寄给巴金之后三个月多一点就印出了。

杨绛在回忆杨必的文章中说,《剥削世家》《名利场》都是钱锺书帮忙选定的书目并且确定了书名。(杨绛:《记杨必》,《杨绛全集》第3卷第48页-49页,人民文学出版社2014年8月版)傅雷在给宋奇的信中补充的信息是,这书初译稿,钱锺书不满意,杨必重译了一稿:“杨必译的《剥削世家》初稿被锺书夫妇评为不忠实,太自由,故从头再译了一遍,又经他们夫妇校阅,最后我又把译文略为润色。现在成绩不下于《小癞子》。”(傅雷1953年2月7日致宋奇信,《傅雷著译全书》第26卷第206-207页)

傅雷对杨氏姐妹的译笔很是推崇,也曾感叹自己的文字“太死板”,不如杨氏姐妹那么灵活:“这几日开始看服尔德的作品,他的故事性不强,全靠文章内若有若无的讽喻。我看了真是栗栗危惧,觉得没能力表达出来。那种风格最好要必姨、钱伯母那一套。我的文字太死板太‘实’,不够俏皮,不够轻灵。”(傅雷1954年2月10日致傅聪信,《傅雷著译全书》第24卷第29页)傅雷曾对杨绛说过“我的称赞是不容易的”,(杨绛:《〈傅译传记五种〉代序》,《杂忆与杂写》第320页)看来他是真心喜欢杨氏姐妹的译文。

杨必之外,傅雷还动员宋奇(宋琪)译书,并说:“只要你认为好就不必问读者,巴金他们这一个丛书,根本即是以‘不问读者’为原则的。”(傅雷1951年4月15日致宋奇信,《傅雷著译全书》第26卷第195页)傅雷屡次提到“文学译林”丛书,乃是他极为欣赏巴金办出版社这种“不问读者”的原则,其实是为了文学、出版、文化的积累不计名利的气魄。

朋友有各式各样,有的朋友,可能不在于世俗生活中来往多少,但是他们在精神上是相通的,我认为傅雷和巴金的友情就属于这一类。