《红楼梦》整本书阅读的选择性问题

把整本书阅读纳入语文课堂,是针对此前的语文教材往往以单篇文章或者中长篇片段组合成教材作出的一种补救。之所以说是补救,是因为那些以单篇、片段组合成的教材,无论是对生活场景的展示、对人际交往的丰富性、人的复杂性的呈现,还是对人的想象世界开拓或者对问题思考的讨论等,往往缺乏一种全景性、深入性的特点。而就目前推出的文章大单元组合或者群文阅读方式来看,建立起的单元结构,大多是以编者基于某些概念或者范畴而构拟的框架式理解(尽管这是无可避免的),从文章自身发展出的个性化问题的联系还较少。这样,文章互相间可能的一种有机联系,没有得到充分体现,而借助于他人的理解所构拟的框架,在教学的实际展开中,也有可能带来泛化,甚至可能是贴标签的、削足适履的后果。整本书阅读正是基于这种认识,才逐渐成为语文界关注的重点。一些得风气之先的学校,已经进行了初步实践。有的语文教师,结合自身经验,写出了关于整本书阅读的教学设计。阅读《红楼梦》列入统编教材高一必修教材的单元要求后,出现了一些相关的专论或者专著,服务于教学一线的整本书阅读,凡此,对于语文教师开展课堂教学,都能起到一定的参考作用。读整本书,也许都要回答读什么和怎么读两个基本问题。限于篇幅,这里仅就读什么问题,也即选择性问题,提出一些个人看法,不当之处,欢迎批评。

一、脂本与程本

新中国七十年,人民文学出版社主要出版了两个整理校注本,前三十年是以清代程伟元印刷的程乙本为底本整理的,后四十年主要以脂砚斋钞本庚辰本为底本(缺失的第六十四、六十七两回及八十回后内容,用了程甲本)。如果作为对照阅读,两个版本可以同时用。如果以阅读一个版本为主或者只读一个本子,当然是以庚辰本为底本的整理本为首选。为什么?

程本因为乾隆五十六年(1791)和乾隆五十七年(1792)的两次印刷而分程甲和程乙两种。程印本虽然纠正了脂钞本上的一些脱漏、别字等抄写上的技术性错误,但也因编撰者不理解文意或者自作聪明的改动,增加了不少新的错误,尤其是大大降低了原作的思想艺术性。特别是程乙本,在程甲本的基础上,单单前八十回又改动了一万字左右,导致了越改越坏的结果。有些改错的例子是程印本共有的,或者是从后期脂钞本中延续下来的,有的则是程乙本独有的。我对作家白先勇竭力推崇程乙本曾有过较深入的反驳,相关论文发表在《文艺研究》上,有兴趣的读者可以参考。这里简单举几个例子来说明。

第四回的庚辰本回目是“薄命女偏逢薄命郎 葫芦僧乱判葫芦案”,在程本的回目中,成了“薄命女偏逢薄命郎 葫芦僧判断葫芦案”。虽然只改动了一字,但批判的力量被削弱了,而且从句子对仗艺术来说,让“判断”这样的联合式结构来对“偏逢”这样的偏正式,也是不工稳的。

第二十八回,写到了贾宝玉唱了“抛红豆”的曲子。其中咏叹恋人深陷相思苦恼中的感觉,是“忘不了新愁与旧愁,咽不下玉粒金莼噎满喉”。“玉粒”指米饭,“金莼”指莼菜,这是江南的特产。米饭和莼菜搭配,暗示了一位江南恋人的生活习惯。而以金玉形容珍贵的米饭和莼菜难以下咽,也强调了愁绪之强烈。令人惊讶的是,程乙本的编印者不理解“金莼”之与江南地域关联的特殊性,把“金莼”改为“金波”,让液体的饮料也能噎住喉咙,不但违背了生活常识,而且也失去了特定的文化内涵。更何况“莼鲈之思”是著名的典故,晋代的张季鹰为江南美食莼菜羹鲈鱼脍而辞官洛阳,历来成为美谈。这里的一字之改,把程乙本的没文化暴露了出来。

遗憾的是,九年义务制统编教材九年级上选入“刘姥姥进大观园”片段,还是用程乙本为底本的整理本,对照庚辰本,就能发现一些描写失误的地方。

比如老祖宗带刘姥姥坐船去探春住所时,正赶上开早饭时间,王夫人问在那里摆放早饭,老祖宗说:“你三妹妹那里就好。”但是在程乙本,删除“就”字,改为“你三妹妹那里好。”把本来是基于去探春屋里的前提而需要的一个“就”字抹去了,这样,选择在探春屋里开早饭,成为一个泛泛的“好”的判断,显然失去了老祖宗说话应有的那种稳重和妥帖。

再如,在探春屋里开早饭时,先交代了薛姨妈在自己住处吃了早饭,因为薛姨妈一家是常住在贾府,日常生活是自家负责的,她进大观园凑热闹,已是用过早饭,只坐在旁边喝茶。所以当刘姥姥说话引得众人大笑时,只有薛姨妈是把茶喷到了探春裙子上,而史湘云则喷出的饭,探春也是把饭碗扣到了迎春身上。但在程乙本中,一概改为茶和茶碗,这一改动,不但没有了层次感,也没有体现出薛姨妈日常生活的特殊性。

总之,有关《红楼梦》整本书阅读,选什么版本来读,应该是首先需要认真对待的。

二、文本与副文本

《红楼梦》文本的主体部分是散文式叙事,但在情节展开中,也插入诗词曲赋诔酒令等各种文体的作品,有人因此而把《红楼梦》视为是“文备众体”的集大成之作,也有人把插入其中的这些以韵文为主的文类,视为小说散文式叙事的副文本。那么如何看待这些副文本,在阅读中把这些文类放在怎样的位置,也成了选什么读中需要考量的重要问题。

还记得我少年时代读《红楼梦》,因为理解起来有困难,这些韵文一概略过不读,后来买到蔡义江的《红楼梦诗词曲赋评注》,结合着故事一起读,觉得对人物的理解就深入了一步。即便如此,我仍然觉得《红楼梦》真正具有魅力的地方,是其用散文化的语言对人物的言语动作和心理进行的白描。这才是我们阅读内容取向的重点,而诗词曲赋如果值得重视,也应是作为人物描写的一部分,对散文化描写未能涉及的,起到一定的补充作用。所以,如果像有些老师提出的,把《红楼梦》中的这些诗词曲赋抽取出来,抛开小说特定情境,如同读唐诗宋词那样来单独一首首读和背,这样的做法其实并不可取。

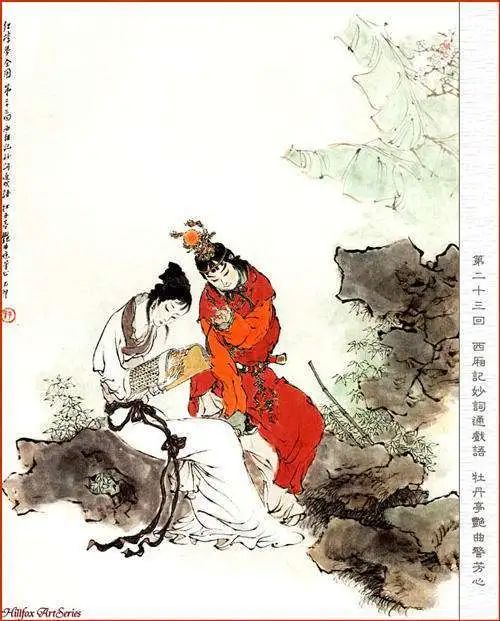

散文化的整体叙事中之所以插入若干韵文,一方面是当时人们的生活习惯,是他们的文化娱乐方式;另一方面,当小说中的人物把他们散文化的言语方式转换成韵文时,就有了一种间离效果,即人物可以从特定情景中抽身出来,完成散文难以完成的某些功能。比如,让一个人在日常言谈中发表宏论会显得迂腐可笑,但在小说中穿插诗词,遵循“诗言志”惯例,以曲折迂回的诗词艺术方式抒发一下自己的志向,便可使得蕴含的宏论变得可以接受了。这样,薛宝钗才会在她的《临江仙》中借咏叹柳絮,来抒写“好风凭借力,送我上青云”的志趣。此外,传统社会里,坠入爱河之人当面向对象表达爱意总有点羞涩,但把这种爱意放在韵文体中来表达就不至于那么难堪。不妨说,诗歌承载情感时,诗歌也就成为双方的媒介,并从日常散文化语言中独立出来,人物也就不需要直接面对对方,这时,诗歌既是情感交流媒介,也是保护彼此之间直接面对面的一道屏障。林黛玉的诗固然以情感居多,但有时当着贾宝玉的面不便言说时,就借助诗歌来表达了。比如,林黛玉在贾宝玉的旧帕上题下三首绝句,表达她对贾宝玉的全部之爱,但如果当着贾宝玉的面,林黛玉绝不会当面用散文化言语来表达,似乎只有用韵文的方式才能恰到好处地承载这份情感。而如果把她这三首绝句抽取出来单独品味,其情感艺术的感染力就会大打折扣了。

也正由于这样的道理,当初《语文》教材选入“香菱学诗”片段时,有些教师置情节内容于不顾,单挑出香菱创作的三首诗,来品味她的学诗经过,从中引发对写作经验的思考;或者如教材那样,要求学生从林黛玉的教诗、香菱的品诗以及其写诗经历中,来思考对自身阅读与写作的启发,其实都不是阅读《红楼梦》这部作品中的副文本的正途。

韵文式的副文本既应该和散文化的人物描写结合在一起来理解,同时,副文本互相间,也可以构成一种互文式的对照阅读。

在第三十七回,既全文转引了探春发起成立诗社的帖子,又在同一回,转引了贾芸给贾宝玉送海棠花时附上的一份书信。从语言形式看,前者语言的典雅和后者语言的通俗适成对比。但是,更重要的是,探春的发起贴中,作为一个女子流露的巾帼不让须眉的英气与追慕古代的雅致,与那种在贾芸的书信中,我们读到他在宝玉面前自认儿子的那种自我矮化,内容和语言形式,有着奇妙的对应性。同样,在第七十八回,当贾宝玉咏叹的《姽婳将军词》与《芙蓉女儿诔》先后相继时,一方面面对姽婳将军,是男人们的无地自容;另一方面,作为无力保护晴雯的宝玉,其只能以把去世的晴雯想象为女仙,来给自己获得稍稍的心安。其互文足义的内容主旨,也有助于深刻揭示贾宝玉的内心世界。

在提及小说的副文本时,我们需要把叙事层面的带有谶纬意味的那些诗词曲和花签等,与人物自己创作的作品区别开来。那些谶纬意味浓郁的诗词曲赋主要集中在《红楼梦》第五回贾宝玉神游太虚幻境那一段落,群芳开夜宴时也涉及一些。在宝玉神游太虚幻境时,通过他翻阅《金陵十二册》,通过警幻仙子安排曲演《红楼梦》,把贾府中主要女性的未来命运都若隐若现地加以了暗示。我们固然可以把这视为是一种艺术伏笔,但也不可否认,其中有相当的宿命论色彩。这些诗词曲不但语言的艺术性并不高明,还把读者引导到对人物的猜谜式理解中,有不少红学家为了得到精准的答案费时费力加以研究,我觉得其实并不值得。所以,如果我们有意识地要把这些判词纳入到阅读的视野,当我们从小说的整体观着眼,发现情节的实际走向与人物判词的暗示出现不一致时,这未必是在说明作品艺术构思的不严谨,反而有可能说明,这是因为作者忠实了艺术自身发展规律以及基于对现实世界多种制约因素的深刻理解。只有具备了这样的辩证眼光,我们才有可能摆脱阅读的教条主义的桎梏,也才能对判词的谶纬式作用,有一个接近客观的正确理解。总之,对这样一类副文本,我认为不要去高估它的阅读价值,也不要把它作为阅读的重点内容,尽管第五回本身,在全书中有其特殊的功能。

三、段落与肌理

也许,从整本书阅读角度来讨论,不应该提出段落的问题,我们只要让学生认认真真从头往下读就是了。而且,我在大学开设《红楼梦精读》选修课时,是通过让学生写内容提要和每回出现的人物来落实阅读任务的。不过,段落的问题却又是一个无法回避的问题。这倒不是因为中学生不同于专业大学生,他们的语文课时间有限,无法把这样一部百万字的小说从头读到底(尽管这也是一个非常现实的问题)。特别是无法对全书进行深度阅读。如果要进入一定深度的反复阅读,我们不得不要为学生挑出一些最精彩的段落,让他们得以窥一斑而见全豹。比如何满子、李时人主编的《明清小说鉴赏辞典》就选出《红楼梦》的34个片段来加以欣赏。而不少《红楼梦》选修教材,也基本采用的是片段阅读法。至于哪些段落足够精彩不应该被遗漏,也是见仁见智,各有说法,这里不拟展开。

从小说内部来看,“读什么”的段落选择,首先需要面对最基本的三大段落。

第一是开头的段落,第二是续作的段落,第三是原作的主体部分。

开头段落大家一般认为是前五回,1980年代初,刘梦溪就撰写了《论<红楼梦>前五回在全书结构上的意义》。把前五回归入小说整体结构的开头意义当然是没问题的,但这里的问题是,如果第五回已经开头,那么为什么第六回还要借助于刘姥姥进荣国府来开一次头呢?或者说,第三回写林黛玉进贾府,借助于这样的一个陌生化视角来看贾府确实相当重要,那么近似的是,更为陌生的刘姥姥进贾府,是不是在结构上有着近似的功能呢?从这个意义上说,前五回加上第六回,在全书结构上都具有特别的意义(第六回的结构功能,也许还可以加上第七回开头周瑞家的送宫花,因为刘姥姥无法一看究竟的众姐妹日常生活,借助于周瑞家的一一送宫花,才在各姐妹的住所走了遍)。相比于前六回特别重要,程印本的八十回后内容,就显得不太重要,除了黛玉之死、司棋殉情、贾府被抄、袭人改嫁等少数段落比较精彩外,大部分内容在思想艺术上远不如前八十回。虽然仍有一些学者坚持认为后四十回与前八十回是同一个作者,而整体上保持的悲剧性收尾,也和前八十回的基本思想倾向接近,但艺术感觉相差甚远,对于这部分,则可以选择少读或者大致浏览一下的方式就可以。

对于主体部分的七十多回,这里提出段落式材料和肌理式材料的两种选择方式。

段落式材料又分两种,一种处于事件的枢纽点,如宝玉挨打、如抄检大观园,事件是许多线索、许多矛盾的聚焦,又借助于这一聚焦,延伸出进一步的矛盾和线索。还有一类具有相对独立性的插曲式段落,如香菱学诗、如二尤之死。这两类性质的段落材料,可以根据阅读要求,各有所取,此不赘言。

那么肌理式材料呢?大致说来,就是从语言描写、从细节刻画、从物件呈现等等中,梳理出前后贯通的线索,然后加以竭泽而渔的组合。比如小说在人物言语描写时,多次写了有人不把话说完的断裂现象,又比如其中提到的手帕,在不同场合有种种的功能和作用,还有出现的各种镜子,在铺叙情节、描写人物时体现的价值。笔者曾经从小说涉及的各种香味(体香、花香、药香等),梳理出相关内容,在仔细阅读分析中,撰写成《闻香识得红楼人》一文。当然,对这种选材阅读,作为一种深度阅读,是建立在完整阅读基础上的。有了这个基础,再从特定肌理中深入下去,是比较符合中学生学情的。如果完整性阅读的落实可以通过写每回出现的人名和内容提要来落实,那么有关肌理材料,就需要列出全书相关内容的完整清单,如我们一位研究生在许多年前电脑还不曾普及的情况下,通过逐回阅读,统计出小说写手帕(包括手绢、绢子等)共有89处,在此基础上,撰写出她的小论文。

总之,不管读什么,最终是为了加深对小说具体情节的印象、加深对人物的理解,从而进一步丰富我们的人生体验、加深我们对人生的思考,这样的阅读教学,是值得我们去努力落实的。