许明龙:也谈“中国小说西译之嚆矢”

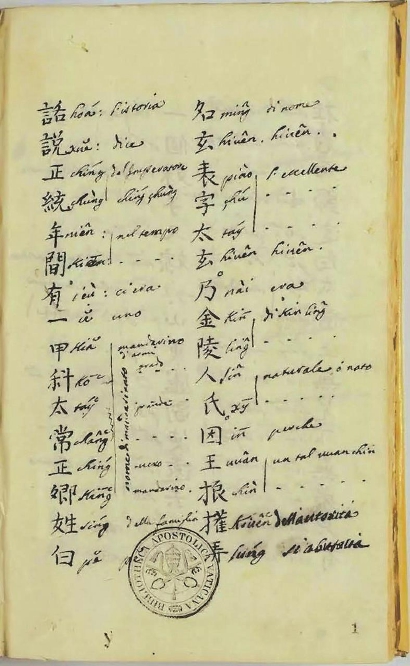

“梵蒂冈远东收藏品13”扉页及内页

《明清小说研究》2019年第3期刊登了陈艺璇、王燕撰写的《中国小说西译之嚆矢:梵蒂冈〈玉娇梨〉手写本的发现》。读到此文后,我觉得两位作者的结论不甚可靠,大有讨论余地。下面就是我对这篇文章初步研究后的一些看法。需要说明的是,文章署名陈艺璇和王燕,而文中却多处转述日本学者内田庆市的看法,而非两位作者自己所作的考证。为了便于行文,我在下面文中对两位作者和内田庆市不做区分,一律称作“常老师”。

编号 “Vaticano Estr.Oriente 13”即“梵蒂冈远东收藏品13”中的第一件藏品 原 文 是“Nouvelle chinoise”,正确的译文应该是“中国短篇小说”。但是,《梵蒂冈图书馆所藏汉籍目录》误译为“中国新闻”。所以,应该挨板子的不是伯希和,而是此目录的中文版译者。

对于这件作品的完成年代,常老师写道:“根据万济国卒年1687年和石铎琭卒年1704年推断,梵藏本大约完成于1700年初,这与内田教授的结论一致。”这段话令人非常吃惊。因为常老师在前面以大量篇幅从多方面论断,此件一个可能的译者是万济国。然而紧接着,常老师对于此件的完成年代却推断为1700年。此时万济国已经辞世十余年,常老师岂不是把自己彻底否定了吗?不但如此,推断这个年头的唯一依据,竟然是万济国和石铎琭的卒年,也就是在前者的卒年1678年和后者的卒年1704年之间粗率地取一个中间值。恕我孤陋寡闻,这样的考证方法前所未闻。常老师既然把此件的完成时间定为1700年,那就与万济国毫无干系,所以我不知道,前面对万济国其人及其注音方法的长篇绍介用意何在?

这件藏品的扉页上有一小段意大利文对此件的介绍,译成中文是:“中国小说及其意大利文译文。瓦罗神父……所著,附有意大利文解释。”这段文字的作者难以考证,但显然不是伯希和。我斗胆揣测,常老师没有发现这段文字,否则就不会花费大量笔墨猜测此文的作者。如果扉页上的这几句话真实可信,那就可以肯定,伯希和所说的“中国短篇小说”的译者,是在华西班牙传教士Francisco Varo,汉名万济国,与常老师文中提到的另一个传教士石铎琭毫无关系。

这件文献是传教士的汉语学习材料,不是《玉娇梨》的译文。

来华传教士必须学会汉语,这是铁律,无人能够例外。鉴于汉语的特点,无论官话或方言,当时的汉语尚无任何语法理论,经由语言文字实践学习汉语,别无捷径,这是传教士的普遍认识。因此,为各种汉籍中的汉字逐一注音释义,藉此认读汉字,是传教士普遍采用的方法。不同国籍和不同修会的来华传教士无不如此,遗存至今的此类文献数量甚多。具体的做法是为汉籍中的每一个汉字注音释义。被选作底本的大体有四类,一是古代经典,二是名人名篇,三是日常会话,四是传教资料。

万济国笔下的《玉娇梨》就是这类汉语学习材料,而不是这部小说的译文。理由如下:

通篇不成句,不成段,更不成文,使用这份资料的人如果不是为了学习汉语,而是为了欣赏小说,那就只能连蒙带猜,方能勉强了解其大体内容。把这样的文字视为对《玉娇梨》的文学翻译,那是对翻译的糟蹋。

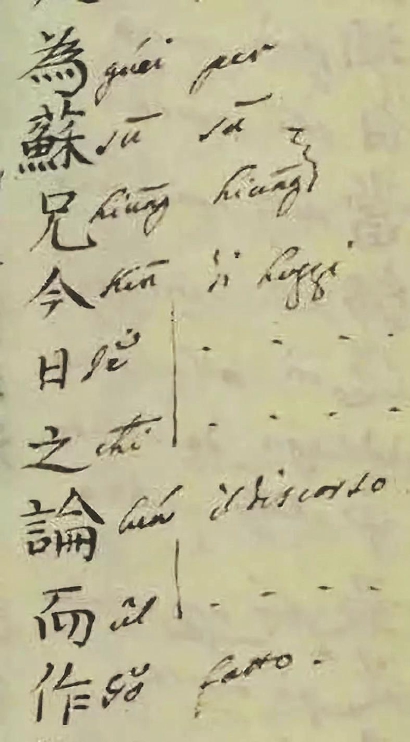

作者帮助读者识字的意图十分明显。试举几例:中文“太常”“副使”等官职,作者在注音后均译为“官员”(mandarino)。“甲科太常正卿”被译为“官衔”(nome di mandarinano)。“人家”译作“人”(huomino)和“家”(case)。为帮助不通意大利文的读者有真切的感受,请允许我把这两个意大利文名词转译英文,前者是human,后者是house。human加house是汉语“人家”的意思吗?还有更可乐的,“尚未联姻”中的“尚未”被译作“上面”(supra)和“不”(non)。常老师说:“万济国的语言能力令人叹服,他不但能够熟练使用汉语,而且还用西班牙语编写了汉语教材《华语官话语法》”,这样一位能人绝不可能不懂“人家”和“尚未”这两个词的含义,之所以逐字注解,他的用意显然是帮助读者识字,而不是请他们读小说。最后再举一个堪称较好的完整句子“为苏兄今日之论而作”,译文是:per(为)Su(苏)兄(hiung)今 日(di hoggi)论(il discorso)作(fatto)。这里的意大利文根本不是一个句子,连猜带蒙固然还能猜出一点意思来。然而,这种文字能说是在翻译一篇小说吗?况且,《玉娇梨》共有二十回,而见诸此件的仅有两千余字,不足一回,相差太大。

常老师写道:“‘梵蒂冈远东收藏品13’的四部分内容笔迹一致、字体一致,除第二部分《管堂中事》没有意大利译文外,其他三部分体例一致,均有汉字、罗马字注音和意大利译文,明显出自一人之手。”常老师又说“藏品第二部分中文标题为《管堂中事》,……这部作品是17、18世纪耶稣会士经常使用的传教材料,也是他们学习北京官话的教材。”请注意“也是他们学习北京官话的教材”这句话,既然《管堂中事》是汉语教材,为什么《玉娇梨》就不是呢?

其实,不但“梵蒂冈远东收藏品13”是传教士的汉语教材,书号为“梵蒂冈远东收藏品14”的《拜客问答》也是同样性质的文献。据常老师介绍,此文是日本学者内田庆市的重点研究对象,此文的表现方法也是汉字-注音-解释。我读过的黄嘉略所编写的法文《汉语语法》手稿中,列举了一些汉语常用语,所使用的方法也是汉字-注音-解释。可见,这种方法为教会人士所习用。通过此类文献,传教士不但可以学习汉语,还可以了解和熟悉中国人待人接物以及民情风俗等有关中国的常识。

常老师写道:“中国小说在西译过程中具有汉语教材属性,这是早期中国小说西译史上的一个传统。”常老师既然认定中国小说西译始于1700年,那么,“中国小说西译史上的一个传统”应该形成于1700年之后,常老师能否提供若干实例支持这个说法?

我在拙著《黄嘉略与早期法国汉学》中,提到了黄嘉略翻译《玉娇梨》一事。黄嘉略是中国教徒,随其师赴法,并定居巴黎,与法国文人学者多有交往。在法国学者弗雷莱建议下,黄嘉略着手翻译《玉娇梨》。为了让法国读者既能读懂故事,又能领略汉语的奥妙,除了翻译正文外,他常常添加一些脚注;例如,为“一臂之力”加注说是“给予帮助”,在为“土木之变”所作的脚注中简要地讲述了这一历史事件的来龙去脉。黄嘉略每译出一回,弗雷莱立即进行修改,一则润色译文,一则帮助黄嘉略提高法文写作水平。但是,译完第三回后,弗雷莱就发现这部小说单调沉闷,没有引人入胜的情节,书中的几位文人除了游园赏花,就是吟诗唱和,不大可能引起法国读者的兴趣,这与他原来设想这部中国小说能与正在走红的《一千零一夜》比肩的预计相去甚远。于是建议黄嘉略停止翻译,黄嘉略接受弗雷莱的建议,立即停笔。

黄嘉略的手稿现存巴黎国家图书馆抄本部。我读过这份手稿的一部分,黄嘉略的译文质量较差,弗雷莱的改动甚多。改动之后的译文无论遣词造句,都是纯正的法文,不用猜,不用蒙,懂法文的读者丝毫没有阅读的困难。据我所知,黄嘉略的这份这手稿才是《玉娇梨》的首次西译 (法文),时在1713—1714年。对此提出异议的论著,除了常老师的《中国小说西译之嚆矢》,迄今尚见到第二篇。

常老师说:“黄嘉略译稿学界至今缺乏深入研究,究其原因,和译稿自身的翻译质量密切相关。”此话的依据可能就是我被问及此事时的口头回答。其实国人迄今对黄嘉略这份译稿的介绍和论说,基本上都来自拙著,之所以缺乏研究,原因是无人去巴黎查阅手稿,而不是译稿质量低下。

被伯希和称为《中国短篇小说》的这件现藏于梵蒂冈宗座图书馆的文献,是万济国为帮助意大利籍的传教士学习汉语而编写的识字材料。他以《玉娇梨》作为底本,对汉字单字和少量语词注音并作解释。此件绝非《玉娇梨》的意大利语译本,常老师将此件称作“中国小说西译之嚆矢”,我认为这一论断因缺乏事实支持而不能成立。