纪念戴乃迭先生百年诞辰 在心中圣洁之地 欢喜安放

晚年的杨宪益(左)和戴乃迭

郁风为戴乃迭所画的肖像

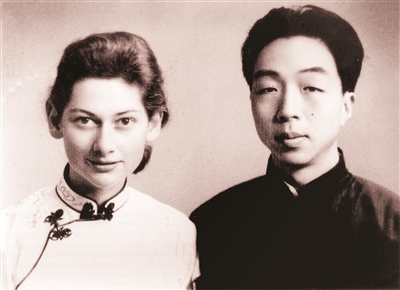

杨宪益和戴乃迭结婚照

纪念会现场绘图/罗雪村

作为亲人,赵蘅非常想念戴乃迭舅母摄影/师雨佳

“青睐”会员朗诵戴乃迭作品选段摄影/师雨佳

赵蘅为戴乃迭所画的樱桃树

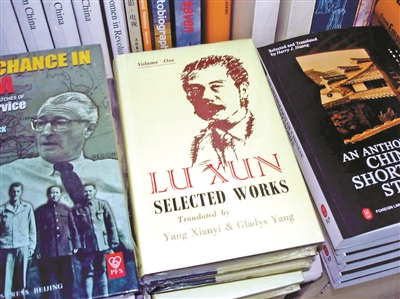

杨、戴译著《鲁迅选集》

著名英籍翻译家戴乃迭出生在北京,曾就读英国柴郡(Cheshire)的一家教会女校,后进入牛津大学攻读法文,继而学习中文,她是牛津大学第一位获得汉学荣誉学位的女生。在中国协会她结识了协会主席杨宪益,后结为终身伴侣,在共同的翻译事业上珠联璧合,在英译中国经典文学及中国现当代文学领域做出卓越贡献。尤其是杨、戴翻译的鲁迅作品,被公认为最好版本,他们被誉为“翻译了整个中国”。

2019年是戴乃迭先生诞辰100周年、逝世20周年,她生前曾经说过:“我觉得我有两个祖国。”为了缅怀这位杰出的英籍翻译家、传颂她伟大的品格和人文精神,推介她的优秀译著作品,2019年年终岁末,北京鲁迅博物馆鲁迅书店与北京青年报“青睐”一起,举办了以缅怀为主题的戴乃迭百年诞辰纪念会。

杨宪益、戴乃迭的外甥女,画家、作家赵蘅女士是纪念会的主要筹办人。纪念会从启动到举行只用了一个多月时间,谈及此,赵蘅动情地说:“一路走来,一批贵人相助,几个熟人,或是完全陌生的朋友,只要一说是纪念戴乃迭,一个共同的声音——太应该了!二话不说,便全力投入,一约请到谁,都马上表示要参加。”她还特别谈及“青睐”朋友们参与的热情,尤其是朗诵环节,“太超出我想象了!一招呼,一下子报名了十几位。”外研社的任小玫和读者朋友车巍朗诵杨、戴译本英文选段,更为这次纪念会增添了学术水准。

纪念会现场,布置有小型杨、戴图片展。在老照片的环绕中,婉转低回的英国民谣《绿袖子》乐曲萦绕,杨、戴的故友亲朋纷纷登台,深情缅怀那一朵曾经盛开在中国的英格兰玫瑰。

合译宋代范成大的田园诗

先后改了七八次

作家老舍的女儿舒济和翻译家、萧乾夫人文洁若因高龄未到现场,但都发来文稿,由人代读。舒济的母亲曾在重庆北碚国立编译馆民众读物组与梁秋实、杨宪益夫妇等人同事。当时舒济十岁至十二岁,正在重庆师二附小上高小。她记得当时杨宪益和戴乃迭住在她家东南面一个小山顶上的小楼里,当中隔着一个一年四季长满青草的大操场和儿童福利所的平房,相距二三百米远,有高低不平的山坡与弯曲的小土路,这空间里没有其他住家,两家可以相望,是相互看不清面孔的邻居。

重庆师二附小只有几排平房、没有院墙,正好处在编译馆的南边。进出编译馆南门的人们,都经过小学西侧的土路。舒济在上学或放学的路上,或在假日里,常能瞧见年轻帅气的杨宪益伴着他美貌高挑儿的夫人戴乃迭的身影,后来还看见他们带着他们的小宝贝出来玩。小舒济心里老是想,这么好看年轻的外国女人远隔重洋,在这么艰苦的抗战中落户在中国西南小镇上,实在让人好奇又敬佩。这种心情老让她多看他们几眼,他们的身影与面孔给她留下了比其他大人要深的记忆。

在文洁若的回忆中,萧乾眼中的戴乃迭也是一位英国淑女。自上世纪50年代初起,杨、戴伉俪合译中国文学名著时,一般是由杨译初稿,戴润色英文,成为定稿。他们合译宋代范成大的田园诗时,先后改了七八次。《红楼梦》中的诗词,也多次修改英译文。杨宪益认为戴乃迭的功劳比他大得多,同事们也都称赞他们是翻译工作者的典范。

诗人、翻译家荒芜的女儿林玉称呼杨、戴为杨叔叔和戴姨。1950年代早期,荒芜与杨、戴初相识于外文出版社,那时荒芜是图书编辑部的负责人。杨、戴刚到北京时,总编辑刘尊棋安排他们先在图编部短期过渡一段时间,他们很快发现与荒芜志趣相投,遂成为好友。

从背面看,简直就像从哪条胡同里

钻出来的一位老大嫂

“熊猫丛书”编辑杨淑心是杨、戴在中国外文局的同事。杨淑心每天早上7点坐局里的交通车,从东城区的和平里到西城区的百万庄,进入外文局那幢五层的灰色大楼上班。每天一上楼梯,便能听到楼上“哒哒哒”的打字声。这声音告诉杨淑心,戴乃迭已经在英文组办公室工作了。天天如此,戴乃迭几乎是中国文学出版社每天第一个上班的人。

杨淑心印象中,戴乃迭性格内向,在办公室里话不多。衣着极其朴素,不卷不烫的灰白头发,随随便便地用一个黑色的发箍拢在一起。如果不是从正面看到她湛蓝色的大眼睛和高鼻子,从后面看,简直就像从北京哪条胡同里钻出来的一位老大嫂。

杨、戴外文局同事、原中国作协书记处书记兼外联部主任、《文艺报》总编辑金坚范1965年从上海外国语学院毕业以后,到外文局在《北京周报》工作,跟杨、戴夫妇在同一大楼同一层,每天上班下班都要路过他们的办公室,那个时候已经知道他们对中国文学的翻译所作出的杰出贡献。

画家、作家、《宁静的地平线》作者张郎郎与杨、戴在半步桥监狱的邂逅,更是一段传奇。半步桥四十四号,北京公安局看守所,1968年张郎郎住在那里。一天,号里的人都躺下睡觉了,门被打开,走进来一位男子,白净脸,瘦高挑,一看就是一位读书人。他的浑身散发着香气。大家都坐了起来,这些饿得前心贴后心的人们互相询问:“什么味儿啊?这么香!”有个老酒鬼一语中的:“酒!”人们问那读书人:“你喝的是什么酒?”答曰:“五粮液。”问:“喝了多少?”答:“半瓶。”问:“剩下那半瓶呢?”答:“还在家里桌子上,没来得及喝。”闻者捶胸顿足:“可惜,可惜!”这位喝了酒的读书人就是杨宪益。

1968年年底到1969年年初,看守所要大修几座楼房。本来男嫌(未决犯)住在K字楼,女嫌住在五角楼,大修前女嫌都搬到了五角楼的二楼,男嫌则搬到了一楼。那时,每星期放风一次。普通嫌犯都在放风场里集体放风,而特殊嫌犯则由一两名看守看着在五角楼的夹角空间处。一天,一位外国女士被两名女看守带到张郎郎号的那个夹角,让她在那里走路绕圈。虽然号房的窗子上刷满白漆,还是有许多缝隙,在窗子里面可以看到外面,外面却看不到里面。张郎郎看到外国女士走到窗前,便想对她表示安慰,可是不能说话又怕被看守发现,于是,当她再次走到窗口时,张郎郎便轻声吹起口哨,吹的是莫扎特的小夜曲。当她再绕回来的时候,只见她面带微笑,微微地向窗口点点头。张郎郎知道,她听见了,她明白了。再转过来,张郎郎吹起德沃夏克《自新大陆》第二乐章开始的“思故乡”,他想:此时此刻她一定在思念着她的故乡。

70年代末,张郎郎跟着几位长辈去杨、戴家做客,一眼认出后便问戴乃迭:“您还记得在五角楼放风的时候,有人在窗里给您吹口哨吗?是古典音乐。”她说:“记得是《自新大陆》。”张郎郎大笑说:“就是我吹的呀!”

在她心中,杨宪益就是中国文化的化身

金坚范后来到作家协会工作,跟杨、戴在工作上也有了接触。杨、戴在外文局大楼的宿舍,以及晚年小金丝胡同的住处,他都曾去过。金坚范尤其印象深刻的是杨宪益一个特殊的待客之道,就是满上一杯威士忌,不管来客会不会喝,他也要强迫你喝。

1981年,“熊猫丛书”翻译出版《新凤霞回忆录》,戴乃迭亲自为该书作序。因为杨淑心是责任编辑,出版社便要她陪同戴乃迭到新凤霞家采访,其实新凤霞和戴乃迭早是老朋友了。杨淑心记得,采访一开始,两人非常严肃认真地一问一答,新凤霞每回答一个问题,总爱加一句:“我这样说可以吗?”戴乃迭总是微微笑,然后轻轻地点点头。

杨淑心还记得,80年代的一天,杨、戴伉俪请朋友们到家里吃晚饭,也许是几杯酒下肚,杨宪益得意地说:“我年轻时,是很帅气的,要不,乃迭怎么会跟我来中国?”话音刚落,戴乃迭便幽默地用中文一个字一个字地说道:“我爱的,是中国文化!”杨淑心感叹,是的,她钟爱中国文化,在她心中,杨宪益就是中国文化的化身。戴乃迭自上世纪40年代随杨宪益到中国后,数十年如一日,孜孜不倦地和丈夫合译了一百多部作品,作为一个外国人,对中国文化怀着如此深厚的感情,为中国的对外文化交流做出这样卓越的贡献,怎不让人感动和敬佩呢!

杨、戴身上都有着特别迷人之处

杨淑心上世纪80年代末离开中国文学出版社南下广东工作,之后只要到北京定去看望老杨和乃迭(外文局的同事都习惯这样称呼她)。

1997年秋天,杨淑心到友谊宾馆颐园拜访杨、戴伉俪,此时戴乃迭已中风,但她始终饶有兴致地听着老杨与访客的交谈。老杨一支烟在手,不紧不慢地忆述自己的童年往事,不厌其烦地回答每一个问题。杨淑心曾问过杨宪益:“您和乃迭一般是怎么合作的?”杨宪益说:“通常是我先把中文原著译成英文初稿,然后由乃迭修改定稿。乃迭有时也亲自译些中国当代小说,然后交给我加工和校改,以便更符合中文的原意。有时是我手捧中文原著,口授英语译文,乃迭直接打印出英文稿。最后,两人一起审定。”

杨淑心还问过杨宪益一些有趣的问题,如:“外界盛传您是酒仙,边翻译边喝酒,一口酒一句译文,是真的吗?”杨宪益微笑回答:“我翻译时是很严肃的,从来不喝酒。不过,到现在我还不会双手打字,只会用右手食指一个字一个字地敲,所以打得比乃迭慢。”

《杨宪益传》作者雷音1992年与杨宪益相识,认识戴乃迭则在1994年。雷音说最近看了一本书,是英国作家赛亚·伯林的《俄国思想家》,其中有一段令她非常心仪的话:在文明优雅的环境里出生,而终身保持其礼仪、生活质地、习惯及风格的人常有特别迷人之处。她认为这一段话放到杨、戴身上再合适不过了。

杨、戴都出身于文雅的环境,并且终身保持其礼仪习惯和生活质地,所以他们身上必然有特别迷人之处,也正是他们这样的习惯和坚持,才使他们在关键时刻可以有那样令人高山仰止的行为。雷音举例,1942年,杨宪益和戴乃迭刚从英国归国,受聘于中央大学,分别被聘为副教授和讲师,“一天,突然有学生问乃迭对三青团的看法,乃迭马上不假思索地回答,我从来不喜欢这一类组织,因为它一下子就使我想起了纳粹的盖世太保。”雷音说:“想想看,那是1942年的重庆,那是国民党中央的大学,马上就有特务给她汇报,说这家伙可能是英国共产党。”但是,这就是戴乃迭,她从来不考虑说话会不会有危险,她就是要直言不讳。“果然,她因此被解聘,杨宪益辞职,两人不得不跑到更偏僻的贵阳去。”

亲爱的乃迭,从密密麻麻的蝇头小字中走出来

美籍作家、《他翻译了整个中国》作者范玮丽和戴乃迭未曾谋面,在文字中相识,范玮丽称她为亲爱的乃迭。

1985年,尚在读研的范玮丽将几首舒婷朦胧诗英译试笔寄给戴乃迭,请求批评赐教。戴乃迭很快回复,不仅用红笔认真批改了范的习作,还在信中鼓励有加,这促使范玮丽坚定了做汉译英工作的信心。

20年后,经历了去国留学、异乡创业、远离了朦胧诗和汉译英的范玮丽回国定居。首次光顾王府井书店,令她眼前一亮的书便是深蓝色封面、杨宪益主编的《我有两个祖国——戴乃迭和她的世界》,她们又一次在文字中相会。

之后,范玮丽曾在大英图书馆读到戴乃迭远嫁中国后写给亲人、友人的书信。在寂静的手稿阅览室,范玮丽感觉戴乃迭从密密麻麻的蝇头小字中走出来:40年代、50年代、60年代……她细细品味着戴乃迭的甜酸苦辣、纵览她跌宕起伏的人生。从信中可以看到,即使在“文革”期间,戴乃迭的家书也是尽量报喜不报忧——儿女的趣事;来自英伦的花种在窗外的土地上发芽开花;去京郊劳动,与菜农同吃同住同劳作,早饭前便扛着锄头下地,在戴乃迭的笔下竟像旅游度假一样轻松有趣。甚至那四年牢狱之灾,与海内外家人音讯杳无,出狱后的家书还是一如既往的积极正面……范玮丽不能不一再感叹戴乃迭的胸怀,和她心中的大爱!

天有不测风云,1999年岁暮,戴乃迭在北京溘然辞世。戴乃迭辞世后,杨宪益肝肠寸断地为她写下了一首(悼)亡诗:

早期比翼赶幽冥,不料中途失健翎。

结发糟糠贫贱惯,陷身囹圄死生轻。

青春作伴多成鬼,白首同归我负卿。

天若有情天亦老,从来银汉隔双星。

戴乃迭去世之后,学者、作家李辉曾经请杨宪益到郑州讲了一课。李辉说,杨先生谈到他和戴乃迭之间的感情,给人非常饱满的感觉。

永远记得漂亮年轻

抱着可爱宝宝的戴乃迭形象

赵蘅在纪念会当天特意穿了一件红毛衣,她说妈妈杨苡百岁生日时她穿的就是红的。她总觉得乃迭舅母还活着,“她80岁生日时我给她送去了花,她那时已不大认人,张冠李戴,让人心疼,但依然很美,而现在我们大家在给她过百岁大寿了。”

2012年4月,赵蘅参加了牛津莫顿学院种树的纪念活动,那是戴乃迭曾经读书的地方。当两株樱桃树刚刚种下时,忽然刮起了一阵狂风,大家的头发都被吹起来了,围巾裙摆都飘起来,树叶被吹得沙沙响,赵蘅仿佛听见亲爱的舅舅、舅母在天上说着经常说的一句话:“谢谢,不敢当!”

台上,红衣白发的赵蘅眼圈泛红,她略微哽咽地说:“现在,我也要说,谢谢各位了!”

赵蘅代表自己的百岁妈妈感谢大家,说妈妈这几天一直用微信语音遥控她,要她请谁参加,回忆谁对舅舅好,还问她缺不缺资金,要不要汇钱来?她还代表与自己同代的家人表示感谢,“我们这代人、我们这代人的孩子们,都见过蓝眼睛高鼻梁的戴乃迭,叫舅婆,叫奶奶。”

作为亲人,赵蘅非常非常想念杨宪益舅舅和戴乃迭舅母,“舅母生前用带点儿洋腔的中文对我说的话常响在耳边:‘小采,你是我们孩子里最漂亮的女孩。’‘小采,你应该写有争议的书。’”赵蘅想知道,自己白头发的样子,她还喜欢吗?

舒济永远记得自己小时候见到的那个漂亮、年轻、抱着她可爱宝宝的少妇戴乃迭形象。画家罗雪村说:没有见过戴乃迭先生,看她的相片和郁风先生为她画的彩墨肖像,读她写的“不同于许多的外国友人,我来中国不是为了革命,也不是为了学习中国的经验,而是出于我对杨宪益的爱……”还有她在狱中,每当看守给她送去吃食时,总会听到她的一声“谢谢”……就觉得这是一位美丽、善良、真实的人,这样的人能不可爱吗?在来鲁迅书店的公交车上,罗雪村想,这一辈子见过的人,无以计数,但到最后,能记住的人有多少呢?而这样可爱的人,自己会欢喜地把他或她安放在内心一块开满鲜花、长满绿草的圣洁之地。

在那块圣洁之地,永远怀念可敬可爱的戴乃迭先生!(文/本报记者 王勉 供图/赵蘅)