穿越时光 隔空对话 21部红色经典手稿追忆初心

《青春之歌》手稿

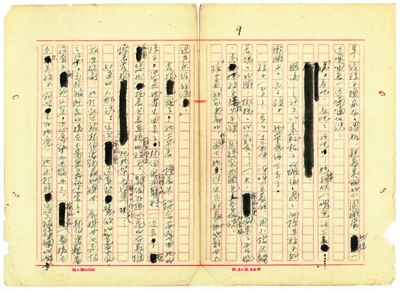

《上甘岭》手稿

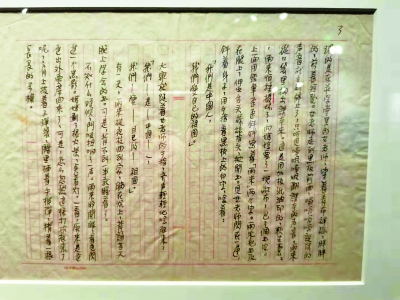

《小英雄雨来》手稿

《红旗谱》《保卫延安》《新儿女英雄传》《小兵张嘎》《小英雄雨来》《平原游击队》《上海的早晨》《李双双小传》《红岩》《野火春风斗古城》《上甘岭》《青春之歌》《创业史》《李自成》等21部耳熟能详的红色经典手稿——“初心与手迹”大展正在中国现代文学馆展出,当看到老一辈作家的手稿真迹时,怀旧的情绪,骤然蔓延开来。

像我这个上世纪六十年代出生的人,从小学到大学,不正是因为这些红色经典作品的熏陶,才树立了自己的人生观、价值观的吗?在我们行走的每一步中,也是因为这些作品中所塑造的人物带给我们的榜样影响,才会让我们一代人在一定时期把“崇高”“伟大”“牺牲”“光荣”和“奉献”等词汇铭刻在心,贯穿于修正自己的言行中。

作家梁斌的长篇小说《红旗谱》,反映的是中国共产党领导下的农民革命斗争的史诗性作品。小说于1957年出版后,同名电影《红旗谱》在1960年上映。主人公朱老忠从普通农民转变成为无产阶级先锋战士,是农民的觉醒。

展台上的《红旗谱》原著,封面已折痕无数,甚至有撕裂的一角,但丝毫不影响这部作品的光芒。

“他只有13岁,擅游泳,能爬树,会摔跤,爱咬人。机灵鬼透,野气逼人”的“嘎子”形象根植人心。中篇小说《小兵张嘎》是老作家徐光耀先生1961年出版的作品。而以一级战斗英雄燕秀峰为原型,创作出抗日英雄张嘎的故事电影《小兵张嘎》于1963年上映后,嘎子的形象家喻户晓。

又见到了《小英雄雨来》。著名作家管桦讲述了居住在晋察冀地区芦花村的雨来和根据地儿童的几个抗日斗争故事。小时候,我们许多人是从语文课本和连环画书上“认识”了雨来,都是管桦的读者。

第一次看到手稿,为竖版书写。上面,换行推出两行字:我们是中国人。我们爱自己的祖国。

“大家就随着女老师的手指,齐声轻轻地念起来。”描述的是小雨来学文化的情景。在那个艰难困苦的战争年代,油灯下,十来岁的小雨来们非常珍惜难得的学习机会。一字一句写在格子纸上的片段,让人忍不住想象起当年管桦先生写作的状态和环境,那又该是什么样的呢?他虚拟出来的这个小雨来,该是多少英雄儿童的缩影啊。今天,生活在和平年代里的孩子们,幸福,安宁。而当年的小雨来们是听着枪声长大的,他们在前辈们的带领下,为保护家园,面对凶残的日本鬼子,拿起枪,早早地参与到抗日斗争中去了。忘不了一个情节,鬼子军官使劲儿拧小雨来的脸,揪起一块,咬着牙拧。倔强的小雨来脸上青一块紫一块,鼻子直流血,愣是没有说出交通员李大叔的去向。

“我们是中国人,我们爱自己的祖国。”这,就是小雨来不屈服于敌人的力量来源吧。

作家欧阳山的《三家巷》,1959年出版,以上世纪二十年代广州革命斗争为背景,表现革命者的成长。手稿上虽有涂改、修改的地方,但因字迹工整,纸面并不显凌乱。

最吸引观者的,是欧阳山先生在修改过程中的插页纸。前后故事的推理中,他或许感觉还不十分到位,于是,就另外手写一纸情节,在样书的审校中,或在后期再版的基础上做了补充和完善。比如,展出的这一页,开头就写着“插入1311页”的字样。

往事如昨。回望时,注定是一个让后来人产生遐想的传说。作家手稿的真实再现,亲近着观者。观者在“观”的同时,这部经典便在脑海中做了一个大大的记号。

表现上世纪四十年代清江地区地下党惊心动魄革命斗争情景的《清江壮歌》,是作家马识途先生在1961年至1962年连载发表的长篇小说,于1966年正式出版。老先生根据烈士何功伟、刘惠馨为原型写成,而刘惠馨就是他的妻子。两位烈士都是上世纪三十年代走向革命的知识分子,怀着推翻旧中国、建立新社会的理想到清江河畔的鄂西恩施地区开展地下工作,后因叛徒出卖被捕入狱,最终遭到敌人杀害。刘惠馨被捕时刚生孩子不久,在非常环境里,她表现出最伟大的母爱。在走向刑场时更是临危不乱,将婴儿巧妙地放置在路边草丛里,使孩子逃过一劫。是一对善良的百姓夫妇收养了孩子,亲生父亲任远(也就是马识途)二十多年后才终于将孩子找回来。是小说,也是真实故事,曾经感动过六十年代的中国读者。

“一条大河,波浪宽,风吹稻花香两岸。我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆……”一首《我的祖国》在史册上永远和《上甘岭》连在一起了。《上甘岭》的作者陆柱国于1953年出版中篇小说,电影《上甘岭》于1956年上映。1960年,林彬、曹欣、沙蒙、肖予出版了《上甘岭》电影文学剧本。电影主题曲的歌词作者是著名词作家乔羽先生。这首表现中国人民志愿军在上甘岭英雄业绩的经典歌曲,作为原唱的歌唱家郭兰英一唱就是几十年。

五卷本的长篇小说《李自成》,是作家姚雪垠以李自成领导的农民起义为主要线索展开的明末历史的画卷。前三卷分别于1963年、1976年、1981年出版,第四五卷于1999年出版。

展柜里,不同版本的《李自成》陈列在观者眼前,手稿上点划清晰,段落层次分明。我们看到的这一页,有装订留下的痕迹,或许是从装订好的文本中撤出来的。字迹改动的地方不少,却不显乱。姚雪垠先生亲笔书写的每一个字,虽有连笔,但对于巨作的连贯书写,是伴随着创作思路一气呵成的,足见他的文字功底了得。

我最后看到的,是云南圭山地区撒尼族长篇叙事诗《阿诗玛》。由黄铁、杨知勇、刘绮、公刘整理,于1954年出版,同名电影1964年上映。这部表现西南边疆少数民族人民反抗阶级压迫,为追求自由幸福坚强意志的作品,因为电影形式的传播,让人们在记住演员杨丽坤的同时,也了解了撒尼族文化。

展台前,每一幅悬挂在原著上方的作家手稿,仿佛都还原了一段历史。圈圈点点,改改画画,原来,那些熟悉的故事情节就是这么“写”出来的。

“那是多久以前的事情了啊……”身边,年轻的观众由衷地发出感叹。在他们眼里,这些手迹和原著的影响力一样,印证了一种信仰。

那些手稿,印证着作家们在创作中思考、提炼、完善、升华的过程,感染力无限。今天,无所不在的镜头特写,其实是捕捉到了当今年轻人试图走近红色经典、渴望捧读红色往事的姿态。走进展厅本身,就是他们亲近文学历史的积极态度。不期望现在的年轻一代人与每一部作品中的人物心灵碰撞,思想交融,但可以期待,通过21部红色经典的展览,能够带给他们更多想象的空间。手稿都是珍贵的文物史料,的确也应该让更多的人看到。

记录,收藏,展览,再重温,再归档。

几千字,几万字,几十万字,几百万字……这21部红色经典,每一部热血作品都曾激励了一代人的成长。重新被拉回到故事里与初次和作品相遇,心情和心境都是不一样的。面对那些没有被时间丢弃的手稿时,我才深刻感觉到:厚植文学园地和传承文学创作精神,这种搜集、整理和妥善保存、展览的方式,正是一种守护中国文学记忆的教育。不是吗?能够吸引众多文学爱好者前来参观学习,不也是穿越时光的一场观者与作者的隔空对话吗?