龚心钊:一个热衷艺术品收藏的外交家

龚心钊(1870~1949),字怀希,号仲勉,安徽合肥人,寓居上海,是清末著名的外交家、收藏家。

年轻时的龚心钊

龚氏簪缨缙绅世家

龚氏三代为官宦世家,书香门第,家学渊源。龚心钊先祖龚鼎孳,号芝麓,龚心钊“瞻麓斋”即为高瞻仰怀先祖之意。龚芝麓文采风流,名动江南,与钱谦益、吴梅村合称为“江左三大家”。龚父龚照瑗,字仰蘧,出身监生,历任金陵机器局、江苏苏松太道(通称上海道台)及四川布政使等职。光绪十九年至二十三年(1893-1897年)间出使英、法、比、意等国,在驻英公使任内,曾策划诱捕当时于广州起义失败后、流亡伦敦的孙中山,此事即为轰动中外的“伦敦蒙难记”。

龚心钊为龚照瑗次子。兄龚心铭,字景张,身兼实业家、金石收藏家与鉴赏家。心铭、心钊昆仲皆为进士出身。龚心钊十九岁中举,二十六岁中进士(光绪二十一年,即1895年),任翰林院编修。光绪三十年(1904年),担任甲辰科会试同考官,是清代最后一任科举考官。光绪三十四年(1908年),出任清国驻坎拿大(今加拿大,时为英国自治领)总领事。辛亥革命之后,龚心钊不问政事,退隐上海,以诗书文物,遵生自怡。

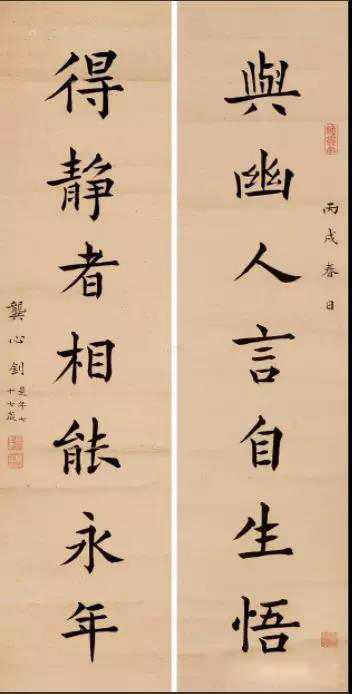

龚心钊书联

龚心钊的日常生活,除了玩文物,也以诗文自怡。以前家中屋子大,其书房堆满文稿,藏书丰富,其中还有元版书,所收藏的器物都是装箱落地存放。他学问好,性好清淡,白天喝茶,只有晚上偶尔饮些老酒,酒后会写文章,雅兴所至,往往赋诗。他的右大拇指后来因病而截去一节,握笔不便,但是对诗文考证,仍然用功不辍。抗战时期,日本人占领上海时曾经限电,每到晚上,全家还将电力集中供其使用。

文人习性,收藏大家

晚清以来,收藏文人器玩之大家,南北有两位,时称南龚北徐。北为徐世章,民国总统徐世昌之胞弟。南龚即瞻麓斋主人龚心钊。

龚心钊蓄古爱好系从小耳濡目染,其收藏自二十岁随父到上海时即已开始。除了传统文人的好古习性以外,由于出身官宦世家,加上其父历任晚清各种洋务与外交职位之背景,龚心钊对于西洋事物亦多有所涉猎。他著有《瞻麓斋诗文存》,又编译《五洲古泉考》《莎士比凯撒剧词笺》等书。

龚心钊在逍遥津花园内养蜂、梅花鹿,而且极为认真,蜂之作息、繁殖与采蜜活动皆会加以记录,更以中西合并的方式饲养。此外,他不但收藏蟋蟀罐,也养蟋蟀,但却舍不得斗,只欣赏蟋蟀之神态、精神,遇到天冷还会喂蟋蟀吃维生素。

出身世家与官场,龚心钊的交游也多为晚清遗老与学人,在一张拍摄于民国二十年(1931年)的老照片“蓬山话旧图”中,即是龚心钊与学者藏书家傅增湘、帝师陈宝琛、清宗室宝熙与大学者柯绍志等人的合影。瞻麓斋藏有民国二十四年间(1935年),时年六十六的龚心钊与诸遗老的合照,前排中坐者为秦子质(宣统年间任广东陆路提督),其左旁为陈筱石(直隶总督兼办理通商事务大臣)。

龚心钊在上海的交游,除了遗老与学人圈子外,由于醉心于古泉印玺,他与大艺术家、篆刻家吴昌硕亦有密切往来。吴昌硕曾为心钊、心铭兄弟刻有多方印,如为龚心铭刻“楚锾秦量”印(秦量即“商鞅方升”)。龚心铭的《浦口汤泉小志》书名亦请吴昌硕以篆书题字;吴昌硕为龚心钊所刻“合肥龚氏鉴藏历代金石文字、中外泉货、官私印章、碑帖图籍、书画尺牍之记”为长达三十字的多井格多字印,在吴氏印谱中相当少见,可知两人印缘与交情之深。

龚心钊自用印

龚氏早年的古印收藏有一部目录《瞻麓斋古印征》8卷,顾复初题扉页,钱镜塘、袁渭渔等作序,龚照篪作跋,1893年成书,每页一印,选择精审。可是后来陆续又有大批收获,尤其抗战前出土了大量铜印,龚氏所收遂超过原印谱中好几倍,虽未留下印谱,印章却被安置在一批特制的盒子里。这批古印有一部分是清末山东大收藏家陈介祺的旧藏。其收藏的“甘玩一瓢砚”,曾为建筑大师贝聿铭之贝氏家族先人,苏州藏书家贝墉(简香)所收藏。另其收藏的“杨玉璇制白寿山慧可断臂像”与“田黄冻达摩面壁像”均得自“冒氏水绘园”。

龚心钊所收文物种类繁多,包括有战国越王剑、宋代米芾、马远、夏圭等名家书画,宋汝窑盘以及时大彬、徐友泉、陈鸣远与陈曼生等制的紫砂。尤其是他所收藏的印章,自战国到六朝的铜、玉、石的官印、私章二千余方,蔚为大观。然而,他的文物收藏看似包罗万象,但还是有其收藏方向的,对于所收文物的品级也多所坚持,据龚安英(龚心钊之女)说:“父亲收藏的印记止于唐代,宋人的印就不收了。又如紫砂茶壶,也只收到文人紫砂的代表陈曼生,之后的就不入其收藏范围。”

有趣的是,即使对收藏品级如此剔抉,瞻麓斋藏品中却有一形色特殊的“英伦祭红尊”,此器并非出自中国,而是当年龚心钊由英国伦敦购回,据说只是因为龚心钊认为此“祭红尊”仿的是中国作品,而且仿得颇为相似,认为非常有趣,故买之。

龚心钊旧藏 田黄冻达摩面壁像

龚心钊一生心血全在于文物,即使到了晚年,家中经济并不宽裕,但其对看中的器物还是决不肯罢手的,一旦看中,即便借钱或者卖掉首饰也要买回来。到了后来,沪上古玩商都已熟知其人,知道龚心钊的个性,即使有好东西也不敢取出来给他看了。上海之外,龚心钊常赴北京琉璃厂赏购古玩,古玩商皆熟识之。

读之,考之,护之

龚心钊文物收藏的最大特色,在于其精致考究、古朴典雅的包装。无论是书画或各类文玩精品,外盛以瘿木盒、紫檀盒或红木盒,取精致的织锦包面,用柔软的丝绢为卧囊,盒内贴有多方藏印的印文,并附有亲笔撰写的各式标签、题识的纸笺,盒外又贴有龚氏手书品名的题签。

文人的雅玩与收藏活动,无形中展现出自身的知识、修养、气质与品位,可以说是“古玩”雅趣当中,最好玩、最有趣也最高级的享受。龚氏收藏讲究精致优雅的装潢包装,流露其高雅不凡的收藏品位与风格。这绝非仅靠雄厚财力即可获得的,更多的是藏家本身的深厚学识与审美素养。

无论是囊匣与锦盒的配色,还是用于装裱、制造的纸张或檀木、象牙等材料,都必须因应藏品本身来作适当的选择与搭配。据龚安英说,龚心钊对于材料非常讲究,裱画装潢用的纸都是他自己收藏的,有些紫檀木与金粟纸还是来自于清宫拍卖的旧物。在“宋拓九成宫醴泉铭”这册碑帖中,龚心钊别出心裁,贴上自己的照片与收藏印记,而且都是自己剪贴,没有假手他人。

事实上,如此讲究的装潢与包装,在近现代民间收藏家中相当罕见。曾经让全国书画鉴定三人小组成员、上海博物馆书画鉴定专家谢稚柳先生(参考文章:书画鉴藏家谢稚柳:对画就像对人一样,要持慎重态度。)赞叹不已,认为已成为龚氏的个人收藏风格。要知道,龚家长年雇有学有专精的工匠,每遇有需要,龚心钊量了尺寸后,便会要求工匠制作各种锦盒、木匣,他在旁口述指示,亲自监督。

龚安英说,对待心爱的文物,父亲是买之、读之、考之,却不喜欢在他人面前炫耀张扬。龚心钊在把玩、擦拭藏品时绝不使用一般粗糙的拭布,往往是用自己身上已经磨得平润了的衣服袖口来擦拭,这是要避免织物上尖锐的纤维可能刮伤器物。收藏家对文物的钟爱、细心以及爱物之成癖、成痴,于这些小处与细节当中表露无遗。例如包装“宋拓九成宫醴泉铭”与“宋官窑印池”的匣盒,侧边用象牙制的搭扣,其扣带以较为耐用的麂皮所制成,一般本来皆作尖牙状的骨杆,但龚心钊却特别要工匠将之磨成较为圆润的形状,他认为这样更易于使用。

龚心钊旧藏 曼生百衲壶

此壶器形端庄稳重,比例协调,简洁质朴,气度不凡。

壶身大小如拳,手感极佳,入手温润可人。

胎身宝光煜煜,灿若朝霞,泥色褐中泛红,错落披饰着黄、褐深浅色泥,斑驳一似碎布补缀之百衲僧衣。

壶身题铭:勿轻裋褐,其中有物,倾之活活,曼生铭。

2017年西冷春拍上此壶拍出1260万元的高价

除了古朴雅致的包装风格外,龚心钊对于收藏品的考证,亦可称一绝。龚氏本人笃好文物,但他不像一般收藏家仅止于收藏,每收精品必加以潜心研究,考证其来龙去脉,对于文物的传世经历与收藏过程也都会撰写墨书签条附于其中。以“吴越王金涂宝塔”为例,龚氏除了写上前手收藏此物的经过与原由外,还特别附上《申报》的剪报报道,以为佐证,同时留给后人研究的线索。

在龚氏手书的藏记中,还有一个有趣的面向,亦即收藏价格的记录。熟悉书画与收藏史者,一定会马上联想到明代大收藏家项元汴的收藏,因为项元汴也有记录藏品价钱的习惯。这些价格记录,显示龚氏收藏文物,完全是不惜成本代价,甚至出现包装的工本反而高于文物本身价值的情况。有些则是记录了藏家取得文物或将手中重复的藏品脱手的经过,读来意趣横生。例如“乾隆御制龙行雨施墨”盒中有笺记曰:“与此同样一品,乾隆边款六字被磨去,辛巳二月以三百元售与荣宝斋。此品于十年前购自北平,尊古费五十元也。”

龚心钊旧藏 大彬箬笠壶

壶身上部圆鼓,折腹,腹身下部扁出。

壶嘴三弯,壶把轻盈圆转,上有一翘角,弯曲的流根部以如意纹装饰与壶身相接,环形柄亦施以如意纹。

壶盖上盖钮小巧,上部亦似盖帽,下部圆实,一丝不苟。

总体造型简练浑朴,寓刚强于巧丽之中,具有明代器皿造型简朴大度的气势。

1960年,龚心钊的第三代后人将家藏文物捐入上海博物馆,共计600余件,受到上海市人民政府的表彰。捐献的瓷器中有唐邢窑盈字盖盒、北宋定窑刻花游鹅碗,还有一大批紫砂壶和陶质蟋蟀罐。龚心钊所藏的蟋蟀罐大都是“赵子玉”款的作品,而紫砂器则以“陈鸣远”款作品为其代表。重庆三峡博物馆、香港中文大学文物馆亦藏有若干龚氏藏品。其余散入各地藏家,因藏盒题记的特色,龚氏旧藏每易辨识,近年也在拍卖会屡创佳绩(可参见:大收藏家401期:黄玄龙徐盼苹,“翦淞阁”传奇创造者)。

从这些闪耀着藏家余晖并庇荫后世的珍贵文物中,我们见证了一位大收藏家对于文物的态度及其不凡的审美品位。