世风与需求:明代嘉万时期的书画消费

中国书画除了“成教化、助人伦”的教化功能,以及“吾写吾心”的自娱功能外,还是一种非常重要的文化消费品。明代时,伴随着社会经济的发展,书画消费也日益曾大。然而,长期以来,由于文人耻言营利,故而从商品、消费的角度去研讨书画极少。20世纪以来,随着西方艺术赞助人概念和研究的引入,美国学术界率先展开中国画家与赞助人间相互关系的研究,并举办的相关研讨会,影响巨大。此后,从社会经济、赞助等角度出发的研究日益丰富、深入。兹遴选近来对该课题研究投入较多精力的年轻学者叶康宁先生对明代嘉万时期书画消费的研究一文与读者分享。

明代嘉万时期(公元1522—1619年),即嘉靖、隆庆和万历时期,时间跨度近百年。这一时期既是明代经济的空前繁荣期,也是书画收藏家相对活跃的时期。沈德符记下了当时的盛况:嘉靖末年,海内宴安,士大夫富厚者,以治园亭、教歌舞之隙,间及古玩。如吴中吴文格之孙,溧阳史尚宝之子,皆世藏珍秘,不假外索。延陵则嵇太史应科,云间则朱太史大诏,吾郡项太学,锡山安太学、华户部辈,不吝重赀收购,名播江南。南都则姚太守汝循、胡太史汝嘉,亦称好事。若辇下则此风稍逊,惟分宜严相国父子、朱成公兄弟,并以将相当途,富贵盈溢,旁及雅道。于是严以势劫,朱以货取,所蓄几及天府。

在“海内宴安”的时代大背景下,有钱有闲阶层于声色犬马之隙,不忘附庸风雅,于是文化消费如火如荼。文化消费具有休闲性与夸示性,而书画无疑是最能体现这两大特征的商品。范大澈“自嘉靖己酉(公元1549年)……每以笔耕之入,捃摭书画碑帖、三代秦汉器识”。汪爱荆、汪珂玉父子“于万历间集诸名画,半出家藏,半易诸友”。嘉万时期书画消费的热度由此可见一斑。

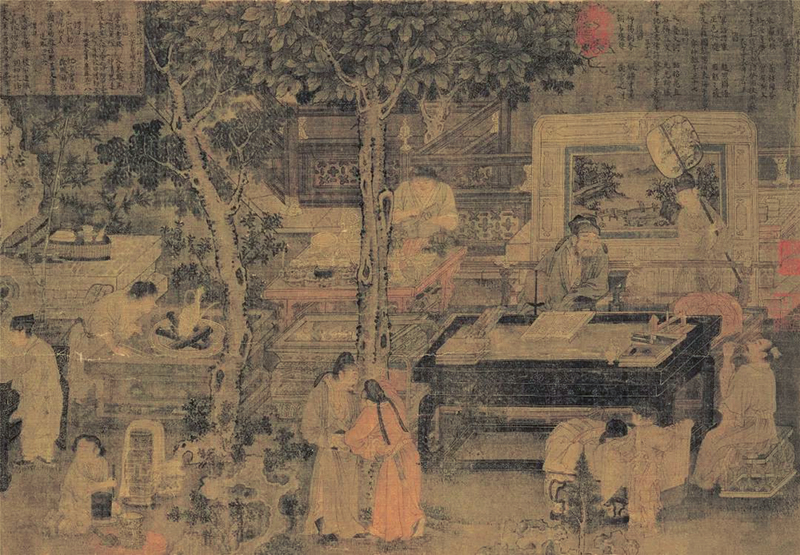

(明) 杜堇 玩古图(局部) 绢本设色 纵126.1厘米 横187厘米 台北故宫博物院藏

世风:书画消费的环境

世风,又称社会风气,是社会风俗的一部分,指在一定时期内,社会上一般人日常生活、思想言行的普遍倾向。如生活上追求奢靡,崇尚外观,讲究时髦,就是一种社会风气。世风是社会经济发展的结果与反映,同时,又反作用于社会经济的方方面面。正如宋应星所言:“风俗,人心之所为也。人心一趋,可以造成风俗;然风俗改变,亦可以移易人心。”

明代后期的世风主要是崇奢黜俭,与奢靡之风紧密相连的是有闲阶层的长物之好。

1.奢靡之风

名家书画值高价昂,是一种典型的奢侈品。因此,书画消费与社会风气的崇奢黜俭常常联系紧密。洪武年间,由于战乱方定,百业凋敝,民无余财,社会风气崇俭黜奢,书画市场颇为低迷。朱元璋曾经问裱画工盛叔彰:“彼图既成,鬻之于市,人有买者乎?”盛叔彰答曰:“近年以来缺……乃世乱方定,人各措衣食而不暇尔。”随着经济的复兴,民众日富,奢靡日甚,书画消费也如火如荼。嘉万时期,甚至出现“(文)太史之字与画,毋论真鼎,即其厮养赝为者,人争重值购之”。与前期相较,可谓冰炭两重天。

明代世风大抵以成化为分水,前期崇俭,后期尚奢。地方志为我们考察这个转变提供了丰富的史料。

正德《松江府志》:成化以来,渐侈靡,近岁益甚。

成化年间是社会风气转变的关键时期,这种变化体现在衣食住行等诸多方面。嘉靖《江阴县志》比较了成化前后的民居和服饰:“国初时,民居尚俭朴,三间五架制甚狭小,服布素……成化以后,富者之居,僭侔公室,丽裙丰膳,日以过求,既其衰也,维家之索,非前日比矣。”嘉靖《通许县志》比较了成化前后的饮食:“成化以前,人心古朴,酒乃家酿,肴核土产,是后,崇尚侈僭,食菜至二三十豆,酒必南商粥(鬻)者。”万历《兖州府志》比较了成化前后的民居、服饰和器用:“国初宫室尚朴,服不锦绮,器用陶瓦。成化以后,富居华丽,器用金银,陶以翠白,市井有十金之产,则矜耀者有之。”

成化年间世风的转变与社会经济的繁荣休戚相关。正如陆楫所言:“先富而后奢,先贫而后俭,奢俭之风起于俗之贫富。”

江南作为明代的经济中心,更是被奢靡之风所笼罩,“人情以放荡为快,世风以奢靡相高”。嘉万时期的名士周履靖在为《易牙逸意》作序时说:“今天下号极靡,三吴尤甚。”龚炜更是慨叹:“吴俗奢靡为天下最,日甚一日而不知反。”

“三吴”不仅奢靡之风最甚,而且还引领着全国的奢侈消费。据张瀚《松窗梦语》说:

至于民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异,人情皆观赴焉。吴制服而华,以为非是弗文也;吴制器而美,以为非是弗珍也。四方重吴服,而吴益工于服;四方贵吴器,而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈,而四方之观赴于吴者,又安能挽而之俭也。盖人情自俭而趋于奢也易,自奢而返之俭也难。

服饰与器物一旦贴上吴地生产的标签就成为全国各地争相购买的品牌。奢侈消费刺激并促进了奢侈品生产,使吴地的服饰与器物更趋精细。这段记载还提示我们:在艺术发展的背后有一股不容忽视的推动力量—消费。

随着奢靡之风的蔓延,私家园林的兴建达到前所未有的高潮,以苏州府城为例,当时面积不足二十平方千米,园林就有八十多处,可谓星罗棋布。据何良俊说:“凡家累千金,垣屋稍治,必欲营治一园。若士大夫之家,其力稍赢,尤以此相胜。大略三吴城中,园苑棋置,侵市肆民居大半。”广厦千间,夜眠八尺。造园早已超越了生活消费的范畴,成为体现身份与地位的奢侈消费和文化消费。

园林建成,自然免不了装饰点缀。既能免俗又可夸耀的装潢无过于文化,而名家书画又是最有代表性的文化符号之一。有闲阶层大都深谙此理,于是书画消费便与造园消费互为表里,相辅相成。嘉靖年间,徐默川筑紫芝园,“园初筑时,文太史为之布画,仇实父为之藻绘”。园中的楼堂轩榭也都延请名家题写额匾:“……堂曰永顺,文太史手书……堂西有楼曰五云,题亦自太史……再入为友恭堂,许元复先生书额……堂曰东雅,文太史书……楼名白雪、水槛名遣心,皆出太史公……”时贤墨宝不仅为紫芝园增色,更为园主人增光,因为能够延请这些名流挥毫表明园主人的社会地位非同一般。不少私家园林的主人还延请画家绘制园中美景或自己的生活场景。如仇英就为王敬止绘制过《园居图》,为项元淇绘制过《桃村草堂图》,为东林主人绘制过《东林图》;文徵明为沈天民绘制过《浒溪草堂图》,为克斋绘制过《句曲山房图》,为华夏绘制过《真赏斋图》,为徐霖绘制过《东园图》,为王献臣绘制过《拙政园卅一景》;钱谷为张凤翼绘制过《求志园图》,为王世贞绘制过《蕉亭会棋图》;文嘉为王登绘制过《半偈庵园图》;等等。这一类绘画可以看成是园主人为了彰显风雅留名后世而在纸上建立的纪念碑,如文徵明为华夏绘制《真赏斋图》,并作《真赏斋铭》,直言:“后有考德,视我铭诗。”《文心雕龙》也说:“铭者,名也!”此类图绘的作用由此可知。装饰点缀之外,园林的陈设也与书画关系密切。文震亨就说园林要“陈金石图书”,才能“令居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦”。可以说,造园在很大程度上带动了嘉万年间的书画消费。

有闲阶层还会为自己的奢靡找到合理的解释。嘉靖时,上海人陆楫就写过一篇文章,论崇奢黜俭的好处,为奢侈消费辩护,认为奢侈消费可以解决很多人的生计问题。他说:“大抵其地奢则其民必易为生,其地俭则民必不易为生者也。”又说:“盖俗奢而逐末者众也。只以苏、杭之湖山言之,其居人按时而游,游必画舫、肩舆、珍馐良酝,歌舞而行,可谓奢矣。而不知舆夫、舟子、歌童、舞伎,仰湖山而待爨者不知其几。”有了这些冠冕堂皇的理由,极尽奢侈的造园消费自然可以说成是“营土木以食贫者”的慈善赈济。

凡勃伦说:一个富裕的有闲阶层,“要获得尊荣并保持尊荣,仅仅保有财富或权力还是不够的。有了财富或权力还必须能提出证明,因为尊荣只是通过这样的证明得来的。财富有了证明以后,不但可以深深打动别人,使人感觉到这位财富所有人的重要地位,使人一直保持这个活跃的印象而不磨灭,而且可以使这位所有人建立起并保持一种自鸣得意的心情”。奢侈消费和文化消费就是有闲阶层为了获得并保持尊荣而提出的“证明”。凡勃伦这段话为明代后期的奢靡之风提供了最好的诠释。

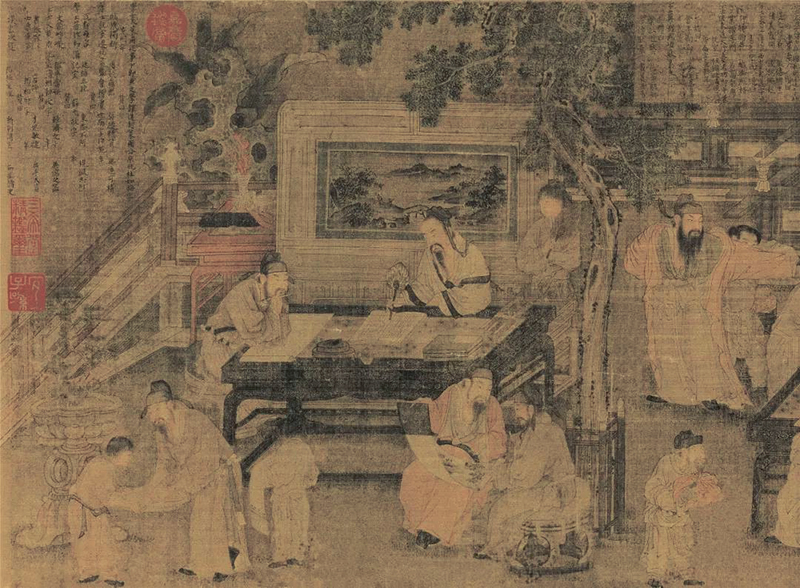

(宋) 佚名 十八学士图 (局部) 绢本设色 纵28厘米 横437.03厘米 台北故宫博物院藏

2.长物之好

与奢靡之气相联系的是长物之好。“长物”语出《世说新语·德行》:“(王)恭平生无长物”,意思是多余的东西。后来引申为并非生活必需品的闲适游戏之物。屠隆的《考余事》、高濂的《遵生八笺》、项元汴的《蕉窗九录》、沈德符的《飞凫语略》、董其昌的《筠轩清录》、陈继儒的《妮古录》、文震亨的《长物志》等都是介绍闲适游戏之物的书籍,书画是其中的主要内容之一。

名家书画不仅是表明身份的奢侈品,也是体现品位的文化符号。“胜客晴窗,出古人法书名画,焚香评赏。”这是明代后期有闲阶层的日常生活场景之一。试想当贵客或挚友临门,焚上名贵的薰香,拿出家藏的前贤巨迹,游走于金题玉躞之间,与古为徒是何等的惬意?!陈继儒在《妮古录》序中说:“予寡嗜顾性,独嗜法书名画及三代秦汉彝器瑗璧之属,以为极乐国在是。”信非虚言!

在《岩栖幽事》中,陈继儒还论及把玩古帖的五大益处:

裒访古帖,置之几上,其益有五。消永日,汰俗情,一益也;

分别六书宗派,二益也;

多识古文奇字,三益也;

先贤风流韵态如在笔端,且可以搜其遗行逸籍,交游宅墓,四益也;

不必钩榻,日与聚首如薰,修法自然得解,五益也。

书画消费既可以“消永日”,彰显自己有闲,又可以“汰俗情”,彰显自己有品。有闲有品的消费者自然有不同凡俗的身份和地位。其实,书画消费有益无益本无关宏旨,对大多数有闲阶层而言,他们只需要彰显自己的闲适就足够了。

长物之好往往与闲适的生活状态联系紧密。唐人张彦远热衷于书画收藏,“妻子僮仆,切切蚩笑。或曰‘终日为无益之事,竟何补哉?’”张彦远答曰:“若复不为无益之事,则安能悦有涯之生?”真是令人绝倒的妙语。如果不是生活闲适,又有谁能够“终日为无益之事”?高濂在《遵生八笺》的《燕闲清赏笺》中也极力强调闲适,在“心无驰猎之劳,身无牵臂之役”的生活状态下,“坐陈钟鼎,几列琴书,拓帖松窗之下,展图兰室之中,帘栊香霭,栏槛花妍”,人间闲情,曷过于斯。

与江南的奢靡之风相一致,江南的长物之好亦远甚于江北。据黄省曾《吴风录》云:“自顾阿瑛好蓄玩器书画,亦南渡遗风也。至今吴俗权豪家好聚三代铜器,唐宋玉窑器书画,至有发掘古墓而求者。若陆完神品画累至十卷,王延诘三代铜器万件,数倍于《宣和博古图》所载。”

有长物之好的有闲阶层为了满足私欲甚至不惜发掘古墓,盗取其中的古董书画,王鏊的少子王延喆庋藏三代铜器上万件,数倍于《宣和博古图》著录的铜器。尽管王氏所藏一定真赝错杂,但他对“长物”搜罗之宏富还是给我们留下了深刻的印象。

长物之好也带动江南的奢侈品生产,致力于工艺生产和书画创作的人越来越多。张瀚说:“今天下财货聚于京师而半产于东南,故百工技艺之人亦多出于东南,江右为夥,浙直次之,闽粤又次之。”不仅生产规模位居全国之冠,名家好手更是云集于斯。据袁宏道说:“近日小技著名者尤多,然皆吴人。瓦瓶如龚春、时大彬……扇画称何得之,锡器称赵良璧……一时好事家争购之,如恐不及。”

有闲阶层还喜欢在居室中按节令的不同更换书画,以夸耀自己的宏富收藏,彰显自己的文化品位。文震亨《长物志》就专设“悬画月令”一节,讲解如何依照岁时节令悬挂画轴:

岁朝宜宋画福神及古名贤像;元宵前后宜看灯、傀儡;正、二月宜春游、仕女、梅、杏、山茶、玉兰、桃、李之属;三月三日,宜宋画真武像;清明前后宜牡丹、芍药;四月八日,宜宋元人画佛及宋绣像佛;十四宜宋画纯阳像;端午宜真人玉符,及宋元名笔端阳、龙舟、艾虎、五毒之类;六月宜宋元大楼阁、大幅山水、蒙密树石、大幅云山、采莲、避暑等图;七夕宜穿针乞巧、天孙织女、楼阁、芭蕉、仕女等图;八月宜古桂、或天香、书屋等图;九、十月宜菊花、芙蓉、秋江、秋山、枫林等图;十一月宜雪景、蜡梅、水仙、醉杨妃等图;十二月宜钟馗、迎福、驱魅、嫁妹;腊月廿五,宜玉帝、五色云车等图;至如移家则有葛仙移居等图;称寿则有院画寿星、王母等图;祈晴则有东君;祈雨则有古画风雨神龙、春雷起蛰等图;立春则有东皇、太乙等图,皆随时悬挂,以见岁时节序。若大幅神图,及杏花燕子、纸帐梅、过墙梅、松柏、鹤鹿、寿星之类,一落俗套,断不宜悬。至如宋元小景,枯木、竹石四幅大景,又不当以时序论也。

如果有闲阶层依照文震亨所记节令更换画轴,家中收藏当不在少数。这些仅仅是用于悬挂的大画,“大者悬挂斋壁,小者则为卷册,置几案间”。加上置于几案间展玩的卷册,他们用于书画消费的开支绝不是小数目。

嘉万名士何良俊“一遇(书画)真迹则厚资购之,虽倾产不惜,故家业日就贫薄,而所藏古人之迹亦已富矣”。项元汴“好古博雅,精于鉴赏。嗜古人法书如嗜饮食,每得奇书不复论价,故东南名迹多归之”。王世贞自诩“好读书及古帖、名迹之类,已而傍及画,又傍及古器垆鼎酒枪”。像何良俊、项元汴、王世贞这样的人,可以万千计。甚至连文化水平不高的太监也参与到书画消费的洪流,以附庸风雅。《醉醒石》中有一段绘声绘色的描写:“一日逢玄武市,他(王勤)向来带巾,这日要进内市,换了帽子,带几柄扇去卖。摆得下,早走过几个中贵来。内中一个淡黄面皮,小小声气,穿着领翠蓝半领直缀,月白贴里,匾绦乌靴。拿起一把扇来瞧,是仿倪云林笔意画,一面草书。那中贵瞧了,道:“画得冷淡。这鬼画符,咱一字不认得。”撩下,又看一把,米颠山水,后边钟繇体。他道:“糊糊涂涂。甚么黄儿,这字也软,不中!”王勤便也知他意儿,道:“公公,有上好的,只要上样价钱。”那中贵道:“只要中得咱意,不论钱。”王勤便拿起一把,用袖口揩净递上。却是把青绿大山水亭台人物,背是姜立纲大字。才看,侧边一个中贵连声喝彩道:“热闹得好!字也方正得好!”一齐都赞。王勤又递上一把宫式五色泥金花鸟,背后宋字《秋兴》八首。那中贵又道:“细得好,字更端楷。”

这个太监并不懂书画,倪云林和米芾风格的绘画,还有钟繇体的书法他都不喜欢,却对画得工细、色泽丰富的青绿山水和泥金花鸟赞不绝口。这种基本没有鉴赏水平的人都“不论钱”地购藏书画,足见长物之好对书画消费的影响了。

(宋) 佚名 十八学士图 (局部) 绢本设色 纵28厘米 横437.03厘米 台北故宫博物院藏

购买需求:人事与雅贿

传统中国是一个人情社会,人情甚至大于国法,在州县衙门常常会悬挂“天理、人情、国法”的匾额。人情社会的一个显著特征就是做什么事都要依靠关系,没有关系可能寸步难行。关系和人情靠什么来维系呢?阎云翔通过对黑龙江省下岬村进行人类学的田野考察,发现中国的礼物与关系和人情休戚相关,“可以被视为一种符号,或一种依靠关系这一社会基础传达人情的工具”。馈赠礼物可以传达人情,拉近关系。

1.人事

明代书画家詹景凤有一通手札致徽商方用彬:“佳册二、佳纸四俱如教完奉。又长纸四幅、中长纸六帖,听兄作人事送人可也,幸勿讶。”

“人事”有很多含义,此处指人际交往中的礼物。如宋代《云谷杂记》说:“今人以物相遗,谓之‘人事’。”詹景凤送给友人方用彬几幅书画以为“人事”,同时告诉他这几幅书画还可以作为“人事”转送他人。这通书信可谓解读书画礼品功能的绝佳标本。类似的信札还有很多,聊举两例如下。

文彭《与中山札》:“远别无以为情,小画一幅聊将薄敬,幸笑留,万万……彭顿首,中山工部尊兄先生。”

王世贞《与许殿卿札》:“吴中好事者为仆刻阳羡诸游稿,并所辑徐汝思诗附览。诗扇一握,画一帧,奉佐清燕之赏。余不多具。”

英国美术史家柯律格注意到“人事”这个词在文徵明的书信中出现过两次。其一是文徵明在为父亲文林治丧期间的一通手札:“到家,人事纷然,加以哀荒废置,未遑裁谢。”柯律格解读说:“这可能是文徵明众多感谢亲友为此丧事致赠礼品的信札中,意外流传下来的一封。信中用‘人事’二字代表礼物,是最晚开始于宋代并沿用到明代的习惯用法。这两个字模糊了礼法中对香、茶、烛、酒、果等之‘奠’,与丝帛、钱财一类之‘赙’的分别。”其二是文徵明在入仕北京期间的一封信:“在此只是人事太多,不能供给。”柯律格翻译为The presents are so many that I cannot give them all(收到的礼物太多,让人几乎无法一一回赠)。

以书画为“人事”在明代后期十分流行。书画可以作为节礼。张嘉林也曾送李日华一幅谢时臣的《渔村小景》作为过年的节礼。还可以作为寿礼,送给朋友或长辈。方樵逸曾送李日华一幅唐寅的《黄花翠竹图》作为寿礼。刘石闾和李日华有年谊,他过生日,李日华准备的寿礼是张路的画作《白鹿图》。李日华的表叔周某七十寿辰,他扶着父亲,带着儿子前往祝寿,寿礼就是陈淳的画作《古桧水仙图》。项孟璜为了给丈人陆澹园贺寿,特意请李日华画了一幅《松泉芝壑图》作为寿礼。

托人办事,也有以书画做人情的。据王弘撰《山志》记载:“(仇时古)为松江太守,与董宗伯思白、陈徵君仲醇善。有富室杀人,法当死,求宗白居间。太守故不从,曲令重酬乃释之。自是往来益密。宗伯每一至署,太守辄出素绫或纸属书,无不应者。所得宗伯书,不下数百幅。”

董其昌托松江知府仇时古办事,事后过往甚密,求字无不应,在很大程度上是还仇时古人情。假如董其昌自己不是书画名家,自然会想方设法地去购买仇知府喜欢的书画送他,以投其所好。

明代书画的交易更多情况下是一种人情酬酢方式,长洲人陈君“与十洲善,馆之山亭,屡易寒暑,不相促迫”,仇英作《诸夷职贡图》卷以为回报。民抄董宦之时,董其昌避祸于丹徒张修羽家,作为回报,为张临摹了很多古画。顾复的父亲看到其中部分,“册叶四五十页,又小幅数件。设色多,水墨少;绢素多,纸本少”。

王正华通过对晚明福建版日用类书中“书画门”的研究发现:“在人事红尘的应酬交际中,绘画作为物品已是中介物,或宴饮同欢时妆点气氛,或人情交换时往来。书法亦是,拓本与法帖在人情世故中也参与一角。类似的书信范例在尺牍集成中也可见到,教导如何写信求画。由此可见,绘画或书法相关文化商品已成固定消费,在人际关系上扮演角色。”

2.雅贿

那些晋唐宋元名迹,晴窗展玩,可以发思古幽情;披图坐对,可以见千载兴亡。岁月的淘洗,使它们日渐稀缺;前贤的印记,让它们更显珍贵。因此,它们又常常成为交通官员、谋取私利的雅贿。明代嘉万时期由于吏治日偷,这种雅贿更为风行,王身在宦途,自然不能免俗。

以书画作为雅贿并非发轫于明代,而是由来已久。早在唐代,进献书画就是求官的捷径。据张彦远《历代名画记》记载:“贞观、开元之代,自古盛时,天子神圣而多才,士人精博而好艺,购求至宝,归之如云……或有进献,以获官爵;或有搜访,以获锡贲……时有潘淑善,以献书画,拜官。”

元代的李秉彝,做过两浙转运使,“历官有刚介惠绩。传称有人求吏,以东坡、颍滨二先生手写奏议三十册赂之”。有人向李秉彝行贿求官,所送礼物是苏轼与苏辙的手写奏议三十册。

明代立国之初,朱元璋采取刑戮与监察相结合的办法,重典治吏,吏治相对清明。到了明朝中后期,特别是正德以降,随着官吏铨选的变化,吏治日趋腐败。赵翼总结说:“洪武以来,吏治澄清者百余年,当英宗、武宗之际,内外多故,而民心无土崩之虞,由吏鲜贪残故也。嘉、隆以后,吏部考察之法徒为具文,而人皆不自顾惜,抚按之权太重,举劾惟贿是视,而人皆贪墨以奉上司,于是吏治日偷,民生日蹙。”

高岱也说:“正德初,刘瑾用事,贿赂公行,百官非赀不得迁,且祸及,故贪墨风炽,有司尤甚。”当官吏的升迁不系于百姓的公论,而系于上级的好恶时,贿赂公行是必然的。民间也世风大坏,人心不古。对于致仕归乡的官吏,不问人品高下,只问怀金多寡。这在很大程度上助长了贪墨之风。

吴思长期关注明清时期的官场潜规则,他在《当贪官的理由》一文中讨论了明代的官俸。他发现明代不仅官俸微薄,而且常常难以兑现。朝廷通过折俸等手段几十倍上百倍地克扣官员的工资。“《典故纪闻》第十五卷曾经详细描述成化十六年户部是如何将布折成大米的。朝廷硬将三四钱银子的一匹粗布,折成了三十石大米。而三十石大米在市场上值多少钱?至少值二十两银子!假如按这种折算率,完全以布匹当工资,县太爷每年只能领三匹粗布,在市场上只能换一两银子,买不下二石(将近二百公斤)大米。”

官俸如此微薄,有长物之好的官吏要获取值高价昂的书画,不可能花费自己的官俸,只可能用贪腐得来的灰色收入或依靠下级官吏的直接馈赠,而且收受书画比直接收受财物要安全得多,书画价格的模糊性保证了它的安全性。再则,明代书画是可以充当俸银的,如沈德符《万历野获编》记载:“严氏被籍时,其他玩好不经见,惟书画之属,入内府者,穆庙初年,出以充武官岁禄,每卷轴作价不盈数缗,即唐宋名迹亦然。”又,董其昌《画禅室随笔》记载:“郭忠恕《越王宫殿》,向为严分宜物,后籍没。朱节庵国公以折俸得之,流传至余处。”既然可以充当俸银,自然也可以充当礼金,于是,名家书画成为交通上官的利器,“雅贿”蔚然成风。

嘉靖时,严嵩官居首辅,位极人臣,权倾朝野,势焰张天,又聚贿不止,时人谓之“钱痨”。他和养子严世藩雅好书画,于是下级官吏便穷搜宇内,投其所好。中书罗龙文为了向严嵩献媚,不惜花一千两银子的高价从文徵明手中购得唐代书法家怀素的《自叙帖》。而浙江总督胡宗宪则以数百两银子的高价从仁和丁氏手中购得《越王宫殿图》、从钱塘洪氏手中购得《文会图》进献。严世藩垂涎吴城汤氏收藏的李昭道《海天落照图》,立即有官吏为他收罗。“时鄢懋卿以总鹾使江淮、赵文华以督兵使吴越,各奉承意旨,搜取古玩,不遗余力。”嘉靖四十四年(公元1565年),严家被籍没,共抄出墨刻法帖三百五十八轴(册),古今名画手卷册页三千二百零一轴(卷、册)。按沈德符的说法是:“贪残中又带雅趣。”

有明一代,张居正不算贪官,他死后两年,万历皇帝抄了他的家,“所蓄不及十万”,据说还是家属所敛。辽帅李成梁封伯时,为了感谢他,送他万两白银千两黄金,被他婉拒。冯时可说他:“苞苴馈遗,多却而少受,不可谓黩货。”但对于书画这种价格模糊的雅贿,他似乎并不拒绝。据沈德符说:“今上初年,张江陵当国,亦有此嗜,但所入之途稍狭,而所收精好,盖人畏其焰,无欺欺之。”王世贞和他有同年之谊,想做尚书,送了他许多礼物,其中就有一件极为名贵的古人法书。

王世贞在《觚不觚录》中的一段话也可与之相印证,他说:“分宜当国,而子世藩挟以行黩,天下之金玉宝货,无所不致,最后始及法书名画,盖以免俗,且斗侈耳。而至其所欲得,往往假总督抚按之势以胁之,至有破家殒命者,价亦骤长。分宜败,什九如天府。后佚出,大半入朱忠僖家。朱好之甚,豪夺巧取,所蓄之富,几与分宜埒。后没而其最精者什二归江陵,江陵受他馈遗亦如之,然不能当分宜之半。”

以书画做礼品为贿赂行为涂上了文雅的保护色,送者安心,受者坦然。一些古董商为了方便买家,就把店铺开到有权势的官员住宅附近。“苏州卖古董金克和尝求春联于沈石田翁,遂索纸笔亲书一对云:‘小门面正对三公之府,大斧头专打万石之家。’其家对俞尚书士悦住云。”

雅贿并非局限于官场,很多士绅或商贾也用书画来逢迎好事的官吏,以拉拢关系。在《初刻拍案惊奇》中就记录了这样一个故事:姑苏城里有一个人,名唤郭庆春,家道殷富,最肯结识官员士夫,心中喜好的是文房清玩。一日游到院中来,见了这幅芙蓉画得好,又见上有题咏,字法俊逸可观,心里欢喜不胜,问院主要买。院主与王氏商量,王氏自忖道:“此是丈夫遗迹,本不忍舍;却有我的题词在上,中含冤仇意思在里面,遇着有心人玩着词句,究问根由,未必不查出踪迹来。若只留在院中,有何益处?”就叫:“师父卖与他罢。”庆春买得,千欢万喜去了。其时有个御史大夫高公,名纳麟,退居姑苏,最喜欢书画。郭庆春想要奉承他,故此出价钱买了这幅纸屏去献与他。高公看见画得精致,收了他的,忙忙里也未看着题词,也不查着款字,交与书童,吩咐且张在内书房中,送庆春出门来别了。

归根结底,雅贿也是一种交易。来而不往非礼也,投我以桃,报之以李。回报的形式和内容因人而异,但求取回报是雅贿的出发点,更是雅贿的实质。孙《书画跋跋》中记载了一个故事,恰恰就说明了这一点。

又戚党中一相知自云有宽挂幅,甚佳。为要人强取去馈一权相,初时自装潢,人泄之。彼因置酒酣畅问婉转游说,度不能已,因赠之。权相得之大喜,所藏宽画数十幅皆出其下。后此君受要人惠殆逾千金。

从原藏家“受要人惠殆逾千金”来看,这位要人从“权相”处获得的利益又何止千金!

雅贿成风,不仅增大了书画需求,而且抬高了书画价格。正如王世贞所说:“若使用事大臣无所嗜好,此价当自平也。”“分宜当国,而子世蕃挟以行黩,天下之金玉宝货无所不致。其最后始及法书名画,盖以免俗且斗侈耳。而至其所欲得,往往假总督抚按之势以胁之,至有破家殒命者,而价亦骤长。”王登也说:“孝皇帝时候(弘治),吴中古器物图籍号甲品者,视今时不能一二。又多好古君子,然不过奉清暇之赏,修粉饰之事,以故虽有名物,莫得厚直。今读邸中书,见朝廷迁官晋阶,其在齐鲁燕赵者,远不可数。若吾乡某人为御史,则曰以某器进;某人为监司,则曰以某图入。由是夏王之鼎、石鼓秦经、图史丹青、玉检金匮之书,棼然入市,而其价视昔不翅十倍。呜呼!是古钟鼎金石图书为金钱货赂尔矣。”关于这一点,孙鑛《书画跋跋》中的一段记载很有价值,他说:

昔人谓画可摹,书不可摹。摹出画亦即可赏,何必真也,此所云摩诘《弈棋图》者。隆庆己巳,时昆山顾氏曾携入京,欲售之朱忠僖。索千金,忠僖酬之三百,不肯。曰:往《清明上河图》是其家物,彼时实获千金,此二宝同价。忠僖曰:彼时买者欲取刻契于时相,非此无以重之,岂特千金,即再倍之亦不为重。今我但取为案上清玩,即此三百亦聊酬汝远来意耳。若据实言,二百亦已多矣。顾犹执前说,留数月竟不售持去。

顾氏认为王维《弈棋图》与张择端《清明上河图》应该同价,既然《清明上河图》卖出了千金的高价,《弈棋图》也该价值千金。然而朱忠僖的话却揭示出《清明上河图》卖出高价的实质。“彼时买者欲取刻契于时相,非此无以重之,岂特千金,即再倍之亦不为重。今我但取为案上清玩,即此三百亦聊酬汝远来意耳。若据实言,二百亦已多矣。”由此可知:一、为了取悦上官,购买者往往不惜重金,甚至用高于实际价值数倍的价格也在所不惜。二、在朱忠僖心目中,《清明上河图》的实际价格“二百亦已多矣”。嘉万时期,一幅宋画很难达到“千金”以上的高价。据何良俊《四友斋画论》记载:“今京师贵人动辄以数百金买宋人四幅大画。”董其昌也说过:“宋元名画,一幅百金,鉴定稍讹,辄收赝本,翰墨之事,谈何容易。”由此可知,如果不是因为雅贿,《清明上河图》的价格当在一百到二百两银子之间。雅贿对书画价格的影响真是令人瞠目。

(五代) 荆浩 匡庐图 (局部) 绢本墨笔 纵185.8厘米 横106.8厘米 台北故宫博物院藏

庋藏需求:免俗且斗侈

王世贞在《觚不觚录》中说:“分宜(严嵩)当国,而子世藩挟以行黩,天下之金玉宝货,无所不致,最后始及法书名画,盖以免俗,且斗侈耳。”与金玉宝货相比,法书名画既可免俗,又能斗侈。

1.免俗

免俗其实是寻求一种身份认同,富商巨贾和纨绔子弟(如严世蕃)往往更需要这种认同。

嘉万时期,那些家资巨万的富商巨贾和纨绔子弟所受到的社会认同程度远远低于通过科举入仕的文化人,他们结纳文士名流,热衷书画消费,归根结底是为了寻求身份认同。卜正民在对明代后期的商贾进行研究时,发现他们“渴望得到士绅身份,乐此不疲地尝试各种方法以实现从商人阶层到士绅阶层的转变。其中方法之一就是模仿士绅的行为举止”。

物以类聚,人以群分。要模仿士绅的行为举止就必须和士绅交游。陈继儒说:“新安故多大贾,贾啖名,喜从贤豪长者游。”“从贤豪长者游”固然是模仿士绅行为举止,寻求身份认同的最佳方式,但并非每一个商贾都具备“从游”的文化素质。

寻找身份认同是否还有更为便捷的途径?袁宏道在《新安江行记》中说:“徽商近益斌斌,算缗料筹者,竟习为诗歌,不能者亦喜蓄图书及诸玩好。画苑书家,多有可观。”看来最简易的途径无过于收藏古董书画了。

吴其贞说:“忆昔我徽之盛,莫如休、歙二县,而雅俗之分在于古玩之有无,故不惜重值争而收入。时四方货玩者闻风奔至,行商于外者,搜寻而归,因此所得甚多。”袁宏道也说:“今之人慕趣之名,求趣之似,于是有辨说书画,涉猎古董以为清;寄意玄虚、脱迹尘纷以为远。”可见古董书画的有无成为明代后期辨别雅俗、清浊的标尺。

暴富的徽商由于财力雄厚,常常为倾心的作品一掷千金,汪道昆的《太函集》中记载了不少诸如此类的例子。如吴用良“出入吴会,游诸名家,购古图画尊彝,一当意而贾十倍。自言出百金而内千古,直将与古为徒,何不用也”。如陈长者“绘事则自皇唐以迄胡元,名品则自宗器以迄玩物,无论百金之价,什袭之珍,无所不购”。如吴伯举“脱遇法书名画,钟鼎敦彝,辄倾囊购之,不遗余力”。

郎瑛在《七修类稿》中记下了一个纨绔子弟以书画标榜清高,以求取身份认同的故事。兹录如下:”宜兴吴尚书俨,家巨富,至尚书益甚。其子沧州,酷好书画,购藏名笔颇多。一友家有宋宫所藏唐人《十八学士》袖轴一卷,每欲得之,其家非千金不售。吴之弟富亦匹兄,惟粟帛是积,清士常鄙之。其弟一日语画主曰:“《十八学士》果欲千金耶?”主曰:“然。”遂如数易之。而后置酒宴兄与其素鄙己者,酒半,故意谈画,众复嗤焉,然后出所易以玩。其兄惊且叹曰:“今日方可与素之鄙俗扯平。”

一个“惟粟帛是积”“清士常鄙之”的纨绔子弟在购藏了“宋宫所藏唐人《十八学士》袖轴”后,马上“可与素之鄙俗扯平”,获得身份认同。这个故事提示我们庋藏书画是“免俗”的捷径。卜正民发现:“在明朝前期只流传于极少数的精英人物中间的具有文化意蕴的物品,如古董、字画,被大量地带到了道德真空地带的金钱世界。这些物品向应邀前来参观或使用的人们展示着收藏者的独到鉴赏力和不俗的文化品位。”

富商巨贾和纨绔子弟争相以购藏古董书画附庸风雅,以求取身份认同。据沈德潜说:“比来则徽人为政,以临邛程卓之赀,高谈宣和博古,图书画谱,钟家兄弟之伪书、米海岳之假帖、渑水燕谈之唐琴,往往珍为异宝。”谢肇也说:“今之纨绔子弟求好事亦不可得。彼其金银堆积,无复用处,闻世间有一种书画,亦蛮收买,列之架上,挂之壁间。”

购藏值高价昂的名家书画也是有闲阶层求取身份认同的手段。在书画消费中有一个现象,低价书画因为并非出自名家,常常少有问津;而高价书画因为是名家手笔,往往竞相争购。凡勃伦的一段话可以诠释这种现象,他说:“由于人们已经习惯于把美感和荣誉两者视同一体,大家逐渐形成了这样的观念:凡是代价不高的美术品,不能算作美的。”书画消费本就是有闲阶层的夸耀性消费,如果“代价不高”自然就无从夸耀。

(宋) 佚名 十八学士图 (局部) 绢本设色 纵28厘米 横437.03厘米 台北故宫博物院藏

2.斗侈

凡勃伦在研究有闲阶级时引入了“夸示性消费”(conspicuous consumption)的概念,他说:“以夸耀的方式消费贵重物品,是有闲绅士博取名望的一种手段。”书画消费就是一种夸示性消费。

书画不仅能够满足人们的审美需求,更是官宦与富豪斗侈的理想选择。正如何良俊所说:“世人家多资力,加以好事,闻好古之家亦曾蓄画,遂买数十幅于家。客至,悬之中堂,夸以为观美。”

董其昌就喜欢用书画与人斗侈。

董太史玄宰,初以外转,予告归至吴门,移其书画船至虎丘,与韩胄君古洲,各出所携相角。

近年董太史(其昌)最后起,名亦最重,人以法眼归之。箧笥之藏,为时所艳。山阴朱太常(敬循),同时以好古知名,互购相轧,市贾又交拘其间,至以考功法中董外迁,而东壁西园,遂成战垒。

董其昌与韩古洲、朱敬循常以书画“相角”,一遇名迹,就“互购相轧”,古董商趁机穿梭其间,使角胜与争购的状况更趋激烈,于是“东壁西园,遂成战垒”。

文彭在一段题跋中记录了他与弟弟文嘉也常以书画相角胜。

右石田先生画册六幅,为韩襄毅公之子锦衣君作,精妙无比,不知何缘流落至此,余寓京师偶尔得之,喜不自胜,坐卧必观,殆忘寝食。昔嘉弟藏有石田画册,每以诧余,余将归而夸之,不能自秘……嘉靖辛酉腊月望日,文彭谨题。

张丑买到沈周的精品画作《春山欲雨图》,首先想到的是这幅画“自当与摩诘《江山雪霁》声价争先,下视正道《清明上河图》,子久《浮峦暖翠》真迹且退避三舍矣。胡能与之角胜负耶”。祝允明送给顾璘一幅手书的《观云赋》,顾璘“每遇文士在座,即出而展玩,甚相夸诩”。

以书画相夸示斗胜的例子还有很多,如:梁溪华学士收藏法书名画为江南冠,李项子京后起与之斗胜,元季四大家无所不有,惟倪迂画寥寥,画尤易致,画卷绝少。项所藏《狮子林图》,华则《鹤林图》耳。文太史父子尝欲两家合并为一,各不相下。

(顾)汝和于丁丑年灯市自买二巨幅刘松年,大喜,夸示友人,以为奇货。

韩存良太史获此卷(李公麟《九歌图》)于朱太保家,为著跋语甚祥,暇日夸示先府君(张应文),极为先府君所忻慕。

陈生静甫夸示文伯仁《方壶图》。

项又新夸示李伯时画《维摩经相》。

嘉靖三十六年(公元1557年),文徵明为锡山收藏家华夏绘《真赏斋图》,并作《真赏斋铭》,其中概括了嘉万时期的夸耀性消费:“今江南收藏之家,岂无富于君者?然而真赝杂出,精驳间存,不过夸示文物,取悦俗目耳。”

斗侈的方式通常是举办雅集或者宴会。沈德符说:“严氏既得此卷(《清明上河图》),珍为异宝,用以为诸画压卷,置酒会诸贵人赏玩之。”董其昌在北京时,也经常参加书画藏家的聚会,看到了很多名作巨迹。

尽管并非所有庋藏书画者都是为了“免俗且斗侈”,但“夸示文物”、以书画“角胜负”无疑具有较大的普遍性。正如凡勃伦所说:“显示经济实力以赢得荣誉、保重声望的办法,就是有闲以及进行夸示性消费。因此,在任何阶层中,只要有可能,这两种办法—有闲和夸示性消费—就都会盛行。”庋藏书画成为有闲阶层区别于其他阶层的标志,夸示书画藏品也成为展示成功与地位的手段。

明代嘉万时期的世风主要是崇奢黜俭,与奢靡之风紧密相连的是有闲阶层的长物之好。受世风影响,书画的礼品功能在这一时期也发展到极致。在人事红尘的交际应酬中,书画不仅是中介物,更是代价品。它们在宴饮雅集时妆点气氛,在人际关系中扮演角色。正德以降,随着官吏铨选的变化,吏治日偷,导致苞苴公行。由于收受书画比直接收受财物要安全得多,书画价格的模糊性保证了它的安全性,名家书画成为交通上官的利器,“雅贿”蔚然成风。有闲阶层还喜欢“夸示文物”、以书画“角胜负”。于是,庋藏书画成为有闲阶层区别于其他阶层的标志,夸示书画藏品也成为展示成功与地位的手段。

世风影响需求,需求带动消费,书画消费如火如荼。

书画消费也在很大程度上提升了有闲阶层的文化品位。附庸风雅的官吏与商贾都因为购藏书画而提高了自身乃至家族的文化素养。

(图文来自北京画院《大匠之门》第25期)