大唐书法三万里,雄浑飞动传千年

近日,电影《长安三万里》的热映,说明人们对唐代文化艺术具有极高的兴趣。唐朝是诗的国度,影片选择以唐代著名诗人为主角,那是再明智不过的。唐代又是一个各类文学艺术都发达的时代,书法就是其中能够反映大唐气象的一种艺术形式。

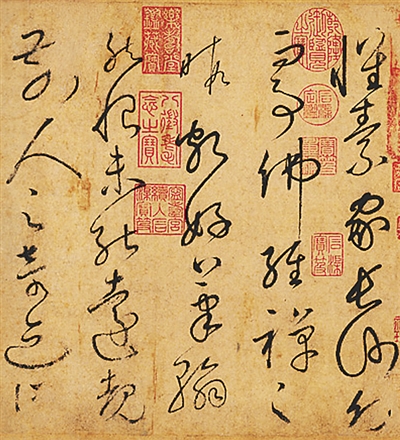

李白《上阳台帖》。

怀素《自叙帖》。

欧阳询《九成宫醴泉铭》。

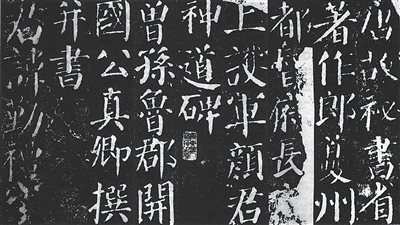

颜真卿《勤礼碑》。

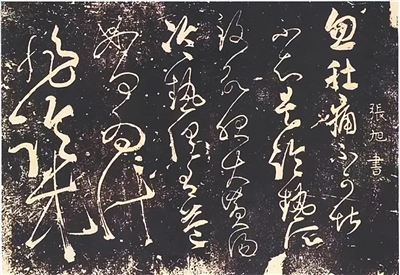

张旭《肚痛帖》。本版图片均为资料图

李白 大唐气象的第一把钥匙

一部杰出的著作(《中国文化概论》,张岱年等著)这样斩钉截铁地评价李白:“盛唐气象最杰出的代表首推李白。”另一部同样杰出的著作(《中国文学史》,袁行霈主编)说:“李白是盛唐文化孕育出来的天才诗人,其非凡的自负和自信,狂傲的独立人格,豪放洒脱的气度和自由创造的浪漫情怀,充分体现了盛唐士人的时代性格和精神风貌……李白的魅力,就是盛唐的魅力。”。

《长安三万里》的第一主角李白,作为诗人,是解读大唐气象的第一把钥匙。而书法家李白,也是不可绕过的艺术存在,《上阳台帖》便是他留给世人的一块瑰宝。

我们把想象力放回天宝三年(744年):李白与杜甫、高适这三大诗人相约而往游王屋山阳台观,一路上清新而壮丽的山山水水扑面而来,到观中不见了老友司马承祯道长,却看到司马生前绘制的山水壁画。感情丰富的李白,急切地要把瞬间的感受写下来,于是挥毫泼墨,几行云烟顷刻留在斑驳的纸上:

山高水长,物象千万。非有老笔,清壮何穷?十八日,上阳台书,太白。

李白所写内容是山水实景还是壁画景色,已不可分辨,但觉纸页浑然一片,勃发之气通过山之高、水之长、景象之千变万化、笔之老、风格之清壮,一一展示出来。语句简洁有力,于自然清新中透露出雄豪之象。

关于《上阳台帖》的四个主体句子,人们一直存在两个误读,在此须作说明:第一,被看作是李白自咏的一首四言诗,这是误解。古典诗歌都是押韵的,这四句并不押韵,不是诗。如上所云,李白当然完全可以写出一首或多首诗,但情之所至,已经迫不及待了,于是随手挥洒了这四句,句句是诗,却不是诗。相类似的事过去也发生过,他在登临黄鹤楼时,本想写诗,但看到崔颢的题诗后,打消了题诗的念头,留下两句不完整的诗句。第二,“何”字通常被解读为“可”,这又是一个误解。《上阳台帖》经过岁月的侵蚀,已经有多个字被剥蚀掉或被部分剥蚀掉,第一行的“水、长、物、象”四个字和第三行的“壮”已基本不可辨析,而此作太白文集中并未收录,那么,人们是怎么翻译出来的呢?幸而在帖后,宋高宗的跋语将四句录下,宋高宗看到该帖时,字迹还是清晰的。惜乎今人翻译时,把高宗明明录下的“何”字解成了“可”。从现帖看,“可”字左边的单人旁是被岁月剥蚀掉了。李白的意思是:如果没有一支老辣之笔,清新壮丽的万千景色又如何能够表现出来呢?如果是“可”,那语义就不通顺了。

从书法艺术看,《上阳台帖》可谓笔落天外,行、草相间,轻重相连,拙巧相生,顾盼有致,情生其中。风格雄浑而飞动,线条腴厚而飘逸,内涵丰富,变化无穷,实为自张旭到颜真卿之桥梁。元张晏的评论超然尘表:“谪仙书传世绝少,尝云:欧、虞、褚、陆真书奴耳。自以流出于胸中,非若他人积习可到。观其飘飘然有凌云之态,高出尘寰得物外之妙。尝遍观晋、唐法帖,而忽展此书,不觉令人清爽。”

《上阳台帖》,经过千余年传奇式流传,辗转而入故宫博物院,成为国家一级文物中的“国宝”,被鉴定为“一级甲”。此件既是李白传世书法的唯一,我们不妨展开符合逻辑的想象:

李白一生遍游祖国大好河山,广结诗书缘,行程何止三万里?而每经一地,每到一处,必然挥毫留诗。李白的三万里人生之旅,是诗之旅,又何尝不是书法之旅?试想,假如当时的墨宝,与《清平调》一起得以流传后世,那将是书法史上一件怎样惊艳的大事?

张旭 盛唐时代的高峰和枢纽

关于书法的时代特征,人们常说,晋尚韵,唐尚法,宋尚意。其实从文化史高度看,唐代书法更伟大的价值在于直观展现出大唐的审美风尚,很好地阐释了大唐气象。何谓大唐气象?大唐气象就意味着气势恢宏,意味着文化包容,意味着人才济济,意味着个性张扬,意味着积极创新,意味着精神昂扬。唐朝书法从初唐开始,一路浩浩荡荡,至盛唐和中兴时代达于鼎盛。而张旭,既是一座高峰,又是一座枢纽。

张旭与李白同在“饮中八仙”之列,加上舞剑的裴旻,被文宗皇帝封为“三绝”,诏告天下。据说大画家吴道子曾有很长一段时间懒于作画,裴旻为之舞剑,“走马如飞,左旋右抽,掷剑入云,高数十丈,若电光下射,旻引手执鞘承之,剑透空而下,观者数千人,无不悚栗”(《独异志》)。于是,吴道子兴起,挥笔画于壁间,道子平生得意之作无有可敌者。裴旻剑舞、张旭草圣、李白诗歌遂。世人只道张旭草圣得力于公孙大娘舞剑器,难道于与自己并称“三绝”的裴旻之剑舞无得哉?

说张旭是一座高峰,是因为张旭的书法创作确实了得。

从创新的强度上看,“二王”以来无出其右者。但张旭把草圣一变而为狂草,并且将个性张扬到极致。他的艺术高度,来自从大自然到人类社会生活的哲学体悟,将自然人生之“道”,完全贯穿于书法行为之中,从而使草书艺术达到与道并行的境界。

张旭曾自言见公主担夫争路而得笔法之意,见公孙大娘舞剑器而得其神。韩愈说张旭观于天地万物寄寓于书法,变动犹如鬼神,不可端倪。张旭性情豁达狂放,喜欢饮酒,醉后更加不拘小节,常常“露顶据胡床,长叫三五声”“脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”,在癫狂状态中完成创作,天下呼为张颠。《唐国史补》:“旭饮酒辄草书,挥笔而大叫,以头揾水墨中而书之,天下呼为张颠。醒后自视,以为神异,不可复得。”艺与道合,再加上其个性的张扬,造就了张旭狂草难以被逾越的高度,也使张旭的草书成为大唐气象的一大代表。张旭去世后,杜甫悲哀地叹道:“斯人已云亡,草圣秘难得。”明王世贞谓张旭的草书“出鬼入神,惝恍不可测”。《古诗四帖》《肚痛帖》等成为狂草的经典杰作。

说张旭是一座枢纽,是因为张旭是一位承先启后的关键人物。

在张旭之前,唐朝书法已经经历了一百多年的探索。建国之初,唐太宗提倡和亲自创作极大地推动了书法艺术的发展,朝中产生了许多名家,如欧阳询、虞世南、褚遂良等,都在继承“二王”正统的基础上开始了新变。则天皇帝乃是一代英杰,也是书法高手,她的《升仙太子碑》,被书法史家认为已萌盛唐气象。底气已足,至盛唐张旭而迎来了书法的大变。

张旭的母亲陆氏是初唐大书法家虞世南的外孙女、陆柬之的侄女。张旭在继承家法,博学“二王”、张芝以及初唐众多大家的基础上进行了最大程度的创新。他不仅狂草达到顶峰,楷书亦自精妙无穷,如颜真卿所云:“楷法精深,特为真正。”其经典楷书《郎官石记》已具中兴楷书气象之端倪。

张旭之法下传,便有两个极为重要的人物:怀素和颜真卿。怀素是张旭再传弟子,性格和创作状态与张旭极为相似,在狂草方面得其真传而有所发展;颜真卿则成为在楷书方面显示大唐气象的丰碑。

颜真卿 中唐趋于理性的现实主义

正当大唐在各方面都达鼎盛之时,安史之乱爆发了。虽然在安史之乱过后很快又迎来中兴时代,大唐气象仍在延伸,但盛唐那种极度外露的浪漫主义色彩减弱了,转而趋向理性的现实主义。如果说张旭代表着盛唐浪漫主义大唐气象的话,那么颜真卿则代表着中唐现实主义的大唐气象。

颜氏一家皆为抗击叛乱的功臣。颜真卿的兄长杲卿和侄子季明,皆在抗击安史叛军时壮烈就义,尤其是颜季明,正当英年而惨遭杀害,归葬时仅存头颅,令颜真卿悲痛欲绝,哀思郁勃,而写出《祭侄文稿》。此作被誉为“天下第二行书”,相对于王羲之“天下第一行书”是一次行书的新变。颜真卿本人虽然看到了抗击安史之乱的胜利,却在大唐中兴过程中,死于另一个叛军李希烈之手。三百年后,苏东坡将要离开海南时,用灯芯纸给门生姜唐佐留下一联曰:“张睢阳生犹骂贼,嚼齿穿龈;颜平原死不忘君,握拳透掌。”就是要让姜唐佐明白,做人就要具有颜真卿和张睢阳那样的忠义节气。

颜真卿虽然在行书上创造出千古绝唱,但真正能够彰显大唐气象、使其雄秀独出的还是楷书。在天宝五年(746年)得张旭真传之前,颜真卿经历了长期的笔墨历练。张旭授以笔法之后,颜真卿恍然大悟,大喜曰:我终于得到了攻书之妙法,再用五六年工夫,我的书法真可有所成就了。果然,颜真卿书艺大增,字体大变,一改从“二王”到初盛时唐书家的路数,大量的楷书名作如《多宝塔碑》《东方朔画像赞》《郭家庙碑》《麻姑山仙坛记》《大唐中兴颂》《李玄靖碑》《颜勤礼碑》等不断涌现,到晚年而达到得心应手、炉火纯青的艺术境界。袁行霈主编的《中国文学史》说得好:“颜真卿出,一变晋人之神韵入于法度之中,结体端庄,用笔厚重,而遒丽自在其中,终于拓展了我国书法发展的一条新途径。”

颜真卿的楷书丰腴厚重而暗藏筋骨,法度谨严而气度恢弘,正是中唐趋于理性的现实主义审美丰富的典范。欧阳修用细微的笔法描写颜真卿的书法:“颜公书如忠臣烈士,道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。其见宝于世者有必多,然虽多而不厌也。”书品与人品合一,令人敬畏而又令人愈觉可爱,正是颜真卿的书法气象。

朱关田的《中国书法史·隋唐五代卷》论颜真卿的楷书:“稳实端庄,尽合字学,不独可以陶冶性情,适合于官场文书的应用,而且便于题署书丹,书写大字,所以,颜书一出,学者不绝。”不仅中晚唐的柳公权直承其法,与其并称“颜柳”,宋代名家也几乎都受其影响,且至今仍是学习书法绕不过的一座宝藏,“颜体”遂成为千古习书的楷模。(李景新)