谷鸟一声幽——王维诗的声响与译文转化

唐代诗人灿若繁星,王维以其独有的魅力吸引了不同文化、不同语言的读者,在漫长的传颂过程中被不断诠释与翻译,生成了蔚为大观的文化景象。这一景象可以折射在一首小诗上:美国学者艾略特·温伯格在《观看王维的十九种方式》一书中便释读了《鹿柴》的十九种译法。他在分析索姆·詹宁斯的译本时,指出了一个耐人寻味的细节——全书所收录的所有译诗中,只有詹宁斯将“苔”译作了“lichens”,即“地衣”,而非“moss”(苔藓)。在温伯格看来,一方面,地衣是另外一种生物,所指并非苔藓,并且形态较为不堪、常常糊作一团,根本没有“苔花如米小,也学牡丹开”的风雅;另一方面,与“moss”相比,这个词读起来太过响亮、嘈杂,不够轻柔、和缓。“moss”一词也是英译的常客,鼻音与咝擦音的结合圆润、恬静,让人几乎可以想到万籁俱寂的林中景象。这个分析实际上指向了王维诗的一个重要向度,即声音的运用。

温伯格对各种译文衡长论短,指出了大部分译本的不足,不过对两位特殊的译者却青眼有加——他们同时也是当代美国出色的诗人,一位是加里·斯奈德(Gary Snyder),另一位是肯尼斯·雷克斯罗斯(Kenneth Rexroth)。两人既是王维诗的高超译者,也在各自的创作中将王维诗中的声响与意象纳入诗中,如盐入水,作为关键的表达方式反复呈现。

Ⅰ 斯奈德的人语与鸟声

《鹿柴》简率而有余韵,斯奈德的译诗以近乎直译的方式将原诗传达得纤毫毕现:

空山:

无人可见。

然而——听——

人声和回响。

返回的阳光

进入暗林中;

复照

青苔,在上方。

在斯奈德看来,诗歌的尾行表达的是夕阳西下,倾斜的光线照射树上的青苔,也就是视线的上方。诗中视觉和听觉相得益彰。斯奈德以马雅可夫斯基式的“楼梯体”的诗歌形态制造了一种参差错落的感觉,通过独特的断行方式分割了呼吸的气息,控制了阅读的疾徐轻重,并制造了抑扬顿挫的节奏感。经由如此编排,一行诗就如一个画面、一个独立的片段,一帧帧展现在读者面前。诗歌断行的来回折返又被单个词的声效所凸显:“无”(no)、“林”(woods)、“回响”(echo)、“苔”(moss)的英文读法,三种圆唇音交替使用,本身便强化了回声的效果,将“返”和“复”表达出来,读起来如空谷余音、悠悠回荡,正合了原诗中的“人语响”与幽静。在这个译本中,从“无人可见”的暗林到落日余晖下的青苔,有一个时间的绵延隐藏其中,似乎是诗人写作了一天的环境,在短短的小诗中延展了感知轨迹的长度。

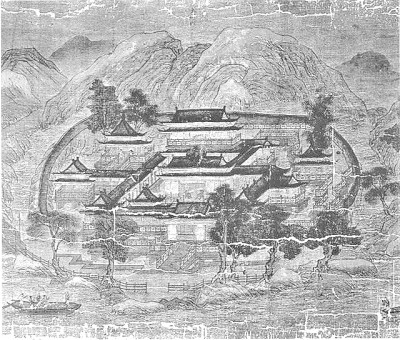

(传)王维《江干雪霁图卷》 资料图片

这些元素也体现在斯奈德本人的诗歌创作中。他的一首题为《桶上痕》(A dent in the bucket)的小诗如此写道:

在桶上啄出一个凹痕

一只啄木鸟

在林中回响

全诗仅三行,直白、通透,充满了自然生趣,干干净净又清清爽爽,语言也毫无费解之处,复制了王维诗译诗错落的结构。从形式上看,诗人也耍了一个小花招:故意否定了传统的左对齐的文字排列方式,呈现了一个犬牙交错的形态,也模仿了啄木鸟在桶上敲出的凹陷。它所制造的不对称和不平衡感给诗歌增加了动感和活力。它上下摇摇晃晃,但又稳稳当当,整个结构产生了一种微小的势能——也许它的形状就像一只正在“笃笃”啄木头的啄木鸟。在这里,王维诗中的人语变成了鸟声,苔痕变成了桶的凹痕。“林中鸟鸣”乃是以禽声渲染静寂,即“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的情境,也让人想起王维诗中的“万壑树参天,千山响杜鹃”,以及“野花丛发好,谷鸟一声幽”等诗句。

王维《辋川图》局部 资料图片

不难看出,诗中也有一个微小的线性的时间结构,表面上看三行依次写的是“声”“鸟”“景”。先是“未见其鸟先闻其声”,远远听到了“笃笃”之响,意识到是啄木鸟在啄桶,然后目光重新切换到了森林,继续听到林中传来的阵阵回声。这个次序的重要性有点儿像老杜的两行经典的倒装:“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。”它的写景有几分“空山不见人,但闻人语响”的妙趣。诗人必定十分熟悉此处的环境,亦不是第一次听闻啄木鸟将桶啄出一个凹痕的声音,不然“桶”“啄木鸟”“啄桶声”都是未知数,猜测的难度增大了——他看不到桶,又如何知道啄的是桶,啄出了一个凹痕呢?也许之前他曾看到桶上的凹痕,一而再、再而三有了几次反复,才猜出是啄木鸟干的好事。也有可能,诗人曾恰巧瞥见了啄木鸟从犯罪现场飞离的影踪。

诗的前提是,诗人不是这片林子的陌生来客,他本来就和这只啄木鸟一般,栖居其中,极其了解周围的鸟兽虫鱼、花草林木。他和这片林子本就是一体,凭声响或是雪泥鸿爪就能破了案。这个隐含的信息极为重要。它就像一部电影的布景,看似和情节关系不大,实际上却关乎全局。若是一个过客,恐怕也没有这般通透的认知。再者,诗人对待啄木鸟,对待周围的植物、动物,也应是友好和善的,这只鸟才会多次造访,留下痕迹。

Ⅱ 大音希声与“松果落”

斯奈德从最寻常、最普通的景象中提取出诗意,像极了东方的审美,渗透了禅意。一切凡俗、日常的物象都可以指向一种超凡脱俗的意味。在形制上,从意象到诗体再到文字,它的一切都是极简主义的,所有的词藻、修辞、装饰都被消减到了最小——就像一颗坚硬的石子,光洁、简单又小巧。这种审美深刻地受到了禅家的影响,不论是不立文字,还是“立象以尽意”“忘象以明心”,强调的都是“简”和“少”——文字和物象是为了通达宇宙实相和禅悟的手段,若是过分强调便是本末倒置、买椟还珠了。

加里·斯奈德 资料图片

现当代的美国诗人从东方的诗歌中学会了简约,学会了惜字如金使用文字。在斯奈德的诗中,每一个词看似轻巧,实际上却负载了很多重量,每一个词都要掷地有声,像青蛙掉到水里,扑通一声响。相对于拼音文字的铺排和耗费,图形的汉字似乎更适于留白,适于做减法。在我们的想象里,一只微型的、可以盘来盘去的文玩把件儿或者一首可以反复吟诵的小诗,代表了艺术的极致。它们的艺术形式要优于高大的雕像,优于史诗般的宏幅巨制——中国人常说大笔如椽,这支大笔写的却常常是蝇头小楷。事实上,仔细审度,一张大幅的宣纸上,其实写不了几行字,也画不了几枝花。简简单单,留下的空虚与笔墨相得益彰,也很重要。不管是一首诗,一篇文字,还是一幅画,首先入眼的是页面的编排,空间的布局。这一点在诗上最为明显——自然而然地有断行、有空格。在声音层面上,这种思维所表达的则是大音希声的效果,以不言写言,讲求声音的“留白”。斯奈德的诗借鉴的恰是这样的智慧。啄木鸟的笃笃声在林间回响,恰如林子里声音的“点染”,背后是寂静的空白,由此引发诗意。松果落在屋顶的声音亦有异曲同工之妙:

绿色的松果鳞片

被剥净,啃噬得整齐,

摇摇晃晃,缓缓掉落

散在地上,

击在房顶上,

树端松鼠的盛宴

——抖动的松树枝。

这首诗也是以声为主题,其中的松鼠如上一首诗中的啄木鸟,也是由声及物的存在。诗人隐匿了施动者的影子,推延了它的出场,在短短的几行诗中制造了一种悬念,让我们去猜测:究竟是什么导致了一开始的情境?这里小小的戏剧性也是建立在对于周围环境的掌握之上——只有对松树、松果、松鼠以及松鼠剥落松果砸在房顶上的声音了如指掌,才能下意识地捕捉到“松果落”的声音,写成这样的诗句。我们可以想象,诗人在房中听到了房顶砰的一声,骤然想到是松鼠剥落了松果,由此又在脑海中构建了诗中描述的一系列情景。它的活泼和逸趣让人想起了“雨中山果落”这句耳熟能详的王维诗。如果“落”是王维诗的诗眼,那么这里便是将这个诗眼重新转化为一首当代的描写林中栖居的诗。它连接了唐代的诗意与《瓦尔登湖》式的荒野生活。诗中描述的情景并不是诗人眼前所见的实景——松鼠并未现身,而是诗人通过日常精细的观察和积累的经验,重构的想象的景观。斯奈德似乎对这种联想机制乐此不疲,在一首题为《嚎叫》的诗中写道:

从矮树丛中跳出

一只山猫追逐一只家猫。

撞击——嚎叫——静寂。

松花粉又安定下来。

这首诗也是以一个突然的声响打破寂静又复归宁静,采用了以声写静的笔法,“山猫”(bobcat)、“追逐”(bursts)的爆破音与“静寂”(silence)、“安定”(settles)的咝擦音相结合,一动一静、一重一轻,合奏了夜的声响,反衬了夜的静谧。

Ⅲ 雷克斯罗斯的声与景

雷克斯罗斯也颇善于调用咝擦音来表达静寂。在他的《鹿柴》译本中,这一声效得到了完美的展现:

山野深处

无人来过的地方

只有很久才会有

某个像是遥远的声音,

低斜的日光

透过阴翳的森林,

又闪烁在幽暗的青苔上。

译诗中咝擦音循环往复——“某个”(something)、“声音”(sound)、“日光”(sun)、“透过”(slip)、“青苔”(moss),摹写了窸窸窣窣的林间风声。相较于斯奈德的版本,雷克斯罗斯的《鹿柴》译本更为自由、松散,无拘无束。在雷克斯罗斯的笔下,王维是一个声音的诗人,他的《续中国诗百首》(1970)所收录的五首王维诗均是以“声音”为主题,而王维诗先后的几首唐诗也是重点描写声音的诗作。王维的意象常被雷克斯罗斯作为关键词抽取出来,化用在自己的创作中:

树叶不动。我独自

在一百座

空山中。蝉,

蚱蜢,蝈蝈,蟋蟀,

一只又一只,全都

寂静无声。

这里复现了王维诗的含蓄蕴藉,以秋虫逐次的喑哑无声写空山的沉寂,声响与动作回归于“寂静无声”,表达了“林薄暮兮蝉声远”直至消失的效果。这一思路多次出现在雷克斯罗斯的诗中:“时而,一只猫头鹰鸣叫。/啮齿动物匆匆奔跑,修筑/它们的冬巢,在这黑暗的时刻。”让人想起“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,虽一冬一春,季节不同,但取径相似。雷克斯罗斯对于这类山林意象情有独钟:

暖风吹着松花粉

模糊了镜面

拨动了琴弦。

山的高处

野樱还在盛开。

这里出现了王维诗中常见的两个意象:松和琴,琴如“独坐幽篁里,弹琴复长啸”“旧简拂尘看,鸣琴候月弹”“酌酒会临泉水,抱琴好倚长松”;松则如“明月松间照,清泉石上流”“声喧乱石中,色静深松里”“泉声咽危石,日色冷青松”。两者皆可发声,又皆可表达静默。它们反映了诗人体物见情的独有方式,情感与思想随物自见,不需多余用力。在诗歌结构上,“花儿独自开放式”的结尾方式也出现在雷克斯罗斯的其他诗歌中:

松树枝叹息

在黑暗中。生命之水流淌

在干枯的芦苇中。

满月下,香气扑鼻

弥漫在白色的夜里,

就像新雪的芬芳。

一棵不知名的树开了花,

在我的小屋的窗外。

诗中描述的景观,由远及近、层次分明,从松树、流水到满月、花树,一幅又一幅小景的铺排、折叠,也是一个从有声渐转为无声的过程,反衬了静寂与安宁。诗的结构亦是动作在前,发生地在后:叹息——在黑暗中,流淌——在干枯的芦苇中,香气扑鼻——在白色的夜里,开了花——在小屋的窗外,全是由最直接的感官体验转到随后观察到或联想到的处所。松声、水声,而后是无声的芬芳与花开,由听觉引出嗅觉、视觉,也符合我们的认知:先闻其声,然后是气味,最后是看到具体的景象。在这里,花树兀自开放,不以人力为转移。花开花落,一切皆是自然而然,立意如“涧户寂无人,纷纷开且落”。它的核心是一个静态的、自足的状态:

巨大的柏树下,

在长满苔藓的石头

和竹草之间,到处都是

小鸢尾白色的星星。

森林里充满了香气。

Ⅳ “清凉”的译法与声效

除了听觉的表达,在视觉与触觉的表达上,雷克斯罗斯也附加了声效。他在一首诗中提到了清明节:

清明(Ch'ing Ming)之夜——清(Clear)和明(Bright),

鹌鹑胸脯色的天空与雾气缭绕的群山,

巨大的铜锣轰鸣

在赤色的日落中。今晚

天要下雨。明天又会

再次清凉(clear and cool)。

清明(Clear Bright)与清凉(clear and cool)四个清晰明朗的爆破音前后唱和、混响。诗中雨后转晴的描写回应了王维的诗句“空山新雨后,天气晚来秋”——只是季节换到了春天,在雷克斯罗斯对这首诗的译文中,也出现了“cool”与“bright”两个词:“在新雨后空旷的群山中/晚上天气凉爽(cool)。很快就要到秋天了。/明(Bright)月照在松间。”

这首诗也是写山中景象,而静谧则转为清脆的声音,落在“清凉”一词上。在汉语中,“清凉”二字让人顿感舒爽,像是有清风习习。“清”表达的是清爽、不粘连,而“凉”指的则是一种舒适而又不至于被冻到的温度——它和“冷”显然不同。在英文中,“clear and cool”(清凉)两个词看似平常,实则来自典籍的英译。《华严经》有“心得清凉”“身之与心皆得清凉”等句。在英文版本中,“清凉”的译法便是“clear and cool”,看似直来直去,但又是神来之笔,还原了“清凉”二字朗朗上口的读音。英语习语有“cool as a cucumber”(像黄瓜一样凉),读起来有一丝凉意,而“clear”作“清晰”“清澈”讲,也有几分凉气——就如“清”字在汉语中,虽无温度,却自带寒意,素来受诗人青睐。朱子《观书有感》有“问渠那得清如许?为有源头活水来”一句,作为劝学的名句,极为深入人心。这里面“清如许”三个字,让人莫名地觉得清清爽爽,似乎耳畔有清脆悦耳的“磬音”,富有音乐美。仔细想来,三个字皆是小开口的齿头音,读的时候需要嘴部肌肉紧张,舌头抵着上牙膛子,拿腔拿调地发出音来——让人想起李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的尾韵——雷克斯罗斯的英译李清照词,亦收录了这一首,也是如实地直译出来:“Search.Search.Seek.Seek./Cold.Cold.Clear.Clear./Sorrow.Sorrow.Pain.Pain.”(寻。寻。觅。觅。/冷。冷。清。清。/凄。凄。惨。惨。)一连串的齿头音,表达了缠绵低徊的情绪。这么一来从发声上说就要紧张起来,口部松弛了读不清楚,也恰好渲染了小心翼翼的态度,与诗中所要表达的严肃、审慎的读书态度互为映照,声音与意义的结合颇为贴切。

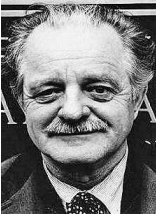

肯尼斯·雷克斯罗斯 资料图片

许渊冲在译朱子的这首诗时,将“清如许”译作“clear and cool”(即上文所说的“清凉”的译法),几乎连发音的方式都照搬了过来:也是舌头、嘴唇、齿尖都要用上,从“clear”到“cool”的曲折变化,恰如从“清”到“许”的曲折变化,还原得恰到好处。这个选择在声效上是难得的对译,确实高妙。另一方面,经由如此操作,许先生把佛经里的“清凉”借来了,用以翻译大儒的诗句,嫁接得颇为有趣,给原诗降低了些温度。如此,这个译本有几分清冽感,也恰巧隔着多重的距离,在另一种语言中与雷克斯罗斯形成了奇妙的回响与共振。

总而言之,斯奈德与雷克斯罗斯在王维的诗中找到了相契的气质,从而可以各自涌发出具有王维风格的诗歌。他们均从王维诗的声音美学中悟到了作诗之法,通过创造性的化用,形成了新的表意方式。在他们的翻译与创作中,一首诗也是一个声音的装置,诗中的声音表达既是身体性的又是精神性的,作为直觉的、即时的体验,构成了一种微妙而深刻的力,施加在感官与思想之上。

《光明日报》(2024年01月04日 13版)