我为什么写《疯狂的老绣》

我为什么做疯狂的衣服

我的职业很有趣,是行吟者与裁缝的结合体,起初的立意就冲着奇装异服,参照我妈的评价:“让胳膊不是胳膊,让腿儿不是腿儿。”我妈的白眼并没有让我止步于伟大的理想,那时候,我希望满街看过去应该是穿得奇奇怪怪的人,自由的、缤纷的、没有章法的,正如《疯狂的老绣》书中所言,“对于要缝什么,我早就摩拳擦掌,心中气鼓鼓的,需要通过做衣服发泄出来。你瞧,这世界什么都事先规定好了,山是什么样子,牡丹花是什么样子,道路是什么样子,麻婆豆腐是什么样子,河里的鱼是什么样子,大学是什么样子,哲学是什么样子,甚至连吃饭、恋爱是什么样子,都自动生成程序了。衣服该穿什么样子,时装杂志、T台秀、偶像剧都预先给规定好了,大众照葫芦画瓢。凭什么呀?还有那么多好玩的东西没有被发明呐。尝试与体验不应该从衣服开始吗?”

如果没有,那么我就去创造一个这样的世界。人得存在,存在就得表达,通过某种创造,艺术、音乐、诗歌等。我自然是没打算好好做成大家期待的岁月静好的款式。“反正横竖是静不好的。”就按一个狂野的自由主义者对美的理解来做,“把破烂袖子设计在膝盖,让五彩知了飞上她的帽子,让长开不败的花朵堆砌在肩膀,让悲观者无力,让勇敢者前行。”我兴致勃勃地开始寻找一种奇特而美丽的元素,给灰扑扑的岁月穿上华丽的皮囊。例如老绣片。

老绣片的确是我满意的题材。你看,它们斑斓、颓废,富丽与凋敝并存,细密的针脚里有无限的故事,任意打开一张绣片,如同展开春日自然风光画卷,或是赏析一首动人的小诗。将它与现代服饰结合,则是另一番天地。目之所及,皆是故园春光,昔日绫罗绸缎依稀存有软玉温香。那种奇妙的感觉无法替代。每张绣片都有独自的内在小宇宙,它们的色彩、纹样、图案、针法无一不在做审美与思想上的表达。

简直太有意思了,用老绣做疯狂的衣服。我在服装中大量加入古董绣片的元素,后来,“我还做过许多破烂风格的裙子、上衣,碎绣片与碎布拼接,掺入大小、形状不一的各年代绣片,与牛仔、灯芯绒、老棉布、丝绸混合缝出来,不规则的下摆裙边,不规则的领口与袖口,很适合做丐帮帮主加冕仪式上的礼服,宏大、颓废,破烂得所向披靡,像碎了一地的五彩琉璃杯子,奔放中透着痛心。”

至于为什么要做这样疯狂的衣服,天晓得诗人为什么要写诗,夜莺为什么要歌唱。“在动荡的搬迁中,我心里却在想其他事情,例如,我想做一件诗意的开襟袍子,上面要有松枝、梅花、仙鹤的模样,衣衫轻盈而辽阔,和这个世界保持足够的距离。这个念头在我心里盘桓了许久,像春秋战国时期楚国的凤纹一样缥缈其翔,神游虚空,如何用具体的绣片与面料体现,则是一个问题。面对不断破坏的现实生活,我竭力想做一件诗意的衣裳。”

在我出生地湖北一个小镇子,在我对世界有了朦胧期待的起初,刺绣并不是人们日常生活中突出的元素,它更多属于已经消失的旧时代生活,依稀在某一次偶然打开古稀老奶奶的箱底、窥视到旧物上绣着一枝花儿才得一见。而楚地自古是植物的宝藏,陌上、林中的植物在潜移默化中对后来的创作有了重要影响。

书中写道:“当我还是一个幼童的时候,有一阵子寄住在乡下、我爸爸的好友刘爹爹家以度过炎热的夏天。暮春已过,粉白的野花落尽了,每日傍晚,我和他家的小女儿在住处后山的山坡上流连忘返,山中见尽了后来我在老绣片中见过的人间美色——成片如云的粉白山桃花开在山涧,春风吹来,落花拂面,而在清代丝质帐幔绣片里则抽象成圆润的团状小花与尖尖的绿叶,往往是作为配花出现在牡丹旁边;无人采摘的野月季坡上丛生,与荆棘交缠在一起,在民国大红缎地裙下摆则幻化成舒展起伏的缠枝花纹;绣片上饱满玲珑的石榴与山中的石榴并无二致,多了些天真的喜气。”

疯狂的衣服当然少不了做立体植物,像试着造一个逝去的梦。“我做了一条冬季红地老缎面的A型半裙,衬了薄棉胎,松松的腰……极简炼的裙面上只有一处图案设计:矮枝、芒草、桃金娘和一只振翅的蝴蝶,算是对童年遥远的问候。我还做过许许多多的浆果主题设计的服装:覆盆子、茅莓、金樱子、火棘子、灯笼果、黑老虎……我用布料或绣片的碎料捏合、缝制,以不同的手法表现它们各自鲜明的特性,幻化、重生,体现在上衣、裙子、包包、腕饰、帽子等作品上。”

衣服是设计师的存在表达,同样也是客户对当下的生命态度。服装比较不幸,它是不断被厌倦的艺术,去年流行过的焦糖色今年像屎,高腰裤重回潮流的浪尖,喇叭裤又跑出来了,上一次出现在街头还是40年前。时尚如流水,潮流是个好东西,愉悦又轻快。我们欢喜的早晚会厌弃,我们唾弃的早晚会返场,如此这般,折腾不了几个回合,一生就完了。

我为什么写《疯狂的老绣》

写书肯定比做衣服有趣,这是毫无疑问的。

在过去20年的职业生涯里,我没干出什么名堂。一个怀里揣着作家梦的小裁缝,现实就这么跟我不对付,没感觉彼此映衬,反而彼此淹没。例如,总会有买过我设计的衣服的客户走进店铺,挥动某条裙子说:“我觉得你写书比你做衣服更好。”

这么说是几个意思呢?总感觉不像是对我文学才华的赞许。隔不了多久,必定有一两个不怀好意的家伙分享我的书《寻绣记》或《白日梦》,对书的装帧设计热烈赞美后,捎上一句对我服装设计的评价:“我觉得你做的衣服比你写的书好。”

反正每次都是他们赢了。

我最推崇的作家之一——捷克作家赫拉巴尔用小说《过于喧嚣的孤独》解释了职业与文学的意义,他写了一名废纸厂打包工的40年心灵史,人在职业中生长、衍生出新的性格,就像树木生出新的枝桠一样。我想到了自己,“推开三楼绣片库房的大门,就像秘密潜入蜜蜂王国的巢穴,密密麻麻的绣片堆积如山,每一只麻袋都结结实实塞满了绣片,一摞摞码在墙沿,从地面一直码到天花板,里三层、外三层,密实地填满了东厢一整间屋子,中间只留出横竖两条窄窄的通道,宽不足一米,用于搬运、通行……只要你悄悄走进来、屏住呼吸,就会听到周围绣片的窃窃私语,有的在吵架拌嘴,有的在唱歌,有的在说梦话。稍微发出响动,它们立即就闭嘴了。西厢房的地面上码成一堆堆的绣片,清代、民国时期均有,有些零星散落在屋子中央,汉族的裙子、苗族的围腰、白族的帐幔、壮族的织锦……晚上我住在这里,摊开角落里的被褥,便成了床。连接东西厢房的是一间独立的屋子,这里有楼梯通向二楼,门边有一面大镜子。在房间的正中央最醒目的位置放有一张大案台,长两米,宽一米,高一米,上面放着零星的绣片、几块面料、剪刀、纸板、书,这是我每天工作的地方。”

写一本跟老绣做衣服有关的书,但是我不想好好写老绣,也不想好好写衣服。毕竟老绣是用来看、衣服是用来穿。唯独人与老绣、衣服的故事是我最想表达的。我找到青岛出版社编辑王宁,游说道:“世上有意思的事有那么多,例如用老绣做衣服;有意思的书也那么多,我们可以更大胆一点,写老绣可以说话、聊天、吵架,面料有自己的思想,写人的故事,也是写每一件物品的一生。”

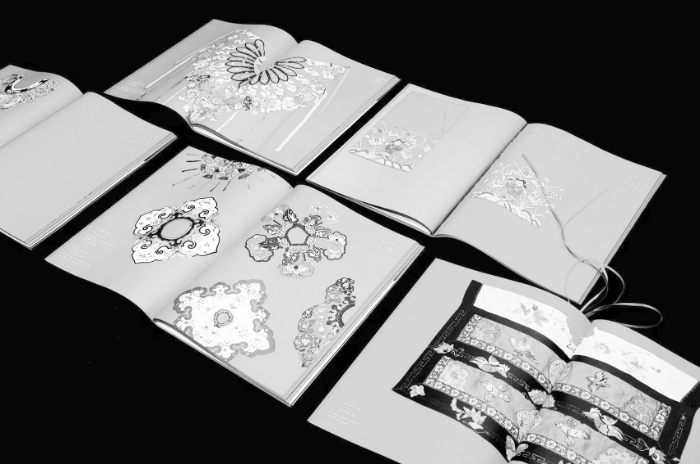

在书中我写了老绣世界中的不可思议,更写了一个理想主义者如何在现实中一败涂地。但这并不是一件坏事情,看一个裁缝如何度过20年,如同看一朵花的盛开与凋谢。感谢出版社对我的纵容,他们非常有勇气做了大胆的尝试,虽然他们拿到书稿时气坏了,可是依旧给予我最大的理解与尊重,最大限度地保留书中出格的锋芒与不合时宜的天马行空。感谢书籍设计师许天琪同样做了大胆的尝试,突破想象力,用新颖的装帧手法体现她的理解。我拿到样书时也气坏了:“这是书吗?”

“这怎么就不是书了?”“不是说好要疯狂一点吗?”编辑说。

我听了转怒为喜,越看越爱。

是的,在《疯狂的老绣》中,世界奇幻又自然而然,月光下的树叶子凝结着怅惘的诗意,每张绣片会说话,绣片之间会吵架,花朵的盛开仿佛劈里啪啦,缝纫机会跟师傅聊天,河里的鲤鱼和岸边的人互怼,糊灯笼的寂寞小裁缝心里有无限的怨气,雪山耸立在高原,两只猫儿要在屋顶削出一个老大来,一台名叫“上海小姐”的缝纫机狂狷而矫情,一切都是那么疯狂而自然而然,绝望的、绚丽的、与青春有关的呈现与讲述,以美学为皮壳,字字写尽人生残酷。

我写了一位造梦者的20年离经叛道的独行路,终于先锋变主流,让信念无枝可依。写了一位裁缝想对世界说的话,这本书也是献给理想主义者的一朵玫瑰花。(张书林)