胡伟:三十年挥之不去的“书卷”

胡伟先生在展览现场

我在国外生活学习20年,到处走,看了很多博物馆,我非常喜欢青铜器的锈斑、陶和瓷的包浆……因为这里边带着几百年,甚至上千年的“人”的味道。但是看过走过这么多,回过头,还是这个“书卷”,挥之不去。所以我从十年前就在想,我要是做展览的话,就做一个厅,名字就叫“书卷”。

——胡伟

2019年5月10日,“物墟·象浑——胡伟个展”在北京798艺术区·唐人当代艺术中心的两个空间同时展出,这是胡伟先生迄今为止最大规模的展览。展览呈现了胡伟自1997年回国至今,20余年来持续的艺术创造。展览作品恢弘博大的气势与厚重沧桑的视觉力量,引起观者强烈的反响,在艺术界引起广泛关注。在展览开幕之后,我们来到展览现场,对胡伟先生进行了现场采访。

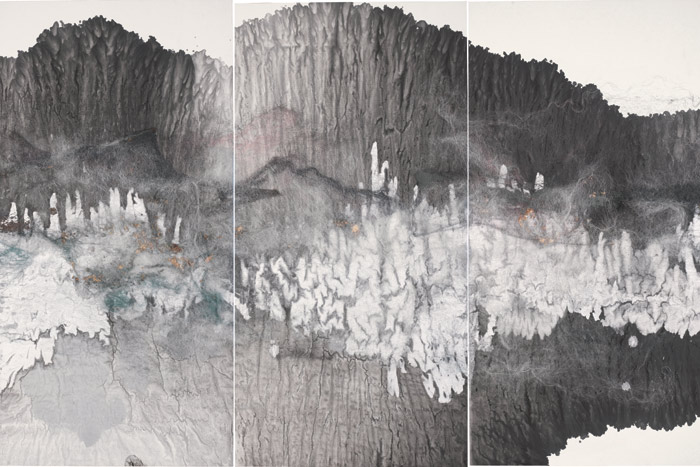

“物墟·象浑——胡伟个展”的“书卷厅”

艺术中国:三十余年来,您第一次举办大规模的个人展览,这对您艺术生涯的意义是什么?并为我们介绍一下重点作品?

胡伟:我们所在的这个展厅我称之为“书卷厅”,这个主题我前前后后思考了30年。我1987年到日本留学,那个时候日本经济好,拿得起保险金和借展费。当时日本有270多个美术馆,东京好展览非常之多,起码一天得有三、四个。一些大财团的美术馆,也在展日本收藏的中国艺术品、本土的屏障画,还有一些文物青铜器、陶瓷等,我看来看去,觉得挥之不去的就是两个字——“书卷”,这是中国文化艺术里很核心的一种气质。

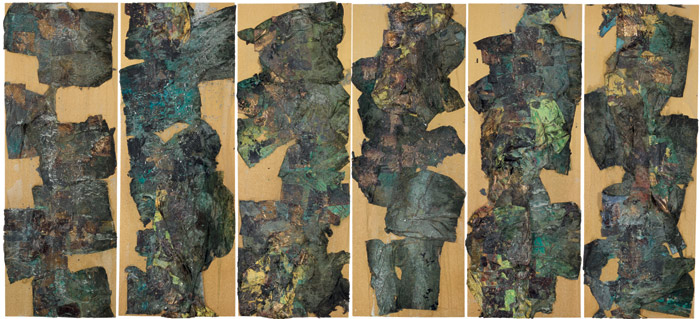

《书卷》十五 90x360cm 木质构造、宣纸、麻布、矿物·植物·土质颜料 、金银粉、金属渣 2018年

1992年我和平山郁夫老师去法国巴黎的吉美博物馆。他在那里捐赠了一个地库和一个顶层的展望台。当我来到馆长的办公室,就发现他办公室里挂着的都是宋元卷轴画,我问他为什么挂这么多卷轴画?他就说看过那么多艺术品,中国卷轴画里有股气息让我魂牵梦萦,飘扬不散。这次谈话,也给我留下了很深的印象。

《书卷》十 90x360cm 木质构造、宣纸、麻布、矿物·植物·土质颜料 、金银粉、金属渣 2014年

后来我在国外生活学习20年,到处走,看了很多博物馆,我非常喜欢青铜器的锈斑、陶和瓷的包浆……因为这里边带着几百年,甚至上千年的“人”的味道。但是看过走过这么多,回过头,还是这个“书卷”,挥之不去。所以我从十年前就在想,我要是做展览的话,就做一个厅,名字就叫“书卷”。

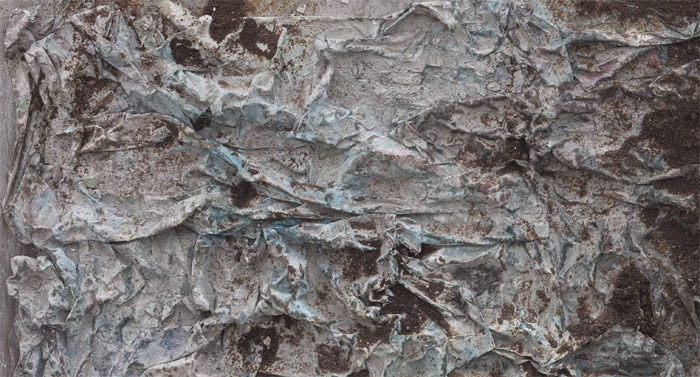

胡伟《书卷》局部 木质构造、麻纸、矿物·植物·土质颜料 、金银粉、金属渣 2018年

这套《书卷》就是我按照90X360厘米的尺寸,断断续续地做了20件,观众能看出来每一块都不一样。它基本上集合了我对古代遗存的整体感受,包括古代壁画的现状美感、青铜的锈斑锈蚀,我们叫“黑漆古”、“水银沁”等,它都是从里到外发出来的,中国文化厉害就厉害在它是由里及表的。它是从里边来,往下沉,经过一百年、两百年,它不断在生长。我在课堂上常常提到中国艺术是生长的艺术。

《书卷》局部 木质构造、宣纸、麻布、矿物·植物·土质颜料 、金银粉、金属渣 2018年

中国的古典是生长的,它生长到今天,经过一百年之后又变化了。比如敦煌、克孜尔的古代壁画,是经过了几百年、甚至上千年的风侵雨蚀,刀兵水火,形成了今天的面貌。它呈现给我们丰富的内容,形成了适应我们今天的审美需要的一种美感,我们叫做现状美感,其实它和当时的壁画已经是两回事了。我就从这些东西里去寻找我的需要。这20块板子,每一块板子都有我对一段历史的追溯和探访,走到马王堆、走到海昏侯……

胡伟《书卷》局部 木质构造、麻纸、矿物·植物·土质颜料 、金银粉、金属渣、箔 2018年

这些作品都是用纸做的,除了有一件是用皮纸,其它都是宣纸。把宣纸变成铜、变成铁,变成金和银,变成腐蚀过的效果,我们把这个课题叫做“质量改变”。把我对历史的整个钟爱与陶醉在遗址中的情怀集中在一起,创作了这件《书卷》,一共是80米长。

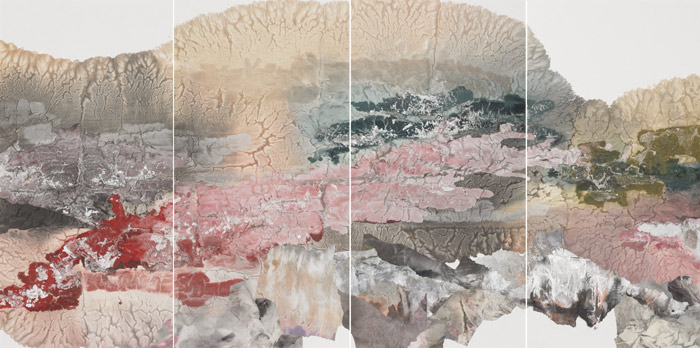

《书卷》 122x244cm 木质构造、麻纸、麻布、宣纸、矿物·植物·土质颜料 、箔、金属渣 2015年

这件作品也是一样,如果让我讲一句概念的话,应该是“浑化无迹”。正好与展览主题呼应在一起,物墟·象浑,但这个“墟”不是一个已经毁坏掉东西,而是一种物质。有人讲我这一套叫“书卷美学”,我不置可否。其实我已经把“书卷”这个概念变幻成一个文化体量了,它浑化无迹,已经融合在我们对中国历史的一种认识和感悟之上。

所以说我在做它的时候,我就觉得我没必要再去思考纸是哪层纸,谁摆谁,谁压谁等。因为这套作品我做的比较晚,是2018年底才去思考。做的时候就是放下了,什么都不要了。只要一个“味道”,我对书卷30年来的一种思考和追慕,不再挣扎,只是表达出我对“书卷”这种厚重历史的感受。

《书卷》 122x244cm 木质构造、麻纸、矿物·植物·土质颜料 、金银粉、金属渣、箔 2018年

中国文化历经上千年风雨动荡,经过了这么多的事件,但“书卷”这个概念是抹不掉的,它完全融化在了中国文化的最深层,又不断地把气息发上来,引导我们去思考当代问题。我曾经有几篇文章讲怎么样把古典带到今天来,我觉得沉下去又升起来的这种文化气息是真正的古典。它不是三字经、百家姓、敦煌等一个具体的东西,而是对文化的一个整个思考。

对一个艺术家来说,如果对历史整体的认识化成一种感受贴到身上来,就是把古典带到今天来了。同时,他对当下社会、对国家文化需要等问题的思考就容易多了。现在有很多展览,大家看上去不是很满意。我经常担任全国各大展览的资深级评委。我们在评画的时候,不断地在讲出现了全国性的一个新问题——样式化和套路化,比如工笔画有两、三个形式,水墨画有两、三个形式,基本上就完事了。根本的原因就是这些作者没有对中国的历史、传统、文化有一个独自的思考,还是在模仿一种绘画效果,或者是陷到一个主题里边去。仅仅是考虑主题性,而不是把主题性和艺术性结合起来。主题重要,艺术性也重要,没有好艺术表达的话,主题也就不存在了。

《书卷》 200x200cm 木质构造、宣纸、矿物·植物·土质颜料 、箔、金银粉、金属渣 2014年

艺术中国:您在遍览中西艺术传统后,提出“书卷”这一概念,它是否代表了中国文化的核心意象?

胡伟:东方神韵和意蕴在什么地方,这个话题有点大,但是有一点是很清晰明确的。中国的美,是举重若轻的。比如讲中国画离不开水,我们在教学里讲“水落石出”。我的作品都是用了很多的水,一块板子在调上颜色以后,200盆水是浇过的。水走了以后留下的是我的,走了的就与我没有关系,这有一种东方思想在里边。比如大善若水、静水流深等,它是一个看得见摸不着的存在,这和西方很不一样。西方是看得见,更能够去摸得着,只要看得见的,一定是存在的。但中国不是,它有的时候就是摸不到,浑化无迹、气概成章。

什么叫气概成章?其实是在讲一种胸怀。在一种情怀下,形、色、结构都没有了,化作一种感悟,去成功一个人。比如黄宾虹的积墨,积的是什么呢?其实是他所寻找的笔笔生发、没有尽头的感觉。黄宾虹有很多作品画了很多年,他不是没有能力画成一张完整地画,而是从里边去找他的一种情感上的需要,就是对中国的毛笔和水在纸上留下的痕迹,无限延展的一种情怀。我选“书卷”这个主题,也是“书卷”这个概念的文化延展性很大。

《书卷》 220x200cm 木质构造、麻纸、麻布、宣纸、矿物·植物·土质颜料 、箔、金属渣 2015年

因为工作关系,到世界各地去得多,走的时间越长,看东西越多,越愿意回到一个很平素、简单、实在的一个东西来,就是我面前的这张纸。这张纸承载着我对中国历史的全部认识,对东西方考察的全部的感受都在一张空白纸上。我从一滴水开始做起,不断的把我的各种感受往里边加,最后用无数盆水把它淹掉,把它再冲走,到最后我认为冲不动了,我满足了,留下来的往往恰好是我需要的。

在这样一种状态下,做的这个东西很简单朴素,完完全全是从一张纸来的,用各种各样的茶熬成汁,先是一滴水下去,以后又是一滴茶,托开了以后用各种各样东西“塑形”,把中国历史曾经感动过我的表现进去,像海昏侯墓出土以后,墓葬里棺盖上的漆板那种一层压着一层的文化,它是透着缝隙让你往里边看的,引导你走到一千年以前,让你不断地往里走,一直往里走。所以我套《书卷》是随着我的认识变化不断在创作,做了十年整。

二十个板子做完的那天,我对这个主题的追求,基本上是松了口气。可以先放一放,也可能还不成熟,或许到最后我的艺术上还有一个什么东西,整个把它淹没一下。因为我的很多的作品都习惯,做完以后再淹没掉。但这都是以后的事了,可能再放个三、五年,整个摆在一起我从上面搭个脚手架,整个的把它灌掉了,还不知道。那时候又是一种心灵上满足。现在我觉得是可以的。

“物墟·象浑——胡伟个展”展览现场

艺术中国:您如何看待材料的拓展对中国画发展道路的拓宽?

胡伟:谈中国画离不开两个东西,一个是用笔,一个是结构。用笔,比如折钗股、屋漏痕、锥划沙等;笔墨结构是把物象归纳为结构,比如画竹叶,个字、分字、介字等,然后再把它们集合起来。这已经差不多是中国画的用笔和结构差不多是走到现在的创作法则了,但我觉得中国画的根本不在这里。

叶浅予先生说的特别好,他一句话把中国画争论了半个世纪的教学问题谈清楚,他就说中国画的问题是软、硬笔头的问题。软笔头指的就是中国的传统,包括笔法、用笔、笔墨结构等,硬笔头就指的是西方。我们接受了西方,也融化了西方,把它融化到我们传统里边就去了。那么就要把硬笔头用软,把软笔头用硬,这是叶浅予整个教学主张的核心所在。

《雨芭蕉·秋》170cmx360cm 综合材料 2015年

很多媒体在采访我的时候,说是我画画是用盆,不用笔。我觉得用盆和用笔都是一件事,笔在心中而不在手上。我的心里边有着起承转合,有浑化无际,有折钗股、屋漏痕,这个时候我用盆和用笔是一样的。

这就要谈到另外一个问题,中国画延续上千年来一直是在体验毛笔在纸面上行走的一种感觉,但是也不能忽略泼墨泼彩,像张大千、贺天健、刘海粟等,体验彩和墨在坠落时候的一种感觉。这两个感觉,实际上都可以归纳到中国画的用笔里边来。我个人觉得这在中国画的发展里都不是问题的,我们不能用古人的一些法则和教条,去衡判我们今天的艺术创作。今天的艺术创作应该是以艺术家个体思考核心,以艺术思考营造的艺术境界为方向的一种艺术劳动。

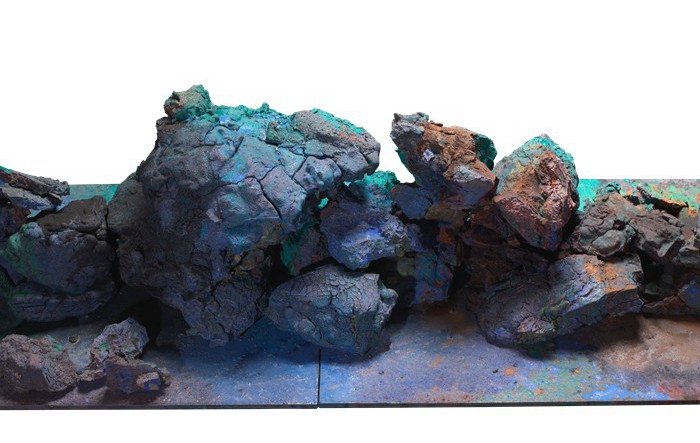

《青绿山水》(局部) 木质构造、大漆、陶土、矿物·植物·土质颜料 、金银粉、金属渣 2016年

艺术中国:您提出了很多像“水落石出”等具有中国思维特点的创作理念,这与西方的创作方式很不一样。

胡伟:“综合材料绘画”这个提法本身就很中国,在西方是没有的。西方当代艺术主要讲架上、立体和影像。在中国美术的发展过程里,我们讨论过多少次,想不出一个词来,可以让它从国、油、版里边走出来,或者是怎样能够有一个东西能够成为国、油、版、壁这些画种的创新平台,好多的想法都有过,多种材料、多媒介等,讲越讲越糊涂。

到最后我们还是觉得朴朴素素的就是综合材料绘画。综合材料好理解,绘画就是限定在架上。因为我们是在中央美院中国画学院的教学空间里边,从中国画的当代艺术表现和材料语言研究两个线上往前走,我的学生里边现在也是风格样式多种多样,变化都很多。

《祥云》140x700cm 宣纸、墨、矿物·植物颜料 2007年

艺术中国:有评论家说在中国当代艺术面临某种困境的当下,您的作品中看到中国当代艺术的希望,您怎么看?

胡伟:当代的问题要叫我来看,是一个简单得不能再简单的事情。古典即当代。如果对古典没有认识的话,当代怎么谈呢?当代就是我们当下对社会的认识。再以敦煌为例,那么多美轮美奂的画面,它仅仅是画面吗?并不是。它是千百年来各种痕迹,把古代壁画变成了一个新的画,这个新的画是很当下的,正好和我们今天的审美需求重叠在一起。

《祥云》(局部) 宣纸、墨、矿物·植物颜料 2007年

所谓当下的艺术,一个是古典艺术,就是传统文化走到今天的,我们认识到的,能够唤起人们对当下生活美的想象的一种质素,第二就是艺术家在古典艺术里边,找到了一个自己发展的东西。当代不是追求来的,也不是一个样式。大家一提“综合材料”,就要提到塔皮埃斯、劳森伯格、基弗,难道他们就是样板吗?中国有很多的艺术家,只要在自己的古典里边找到内容,其实可以做的和他们一样好,甚至还要好。

所以我经常在想,为什么我们天天讲中国水墨画,但是大部分水墨画家就不用水呢?他们完全没有运用好水的这种价值。水落石出、静水深流、上善若水,很多的中国的概念,在西方都是就没有的。我觉得中国文化里边有很多东西,我们天天听,天天说,但没有去做。没有去做的话,慢慢它就走到一个角落里去了。

《黄山云雾》136cmx490cm 综合材料 2015年

艺术中国:您刚才提到有些作品可能还会再完善,您怎么认识一个作品完成度的问题?它是一直在生长变化的吗?

胡伟:这是一个学术问题。我做作品往往是从大的一个主题出发的,如果说是村庄集市等小主题,可能画完就画完了。但随着我对主题的进一步的思考,以及一些感性认识加进来以后,它是在变化的,这时候我的这类作品就成为一个生长的作品了。

《黄山云雾》(局部)136cmx490cm 综合材料 2015年

还要看一个艺术家要把握什么,比如这次展出的“饕餮”系列,都是课堂示范。我在展览之前,就想再收拾一下,但有位艺术家朋友劝我不要动了。他说那种生涩是永远也不能再获得的,那种不完整,恰好反映了你在那个历史时期思考的一种高度。今天你有了新的想法,把它再画完,就把历史的痕迹抹掉了。因此以前的作品我都没有再动,很朴实地把那个时期作品拿过来给人看。

所以在“书卷”厅里,我刚才谈到还不是很满意,可能过几年,会整体的来一下,这是一个愿望,也是一种豪情,但可能也没有必要。它就是我在2018年完成的一段历史,永远地留给了我的艺术。

(采访/撰文 勾霞 许柏成)

《雨后》 中国画 98cmx98cm 2014年