中华传统文化是敦煌文化的根和魂

敦煌学的研究对象是敦煌文献、敦煌石窟艺术、敦煌史地和敦煌学理论。敦煌文化,是中国传统文化在敦煌这个特殊的地域,吸收了东传的佛教等外来文化后而产生的地域文化。因此,敦煌文化的特点,就在于其地理条件的特殊。研究敦煌文化,不仅要聚焦敦煌在丝绸之路上的“咽喉”地位,还要关注敦煌文化的基础与背景——河西史地、五凉文化。

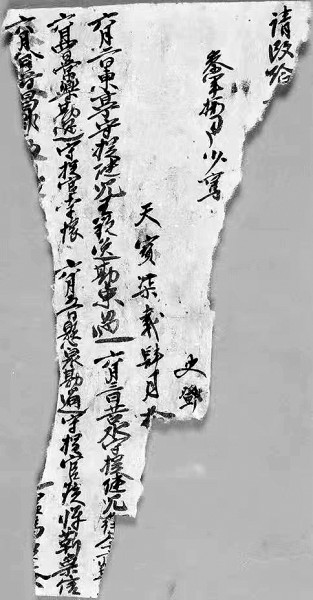

敦煌文书 资料图片

敦煌文书 资料图片

一

古代敦煌被称为“华戎所交一都会”,是中西文化交流的“咽喉”之地。作为古代中外文化交流、融合、汇聚窗口的敦煌,其本身就是中外文明交流的产物。

研究敦煌学,就要将其放在河西乃至西北史地的大视野中,如我们在讨论敦煌名称的含义时,一直在争论敦煌是汉族名称,还是少数民族语。敦煌的名称最早出现在《史记》《汉书》中,是汉武帝设置的河西四郡之一,如果将敦煌名称的出现与武威、张掖、酒泉合并考虑,可能会有新的启发。

敦煌文化是各种文明长期交流融汇的结晶。由于敦煌处于丝绸之路要冲,长期持续的多元文化的交融荟萃,吸纳了不同地区、不同国家的文明精华,催生了敦煌莫高窟和丰富多彩的敦煌文化,从而也丰富了中华文化的内涵。

从敦煌的历史可知,敦煌文化并不是西来的,而是在河西文化的基础上,吸收了东西不同文化而形成的一种新的文化。据敦煌遗书P.3720《莫高窟记》载:莫高窟“右在州东南廿五里三危山上。秦建元中,有沙门乐僔,杖锡西游至此,遥礼其山,见金光如千佛之状,遂架空镌岩,大造龛像。次有法良禅师东来,多诸神异,复于僔师龛侧又造一龛。伽蓝之建,肇于二僧……”末署“时咸通六年(865年)正月十五日记”。从这段关于莫高窟创建的材料可知,莫高窟的第一个开凿者乐僔是“西游至此(敦煌)”。所谓“西游”,就是从东到西。乐僔是“西游”到敦煌的,即从敦煌的东面来的。敦煌之东是酒泉、张掖、武威、兰州、天水、长安……也就是说,乐僔是从东(中原)“西游”到达敦煌的。到了敦煌后未再继续“西游”的原因,是看到了三危山的佛光,即“见金光如千佛之状”,所以就留下来开凿了莫高窟的第一个石窟。

从科学的角度看,乐僔当时所见的金光千佛,自然是一种幻觉,但这种奇景,我们今天在莫高窟仍可看到。因为莫高窟对面的三危山,是剥蚀残山,山上无草木,岩石为暗红色,其中含有石英、云母等矿物质。夕照反射,常灿烂若金光。电影《海市蜃楼》的开头,就采用了这种原理。当然,乐僔对这奇妙的自然景象无法理解,就完全归之于“佛”了。

乐僔以后,《莫高窟记》说“次有法良禅师东来”,《李克让修莫高窟佛龛碑》更明确记载:“次有法良禅师,从东届此”,即法良也是从东面来到敦煌的。法良到敦煌后,“又于僔师龛侧,更即营建”,继续了莫高窟的开窟造像活动。

由此可知,莫高窟最早的开凿者乐僔和法良,都是从敦煌的东面来的。这也说明,敦煌文化并非西来的,而是中华传统文化吸收了包括印度的佛教文化在内的其他文化后,在敦煌这个特殊的地域生根开花而产生的地域文化。从缘起来看,敦煌文化的根和魂无疑是中华传统文化,在历史的长河中,敦煌始终以中华传统文化为根基,并不断吸纳、接受其他地域和民族的文明成果。

不仅莫高窟的创建者是从东面来的,就是凉州番禾县(今甘肃金昌市永昌县)的“瑞相寺”,其最早的“瑞像”故事,也是北魏太武帝拓跋焘太延元年(435年)丹阳僧刘萨诃“将往天竺观佛遗迹,行至于此(番禾县北御山)”后,预言在“东北御谷山”崖“挺出石像”。敦煌文书P.2680《刘萨诃因缘记》对刘萨诃预言凉州瑞像的描述,与P.3720《莫高窟记》乐僔创建莫高窟的记载非常相似,即“魏时刘萨诃杖锡西游至番禾,望御谷山遥礼”后,便预言“此山当有像现”。从这些材料我们可以看出,如果说莫高窟的创建者乐僔是从敦煌的东面来的,关于他的其他信息暂不清楚,而预言凉州瑞像的刘萨诃则明确是中原人,并且还曾在建康(南京)活动,无疑更增添了敦煌文化与中华传统文化之间密切联系的证据。

谈到敦煌的历史文化,无法绕开早期生活在河西地区的各个民族。河西地区早期的先民有月氏、乌孙和匈奴。匈奴强大以后,赶走了月氏和乌孙,成了河西走廊的霸主。汉武帝时,汉匈之间展开了多次战争,尤其公元前121年霍去病领导的河西之战,给匈奴以沉重的打击。汉朝获胜后,匈奴民众部分西迁,大部分逐渐融入我国统一的多民族大家庭之中。张骞两次出使西域,其目的就是联络被匈奴赶走的大月氏和乌孙共同攻打匈奴。

匈奴原为中国的一个民族,自殷周以来就见于汉文史料,其最初居住在今天山西的北部。公元前五世纪至公元前四世纪,迁到今内蒙古草原,在那里组成了一个强大的部落联盟。关于匈奴的种族,现今体质人类学通过多处匈奴墓葬人骨测量,明确指出匈奴为东亚蒙古人种,是地道的中国北方草原游牧民族。

另如月氏,在我国先秦典籍《穆天子传》《逸周书》《管子》等之中就有零星记载,作禺知、禺氏、牛氏等。月氏人的居地在今山西平鲁、井坪一带,属内蒙古草原的南缘地带。后来月氏人迁徙到河西走廊的“敦煌、祁连间”,并经营由西域输往中原的玉石生意。匈奴崛起后,与月氏争夺河西。约公元前176年,月氏被匈奴冒顿单于击破后,从甘肃河西走廊西迁到中亚伊犁河流域。其余“小众不能去者,保南山羌,号为小月氏”。迁徙到伊犁河流域的大月氏,后来在乌孙的打击追赶下,再次往西南迁,到达阿姆河上游的大夏。张骞第一次出使西域,就是为了邀请大月氏重回河西故地,共同夹击匈奴。大月氏占据大夏后,采取分部统治的方式,即在原大夏设置了五个翕侯。公元前后,五翕侯之一的贵霜翕侯强大起来。一世纪上半叶,贵霜翕侯丘就却开始兼并其他翕侯,统一了大月氏国,建立了贵霜王朝。到丘就却之子阎膏珍时,贵霜王国积极向南扩张,至公元二世纪上半叶征服印度北方。阎膏珍之后,贵霜王国的统治权转到迦腻色迦家族。可见,月氏人原是生活于我国北方草原的一个游牧部族。

再如“吐火罗”,本是民族名,中世纪转为地名,玄奘在《大唐西域记》中作“覩货逻”,并记述了其经历的吐火罗故国领域:东起帕米尔,西接波斯,北据铁门关(今乌兹别克斯坦南部布兹嘎拉山口),南至大雪山(今阿富汗兴都库什山),南北千余里,东西三千里,相当于今阿富汗北部地区。玄奘所记述的“覩货逻国故地”正是现在所说的“吐火罗斯坦”,即吐火罗的地域范围,与后世所说的“吐火罗语”的地理概念是不一致的。

西方学者所谓的吐火罗语,是指在我国新疆库车(汉代的龟兹)、焉耆、吐鲁番等地流行的一种语言。因这种语言文字发现时不知其名,西方学者草率地将一件文献中出现的Toxari比附为“吐火罗”,便将其命名为“吐火罗语”。由于发现的地点不同,又称吐火罗语A方言、吐火罗语B方言,还有所谓吐火罗语C方言。

玄奘所记述的“覩货逻国故地”是今阿富汗北部地区,所谓“吐火罗语”则是在我国新疆南部、东部流行的民族语言。在东西方的各种文献中并没有明确指称我国新疆的龟兹、焉耆地区的古代居民是吐火罗人。将这里发现的语言命名为“吐火罗语”,也没有任何可靠的根据。这种情况实际上就是由于当时中国相对落后,一些文化现象由西方学者命名的一个反映。

学术界部分学者目前倾向于将吐火罗人比定为大月氏人,但黄盛璋先生认为:“大月氏人来自东部,吐火罗人来自西部”。从文献记载而言,根本无法肯定大月氏与吐火罗为同一民族。

由此可知,关于大月氏人建立吐火罗,目前都是推论,并没有直接史料予以证明。由于西方学者将公元6—8世纪流行于天山南麓龟兹、焉耆一带的民族语言称为吐火罗语(实际上是龟兹、焉耆语),而在天山以南孔雀河流域发现了距今4000年属于青铜时代的小河墓地,其居民具有白种人特征。有些学者就将其类比等同起来,认为小河墓地居民讲的就是原始吐火罗语,他们是原始吐火罗人。这些学者进一步推论,既然月氏人就是吐火罗人,那么秦汉之际生活在我国北方的月氏民族是从西方来的。有的学者在探讨敦煌名称的含义时,也提出敦煌是吐火罗的译音,由此认为敦煌是外来的词语,并将此作为敦煌文化西来说的证据,实际上是立不住的。

正由于敦煌处于丝绸之路的要冲,长期持续的多元文化的交融荟萃,吸纳了不同地区、不同国家的文明精华,从而催生了敦煌莫高窟和丰富多彩的敦煌文化,丰富了中华文化的内涵。在历史的长河中,敦煌始终以中华传统文化为根基,并不断吸纳、接受其他地域和民族的文明成果。也就是说,敦煌文化既传承着中华传统文化的精华,同时也吸收了古代印度文明、波斯文明、希腊文明的优秀成果,从而成为举世瞩目、特色鲜明的地域文化。

敦煌莫高窟九层楼 资料图片

二

谈到敦煌文化的根和魂,就离不开敦煌所处的河西走廊。据《后汉书·孔奋传》载:东汉初期,“天下扰乱,惟河西独安,而姑臧(今武威)称为富邑”。《后汉书·窦融传》也载,“天下安危未可知,河西殷富……足以自守,此遗种处也”。当魏晋时期中原战乱时,河西地区则秩序安定,经济不仅没有受到破坏,而且还有所发展,从而成了中原人士的避难之地。“天下方乱,避难之国唯凉土耳”;“其众散奔凉州者万余人”;“中州避难来者日月相继”。从史籍文献的这些记载可知,当时的河西各地,尤其是凉州(今武威)政治稳定,经济丰饶,文化比较发达。正如胡三省所说:“永嘉之乱,中州之人士避地河西,张氏礼而用之,子孙相承,故凉州号为多士。”从而形成了“渐具地域性质”的河西文化。

敦煌文化正是在河西地域文化的基础上形成和发展的,或者说就是河西地域文化的组成部分。敦煌学的主体是敦煌文献,其中就有一些反映河西地域的社会经济材料,如西凉建都于敦煌,敦煌文献S.0113号《西凉敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里建初十二年(416年)正月籍》,就是西凉政权在敦煌所实施经济政策和制度的反映。如果将其保留的赋役记载与同时期中原的赋役政策进行比较,可知它基本上是西晋户调式的延续,但在丁、次的年龄上又与《晋书·食货志》所记载的标准略有不同,即成丁年龄略大一些。这既反映了敦煌的地域特色,即与当时敦煌社会稳定、人口较多有关,又与中原王朝的政策有一定的关联,说明中华文化与政策有一定的普遍性。

北魏孝明帝时将敦煌改为瓜州。北魏分裂后,河西属西魏管辖。敦煌文献S.0613号《西魏大统十三年(547年)瓜州效谷郡计帐》,就是西魏统治敦煌时期的计帐资料,它对当时敦煌所实施的受田标准、丁中年限、赋税数额等都有比较详细的记载,如田制就有应受田、已受田、未受田、足、未足、麻田、园、课田、不课田等;丁户有老、丁、女、贱、婢等;纳税量词有石、升、斗、斤、两、匹、丈、尺、围等,比较清晰地反映了当时敦煌的人口、土地、赋税等情况,对了解敦煌乃至河西的地域经济有很大的作用。同时,本件还是目前所知反映北朝均田赋役制度的唯一出土文书,而历史文献中对北朝实施均田制的记载比较简略,许多具体的细节无法获知,而通过对本件文书的研究,可以从一个侧面了解北朝田制及赋税制度的相关情况,解决一些长期悬而未解的问题。

这些有明显河西地域特色的敦煌文献,既是研究河西地域经济和文化的重要材料,又可以与史籍文献的记载进行对比分析,探讨全国政策的一致性。

与敦煌文书相似的材料,有2010年在甘肃省张掖市临泽县城西南的黄家湾滩墓葬中发现的西晋木简,其中有西晋建兴元年(313年)临泽县廷对孙氏兄弟争讼田坞案的审理记录,被定名为《西晋建兴元年(313年)临泽县廷决断孙氏田坞案》。简文中出现的“旧坞”“田坞”“旧田坞”“坞”“居城北”等,与敦煌文书《西凉敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里建初十二年(416年)正月籍》中的“居赵羽坞”等有相似之处,可以结合起来共同研究。

另外,在吐鲁番洋海出土的《前秦建元二十年(384年)三月高昌郡高宁县都乡安邑里籍》中出现的“息男”“息女”,又与《西魏大统十三年(547年)瓜州效谷郡计帐》中记载一致。还有吐鲁番出土的北凉赀簿,按照资产多寡划分等第、征发赋役的文书。朱雷先生通过对北凉赀簿文书的整理研究,指出“可以看到当时实行着一套严密的计赀制度,它上承汉晋,而与南朝又有相异之处”。

敦煌文献除了反映河西地域的生活外,还保留有较多反映全国情况的材料。如对敦煌文献中所保存的儒家典籍进行分析、探讨,可知敦煌文献中的儒家典籍,既反映了南朝的主流文化,又反映了隋唐的主流文化。自东晋南渡以后,北朝都是少数民族建立的政权,南朝自认是华夏文化的正统。所谓南朝文化,就是代表当时中国的主流文化。王素先生指出,“敦煌文化远与南朝主流文化衔接,近与隋唐主流文化接轨,既代表华夏文明,也反映了隋唐主流文化的‘南朝化’”。由此可知,敦煌文化并没有因地处西北边陲而与中华主流文化隔离。敦煌文献中的世俗文献,既有河西地域文献,也有反映中国传统文化的典制文献和儒家经典,说明地处西北边陲的敦煌,一直与中华主流文化有着密切的联系。

综上所论,从莫高窟的创建、敦煌文献反映的河西地域文化和隋唐的主流文化、敦煌的历史发展演变,尤其是匈奴、月氏的人种、原始居地和西迁背景,所谓“吐火罗语”的来源等等,说明敦煌文化并不是西来的,而是中华传统文化在敦煌这个中西交流的“咽喉”之地,吸收了印度的佛教文化和中亚、西亚的文化后所产生的地域文化,中华传统文化是敦煌文化的根和魂。

《光明日报》( 2023年01月16日 14版)