周晓枫:“我不想让孩子们在毫无瑕疵的世界患上雪盲症”

行 超:我的阅读感受是,您早期的作品比较追求唯美和整饬,散文《你的身体是个仙境》是一个突破,从此突破了禁忌,进入一种比较自由也更有力量的写作中。2018年的《离歌》又是一个很重要的转折,这部作品几乎摈弃了您善用的繁复、华丽的修辞,反而是回归质朴,感情也是很深沉的。您怎么看自己在不同阶段的写作变化?

周晓枫:

你的概括准确,我在早期有文字洁癖,唯美而少杂质——其实还是运载力不足,小溪清澈,做不到江河汹涌。

《你的身体是个仙境》是我一次重要的改变。最初发表的时候,我很难克服那种隐痛和耻感带来的不适。但写作就是这样,需要一次次逼迫自己走到极限,才能把原来的直径变成半径,才能从新的圆点出发画出更大的弧。不挑战自己,就是不断地向今天甚至昨天的自己妥协和投降。写作自身存在二元对立的内容,它既美好,又残酷;是孤军奋战,也是不断与自己为敌;因此它随时都是绝境,因此它永无止境。我不知道变化是否一定带来好的结果,但我想畏惧变化就是坏的结果——重要的是,是不丧失勇气。

《离歌》的风格转折,令我自己也感到陌生。在强烈情绪的席卷之下,我的初稿顾不得斟酌修辞,泥沙俱下,仅用了40天的样子,电脑中字数就有6万多。修改时,我自己大约删去了1.5万字,使它更有向力心和凝聚力。我认为,文字风格要根据内容而变化,可以把一条蜥蜴描写得珠光宝气,换到一只麻雀身上就不合适——我们运用的每个词语,最好像鱼鳞那样紧紧贴覆,难以剥除。《离歌》适合用质朴的方式来展现,是剑就要直指人心,如果在上面像刀鞘那样进行工艺复杂的雕花,反而影响它的杀伤力。

每个作家都希望自己拥有个人风格。风格这个东西,相当于节肢动物的甲壳,在很长时间里提供保护;然而,假设你要持续成长,铠甲终有一天会成为束缚,成为皮肤上如影随形的桎梏。挣脱它是痛苦的、艰难的、危险的……那又怎么样呢?因为这是必要的。所以无论有多少个形容词构成的威胁,写作者都不能犹豫;因为不会破茧的蛹,拥有的是不值得羡慕的安详。

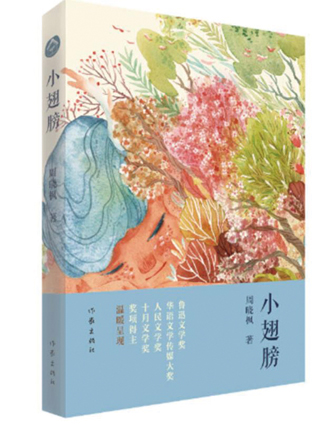

行 超:从2018年的《小翅膀》开始,您又接连创作了三部童话,包括2019年初的《星鱼》和最新推出的《你的好心看起来像个坏主意》。我知道您曾经做过多年的儿童文学编辑,怎么看待我们的儿童文学创作现状?为什么会选择写儿童文学?

周晓枫:

我是1992年大学毕业主动分配到中国少年儿童出版社,做过杂志编辑,也做过图书编辑。我当时对儿童文学毫无兴趣,去那里工作纯粹是听说那里收入高——有的事情是外在的职业,有的事情是内心的事业,我设想用前者保障后者。真去了,我不久就产生悔意,整天看什么大老虎、小兔子的,让我觉得磨损智商。其实那时中国少年儿童出版社没什么不好,不过我潜在地觉得自己牺牲了梦想,结果是感觉自己既没有挣到多少钱,也没有写多少东西,就心怀幽怨。我耐着性子做了8年儿童文学编辑,觉得浪费时间和心力。当我所在的文学编辑室,前辈和老师跟我谈话,希望和建议我在竞争上岗的过程中去应聘主任。这虽然是出于信任,可把我吓坏了。我工作认真是怕挨批评,怕承担责任,对管理毫无能力和兴趣。情急之下,我落荒而逃,用尽办法,迅速调动,混进心仪已久的《十月》杂志社。

时隔这么多年,我有迟来的省悟:我由衷地感恩在少儿社工作的8年时光。重温孩子的视角,学习保持童心——我才意识到,它对我的创作乃至一生具有重大的意义。成年人很难保持孩子般的好奇与天真,就像我们长大以后可以学习许多复杂的技能,要想做到最简单的事——妈妈告诉我们要“说实话,不撒谎”,倒成了最难的事。没有做儿童文学编辑的经历,可能我就不会突发奇想地开始创作。写童话,虽然是出于杂志和朋友的约稿,但也让我开发了自己小小的潜能。

我们的儿童文学创作现状,我算不上多么了解。仅就有限的阅读视野而言,感觉产量巨大,有出色的,也有不入流的。我当然希望自己的童话,能离好作品的距离近一点,离坏作品的距离远一点。

行 超:其实在《月亮上的环形山》等一些散文篇章中,您曾经写到过自己的童年,但几乎都是有些伤痕的,不是我们一般意义上那种快乐的、无忧无虑的童年。这是不是也影响了您的儿童文学观?

周晓枫:

童年啊,青春啊,这些词语看起来色彩明亮。假设我们回忆自己真实的青春期,是不是那么光芒照耀,毫无阴影?那是从孩子向成人的转换时期,看待世界的焦距都变了。在被歌颂的活力之下,青春期的敏感、忧伤、焦虑和痛苦同样存在。当我们不再拥有年轻时的容貌和力量,“青春”这个词里,凝聚了我们的遗憾和惋惜……以及由此而来的美化。经过一段时间,苦涩的海水结晶为闪光的盐粒——但我们不能说,海水本身就是洁白晶莹的。

我也是这样看待童年。孩子有无拘无束的快乐,也有他的困惑和艰难。如果,我们在回忆中假想一个无忧童年并强行嫁接,那是对孩子的不尊重,也有悖于我们自己的历史。这就像不能简单概括老年是慈祥的还是伤感的,人生的每个阶段都有它的悲喜。

我的童年经历过受伤和受挫,但整体谈不上糟糕和不幸,应该说比较平淡。我只是没有忘记那些流泪的或无声吞咽的往事而已。一个健康的生命,是既会笑又会哭的——这决定了我的儿童文学观,我不想赞美只出太阳不下雨的天气,我不想让孩子们在毫无瑕疵的世界患上雪盲症。

行 超:《小翅膀》看似写噩梦和恐惧,但指向的却是成长与自我超越。其实这个隐喻也很适合形容您的创作——虽然常常出现沉重的、残酷的细节,但却并不黑暗。在《血童话》一文中您说,“童话从来不是真空无菌的文体”,您怎么平衡童话中的善与恶、美与丑、温情与残酷?

周晓枫:

谢谢你的评价,确实,《小翅膀》写送噩梦的小精灵,但故事调性是温暖而明亮的。很多孩子都怕黑——我想把这个童话,献给所有怕黑和曾经怕黑的童年,希望孩子们能从中获得力量和勇气。因为孩子怕黑,我们就告诉他世界上没有夜晚——这并不能保护孩子,因为他们不能生活在无菌箱里。我们与其进行所谓善意的欺骗,还不如让他们主动接受疫苗,从而获得身体的抵抗力。

其实,孩子具有理解丰富甚至复杂事物的能力。我希望能和他们一起分享自己的经验和理解。比如,影子并非只代表黑暗,它也是强光照耀下才能形成的事物。比如,狼并非一无是处,如果没有狼,肆意繁殖的羊群反而会影响生态,并使草原荒芜;比如,不会弹钢琴的才一个指头、一个指头地按动白键,要想成为钢琴演奏家,就要同时流畅地处理黑白键。这个世界就是有善恶美丑,这是事实——我们既需要有自己的立场,也需要有对立场的怀疑与反思,以及对他人的宽容。这是每个人需要终生学习把握与平衡的技巧。

如果我达到了某种平衡,我会在作品里传递我的理解;如果没有达到平衡,我会在作品里传达我的疑惑。有时作品不提供作者的答案,它提供给读者的问题。

行 超:《小翅膀》《星鱼》《你的好心看起来像个坏主意》三部童话风格各异,《小翅膀》是有点甜蜜的,《星鱼》比较深沉甚至伤感,《你的好心看起来像个坏主意》整体上是一种活泼的、调皮的调子。您是主动追求这样的差异吗?在写作时有没有预先设定作品的底色与风格?对于不同的作品,有没有设定不同的读者年龄层?

周晓枫:

恰如你的总结,三部童话的风格迥异。编辑说不像一个人写的,我自己也觉得,这大概体现出我的人格分裂。当初《人民文学》杂志要发“儿童文学专刊”,缺个童话稿,临时通知我补台,所以《小翅膀》是急就章。很幸运这本书获得了中国好书、桂冠童书等奖项,让我得到虚荣心的满足,所以接着又写了两本。

《星鱼》和《你的好心是个坏主意》都是在动物园体验生活得到的灵感,差异性是我主动追求的。《星鱼》有难度,但完成之后很愉快,给我更长的准备时间,我也未必能写得比现在的成品更好——我的能力也就到这儿了。

快把我逼疯的是《你的好心是个坏主意》,事先预设为喜剧,但在创作过程中,我都被折磨得抑郁了。我写过童话,也写过喜感的文字,然而把两者结合对我来说太难了——葡萄和牙,结合在一起变不成葡萄牙。我的写作经验完全用不上,烦躁、痛苦、自卑,豪饮咖啡后的彻底失眠……那段日子,感觉每天都是写作的瓶颈。发表之后,我简直有种劫后余生的后怕。我由此怀疑,许多相声演员回家是沉默的,许多小丑演员独处时是悲伤的。

我对读者没有设定年龄层,当然希望老少咸宜。这些童话最先是发表在《人民文学》和《十月》等成人杂志,然后才出版的图书。和一只长寿龟相比,我们成人了也是孩子——我现在最喜欢看的还是动画片呢。当然来自孩子的反馈最重要,他们喜欢,才让我深感安慰、深受鼓励。我的童话,对于幼儿园和小学低年级的孩子来说,需要家长和老师讲解;等到了小学中年级阶段的小读者,就可以独立阅读了。

行 超:您的散文经常关注动物,《弄蛇人的笛声》写蛇,《巨鲸歌唱》写鲸鱼,《野猫记》写猫,《男左女右》写土拨鼠……童话《星鱼》和《你的好心看起来像个坏主意》也是以动物为主人公来构思的。您善于发现、赋予动物以某种人的品格,笔下的动物更像是人性的某一部分。为什么选择这样的写作角度?

周晓枫:

我喜欢动物,无论是去动物园当志愿者,还是去野外看动物迁徙,我都乐此不疲。动物身上的美与非凡,它们的优雅与神秘,它们的淘气与狡猾,很吸引我。看科普书或纪录片,我偏爱动物题材的。我养过宠物,虽然我因溺爱倾向而并非一个好主人。许多动物的情感质朴而纯真,令人动容。

人类是哺乳动物,人性的复杂很大程度上包含着动物性的成分。在我看来,就像“人性”包含着“动物性”一样,“动物性”也包含着“人性”。人类与动物之间,存在着巨大的交集,是可以分享经验和情感的。只要不唯我独尊,在尊重生命的前提下,人类其实很容易找到跟动物沟通的途径。

我们吃动物的,穿动物的,掠夺它们的身体和土地……许多时候,动物是我们的恩人,而我们成了动物的仇人。作为人类,我怀有无能为力的歉意;作为写作者,我希望通过自己的笔,让更多的人感受到——动物和我们一样,同样是生命的奇迹。

行 超:新作《你的好心看起来像个坏主意》里,动物园的猩猩、猫、乌鸦等性格各异,兽医小安原本是它们眼中的“大魔王”,后来经历种种事件,终于赢得了小动物们的信任。通过这次写作,关于人与动物之间的关系这一古老的话题,您有什么新的思考?

周晓枫:

《你的好心看起来像个坏主意》题目偏长,但它概括了我的故事和主题。其实,不仅是人与动物之间,在父母与孩子之间,老师与学生之间,爱人之间,朋友之间,等等,不都充满了类似的矛盾吗?有时我们为了对方好,好心却被当成驴肝肺;有时别人为了我们好,却让我们被动、难堪乃至愤怒,恰如泰戈尔说的:“鸟以为把鱼举在空中是一种善行。”

这是一个关于误解、理解与和解的故事,也是关于体谅、尊重与宽容的故事。我选择喜剧的方式,希望小读者能开心而愉快地去思考问题。为了写这个童话,我数周在长隆动物园体验生活,非常感谢那里的工作人员给予我的帮助和启发。没有他们,我难以完成这样一个连自己都觉得陌生的作品。

行 超:写作儿童文学的过程,对您的散文创作有什么影响和启发?今后的写作重心会转移吗?

周晓枫:

感恩命运,让我年过半百,竟然在三年时间里完成三本童话。除了散文作家,我也勉强可以称作儿童文学作家啦。散文和童话对我来说,几乎是两种思维和表达方式。或许有潜在的影响,但我现在体会不深。写散文是我手写我心,写童话我需要经过某种略感吃力的“翻译”。这么说吧,我从小习惯用右手写字,童话让我突然变成“左撇子”——都是写字,可右手熟练,左手照样费劲;练好左手,也帮不上右手的忙。

我努力使自己在三本童话中不暴露破绽。好在,我貌似体面地冲过终点……然后,我才连滚带爬,感觉自己摔得满身满脸的泥。有些少儿出版社的编辑朋友约我继续再写本童话——不行,我得先学养生。除了偶尔写点绘本故事,我可能需要暂停一下儿童文学创作,我得回散文领域里喘一会儿、歇一段儿。