凡一平:我的乐趣在写作中

作家档案

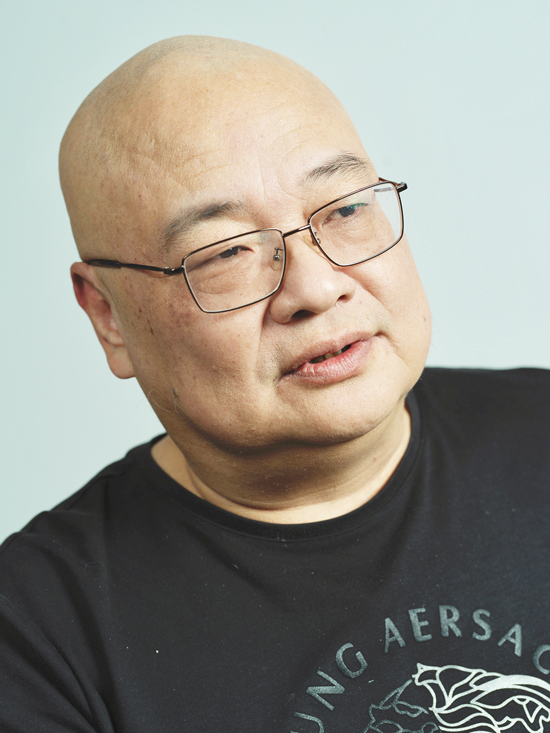

凡一平,本名樊一平,壮族。1964年生,广西壮族自治区都安瑶族自治县上岭村人。先后毕业和就读于河池师专、复旦大学中文系。广西民族大学硕士研究生导师,广西作家协会副主席,第十二、十三届全国人大代表。出版有长篇小说《跪下》《顺口溜》《上岭村的谋杀》《天等山》等七部,小说集《上岭村编年史》《撒谎的村庄》等九部,散文集《掘地三尺》等。曾获铜鼓奖、独秀奖、百花文学奖、《小说选刊》双年奖等。根据其小说改编的电影有《寻枪》《理发师》《宝贵的秘密》等。长篇小说《上岭村的谋杀》《天等山》等被翻译成瑞典文、越南文、俄文等出版。

“他们在我文学道路上的出现,是命中注定”

记 者:最近,您的小说《我们的师傅》反响强烈,为什么会想着写这么一部作品?作品中的人和物在上岭村有哪些原型?

凡一平:

《我们的师傅》这部小说的灵感或素材来自两个人,一个是我的同学徐彦平,一个是我的堂哥樊家先。

徐彦平是我复旦大学作家班同宿舍的同学,他当年是诗人,现在依然还是。但因为他现在是亿元以上富翁,许多人就把他诗人的身份忘了。有很长一段时间,我其实也是把他当商人看的。1991年复旦结业那会儿,他对我说:一平,我们俩分工吧,你写小说,我经商。我说好的。这么多年过去,徐建立了一个庞大的商业王国,光在柬埔寨就有六万公顷的地产业。六万公顷是多大?我问他。他说二十五平方公里。我啧啧,说幸好当年你分工是对的,如果你写小说我经商,那我们就惨了。他忽然告诉我一件事,他十四岁的时候,拜了一个师傅做小偷,如果做成,那才是一个惨啊!就在圩场上,他夹到了一个人的钱包,斗争了两秒钟,又把钱包放回去了。然后他去从军,再从文,而后从商,也不放弃写作的爱好。他的一本《情商中国》,就卖了四十万册。这都不是我佩服他的理由。我佩服他的是,他悬崖勒马的能力——他要是不把偷来的钱包放回去,他还是今天的他吗?

我这同学告诉我他做小偷没做成的故事,已经好几年了。

而我的堂哥樊家先,我从小就知道,他是我们村远近闻名的小偷。我亲眼看见过他因为偷盗而被狠狠地殴打,然后扔进河里。大人们告诫小孩就拿他当反面教材,我也是避之唯恐不及。

就在去年,我的父亲去世。我忽然在南宁殡仪馆父亲的灵堂,看见了樊家先。他来悼念我的父亲也就是他的堂叔。夜深人静,我们至亲的人几乎都睡着了,快燃尽的香火,只有他来续上。我忽然想起父亲生前跟我说,樊家先有一次偷到了他的钱包,定睛一看是我父亲他堂叔,又把钱包放回去了。父亲骨灰安葬上岭村那天,我又见了樊家先,他对我父亲尽孝的一举一动,再次让我感动。他其实已经多年不做小偷了,却孤苦伶仃一人,吃五保。我返南宁时,乡亲的礼物里,有一份是他的,说是给我的母亲。今年清明,我回村扫墓,回城的礼物里,别人告诉我,有一份是他的。

一回城我就写了这部小说。四月六日写到四月十六日。然后把小说寄给了《十月》。十天后,《十月》通知说,发四期头条。我立即就想起或感念两个人,徐彦平和樊家先。他们在我文学道路上的出现,是命中注定。

“上岭村是我生命中最亲切的土地,或者摇篮”

记 者:近些年来,上岭村已经成为您小说作品中的地标建筑,我好奇的是,您理想中的上岭村应该是怎样的?

凡一平:

上岭是我的祖籍,其名与著名的上甘岭只少一个字,但知名度却要小许多。在我大量的阅读记忆里,上岭只在书里出现过一次,而且还是在我虚构的小说里(谁要是不信,就去读我的长篇小说《顺口溜》)。我本想我的小说要是很有名,我的故土——上岭也就跟着出名。只可惜我的小说读者不多,上岭也就知之者甚少,它只能是我生命中最亲切的土地,或者摇篮。

从桂北都安瑶族自治县往东十三公里,再沿红水河顺流而下四十公里,在三级公路的对岸,有一个被竹林和青山拥抱的村庄,就是上岭。我十六岁以前的全部生活和记忆,就在这里。

现在的上岭村,变化已经超乎我的理想。可能因为我不断在作品中写上岭的原因,引起各级政府的注重,电压不够换了变压器、信号不足建了发射台、家家户户用上了自来水、村里安装路灯县里最早。年前,村长突然给我电话,县里拨了三百万到村里,问我怎么用?我说我也不知道,你们发挥想象用吧,还要规划一千万或两千万,因为我估计后面还源源不断有钱进来。

记 者:您创作之初好像是进行诗歌创作的,是什么契机让您转而涉足小说领域?

凡一平:

我最早的诗歌处女作《一个小学教师之死》,1982年发表在《诗刊》,是一首叙事诗。后来我发现我擅长叙事,而诗歌更讲究的是意象,所以我就及时转向写小说了。但诗歌都是我的最爱,我经常阅读的期刊就是《诗刊》,仍然写诗。

“我找到了撬开‘磐石’的杠杆和角度,为此我激动不已并且不遗余力”

记 者:您是一步一步从农村走向城市的,《跪下》是您的第一部长篇小说,其所描绘也是都市生活,现在,您已经定居城市,但您的作品却在不断回归乡村。这种反差您自己是怎么看的?

凡一平:

对我来说,家乡是我生活过的地方中最净洁的土地,我最纯真的岁月也是在那里度过的。自从我离开了那里,进入都市,我被各种欲望骚扰、引诱、腐蚀,尽管我努力地进行着抵抗——用了数部中、长篇小说对我的都市生活进行批判和解剖。但我还是觉得我已经不天真,不干净了。我要如何才能找到真正的自我?我为什么变成了现在的我?我能变回去吗?而我认为最纯净的家乡这么多年也在变化着,我的村庄生态越来越好,我的乡亲也变得比以前富裕了,但是欢乐却比以前少了很多,虽然我的乡亲个个善良,善良到纵使掌握或唾手可得你天大的秘密,也绝不出卖或勒索你。但我还是沉重。我沉重的原因是我既往的农村生活和现实的农民命运,总是像磐石一样挤压着我。它挤压了我很多年,无论我是在金光大道的城里还是在纸醉金迷的经历中,它始终是我挣脱不开的梦魇,忽然有一天,我找到了撬开磐石的杠杆和角度,为此我激动不已并且不遗余力。

记 者:近年来广西文学界非常活跃,作为文学“新桂军”的主力成员,您如何看待您的作品与您生长的土地之间的联系?

凡一平:

我现在的写作,如果不与上岭村有关,我就写不下去。

记 者:您的作品《寻枪》影视化之后,您是否更多倾向于剧本创作?在对文学作品进行影视化表达的改编上是否遇到过一些困难?

凡一平:

我第一部小说改为影视的作品是《寻枪》,是在贵州青岩镇拍的,拍摄的时候我还探过班,在那里认识了姜文和宁静等。《寻枪》的“成功”,对我的小说创作是有很多启迪的,但也带来诸多的困难。所谓的“困难”,其实是功利方面的,但现在已经被我克服了。去年,我遇到中国作协主席铁凝,她很关注我的创作,她注意到我的小说已经回归到小说本真了,这是一件值得庆幸的事情。我现在写的小说,写作的时候根本就不会考虑会改编成影视,纯粹就是尊重本心去写。而恰恰是这样,我的小说被影视界关注反而更高了。

“影视界是我的福禄之地?

影视并没有给我带来真正的快乐”

记 者:近年来,越来越多的文学作品被改编为电影、电视剧等影视作品,您也曾数次担纲影视作品的剧本创作,那么,您如何看待由文学作家向影视编剧的转变?在两种不同的身份下,是否会存在不同的创作体会和心境?

凡一平:

这些年,我常觉得我写的小说像是种子,或像是鸟蛋,被别人拿去播种或孵化,然后长出奇异的花草或生出怪诞的鸟来,比如《跪下》《寻枪》,又比如《理发师》。它们从发表和卖掉版权以后,就仿佛不再属于我,而属于演绎它们的编剧、导演和主演——当这些富有创新精神的人们把我的小说拿去改造成电视剧、电影之后,我就像老实巴交的农民,看着自己的亲生骨肉,被送到别人的家里生活和抚养,等再见到他们的时候,他发现他已不再是这些孩子的父亲!他的孩子变异了,他和孩子的关系已经疏远,甚至已经认不出是自己的孩子了。而那些将孩子拿去培养和打造的人,也俨然以父亲自居,因为他们有足够的实力证明养育的功劳,最高的荣誉和报答应该属于他们。这是不甘寂寞和清贫的写作者的宿命。这就是影视和文学的关系。

这几年来,很多作家都在搞影视,因为影视比小说巨大利益的诱惑,让人无法拒绝。我就是属于不安分写小说的作家之一。我每写小说之前之后,总是希望首先它能发表,然后被转载,再然后被改编成电视剧、电影。

我有几个小说做到了这一点,所以有的人说我很幸运,而导演就是给我带来幸运的人,影视界则是我的福禄之地,因为如果不是影视的推动,我就不会有现在的名气,我的书也不会有人抢着出版,我的生活更不会比过去好。

事实上、表面上看的确如此。

那么我是不是应该感谢影视?感谢将我的小说搬上荧屏和银幕的人? 不。为什么不?因为影视并没有给我带来真正的快乐。物质不是快乐吗?名利不是快乐吗?不是,我的本质告诉我不是。你的本质是什么?小说家。那么你的乐趣在哪里?我的乐趣在写作中。是这样吗?真是这样。乐趣是什么?鱼的乐趣是从容地出游;鸡的乐趣是寻找一个安静下蛋的地方;那么,你——写作者的乐趣是什么?

当一个写作者进行一部作品的创作的时候,他就像进入了一个王国,并且成了这个王国的主宰。他控制着这个王国里所有的人和所有的事情。他让人物说不同的话,做不同的事情,并安排和决定他们有不同的命运。只要他不高兴,他可以让国王变成一名乞丐,让相爱的人劳燕分飞;而只要他乐意,他可以让丑小鸭变成天鹅,让有情人终成眷属。

这样的写作者看上去很独裁,但其实他是在任由人物自身的性格和能力,发展各自的前途,选择各人的归宿和结局。他坚信性格决定命运。他其实是最尊重人的人,他以人为本。在以人为主体的精神国度里,作家的意志和情感能够最大自由地宣泄和发挥的时候,也就是他最快乐的时候。 所以我说,乐趣是情感的自由发挥,是意象的生动表达;乐趣是释放自己的幻想,在想象的世界里,浪漫的爱情是乐趣,成功的复仇是乐趣,美和丑的对比是乐趣,生和死的竞争是乐趣。而每一次悲欢离合,每一次撕裂心肺的痛苦,在漫漫的长夜中,又何尝不是一种乐趣呢?

对与我——不惑之年的写作者,注定是要为这样的乐趣活着。我常常不敢称自己是作家,是因为我害怕我万一懈怠而不写作了,我的乐趣就会中断。那么作家的称谓就只是一具空壳。因为我以为,作家只有在写作的时候,才是作家。真正的作家为什么一生美誉,是因为他们终身都在写作——虔诚地写作,刻苦地写作,孤独而安静地写作,清贫而自由、自豪地写作——历史和我们这个时代有无数这样的作家。他们不像另外一些人,因为写作而改变了个人的生活命运,成为作家后,却不再写作:当官以后不写作,发财以后不写作,下台以后也不写作,破产以后也不写作——但无论他们得意还是失意,作家的称谓都能使他们的身份增加和保持某种尊严和信心,仿佛作家是一种既能进攻又能防守的秘密武器。

我不想成为这样的人却又害怕不得不成为这样的人。

因此我必须写作,道理就像母鸡就要生蛋公鸡必须打鸣一样简单。不写作不行,不写作就不是作家,就连一个势利的文人都不算。不写作还继续称作家,只能说是沽名钓誉。

不写作,我的乐趣便鸡飞蛋打。没有影视,我的生活一穷二白,但没有文学,我什么都不是。

“我现在的写作纯粹是尊重本心去写”

记 者:《寻枪》《理发师》等一系列影视化作品的反响都很不错,那么又是什么促使您将目光放回自己成长的土地,创作重新回归乡土?

凡一平:

沈从文说:一个士兵不战死沙场,便是回到故乡。城市曾经是我的沙场,我活了下来,于是便回乡土。我的乡土就是上岭。

记 者:您如何看待广西文学的发展、变化以及未来的前景?

凡一平:

广西文学目前的前景广阔,在从贵州调来任广西任自治区副主席的秦如培副主席的关怀下,在自治区作协主席东西(田代琳)的努力争取下,广西作家的境况越来越好,至少可以通过写作过上有尊严的生活。

记 者:您曾经说过“文学是传递核心价值观最重要的路径之一”,那么在您看来,您的作品最想向读者传达的是一种怎样的价值观?

凡一平:

即使身处黑暗,依然向往光明。

记 者:据我所知,您曾建议《民族文学》杂志社增设壮文版,在您看来,增设壮文版对壮族文学有什么重要意义?

凡一平:

2013年,我以全国人大代表的身份提出了增设《民族文学》壮文版的建议,我记得建议里有这样一句话:壮族是中国人数最多的少数民族,有用本民族文字创作的作家,增设壮文版是对壮民族的尊重。

记 者:您是一位资深的少数民族作家,近年来,80后90后甚至00后有不少少数民族作家不断在文坛上崭露头角,作为过来人,能否给他们提点建议?

凡一平:

学我的勤奋、酒后的真言。

记 者:能否谈谈您下一阶段的创作计划?

凡一平:

写长篇、中篇和短篇。